こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【島津斉彬】

をクリックお願いします。

洋学を重んじた「集成館事業」を押し進める

お由羅騒動から二年後、事後処理も終わってようやく島津斉彬が藩主となります。

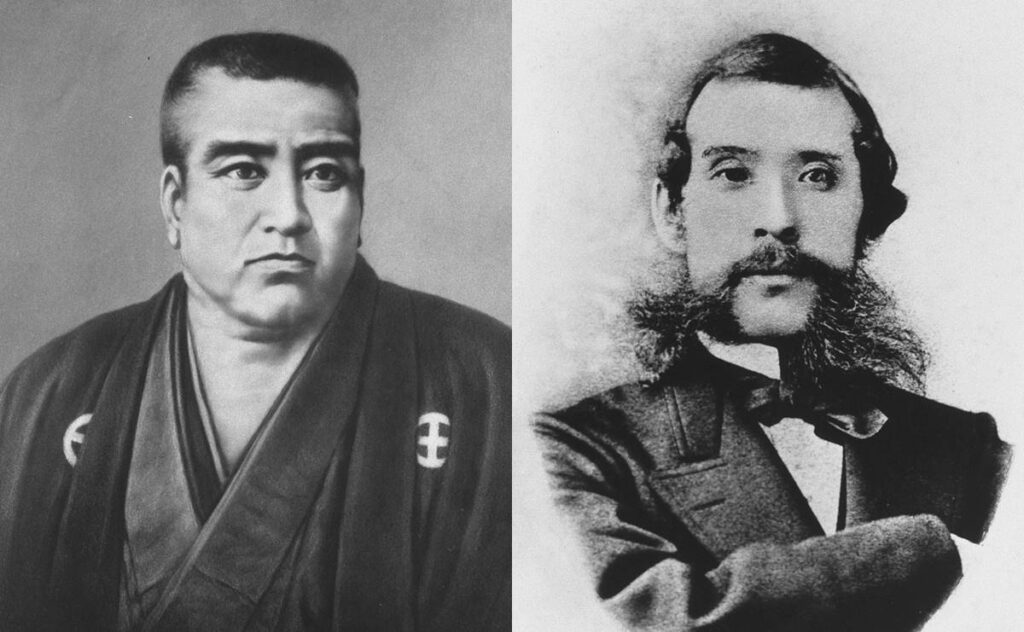

島津斉彬像

やはり洋学を重んじ、造船や冶金(やきん・鉱石から金属を作ること)のための反射炉を作ったりしています。

斉彬の主導で行われたこの辺の事業を「集成館事業」と呼んでいます。

特にガラス製品は質が高く、「薩摩の紅ビードロ」として知られ、大名同士の贈り物にも重宝しました。

-

幕末薩摩の躍進を支え現代にも息づく集成館事業~島津斉彬はどう推し進めたか

続きを見る

一時は技術が途絶えてしまったのですが、近年復興され「薩摩切子」と名を変えて再び注目を浴びています。

集成館事業は、ご想像のとおり相当な費用がかかりましたが、造船事業の一環で、このころ薩摩で作られた西洋式軍艦の「昇平丸」は、明治に入ってからも蝦夷地開拓で活躍するなど、当時としてはかなり高い技術力を持っていました。

また、斉彬の視野の広さは人材発掘においても活かされ、元は下層藩士だった西郷隆盛や大久保利通を登用しています。

西郷隆盛と大久保利通/wikipediaより引用

本人の才覚もさることながら、こういった維新の功労者たちに尊敬されていたことも、斉彬が名君とされる理由なのでしょうね。

斉彬は、こうした功績・才覚に驕ることなく、家督を継ぐ前から宇和島藩主の伊達宗城や水戸藩主・徳川斉昭など、広く交流を持っていました。

しかしそれは、幕政に口を出すことにもつながっていきます。

阿部正弘が亡くなると、大老・井伊と対立

斉彬はまず、ときの老中・阿部正弘に対し、幕政改革の一環として公武合体と開国、それに伴う軍事的準備を訴えました。

正弘の許可を得て、琉球王国を介してフランスから兵器購入などを計画していたようです。

そして阿部正弘が安政四年(1857年)に亡くなると、大老になった井伊直弼と次期将軍について対立します。

この頃の将軍は十三代・徳川家定であり、篤姫の嫁ぎ先ですね。

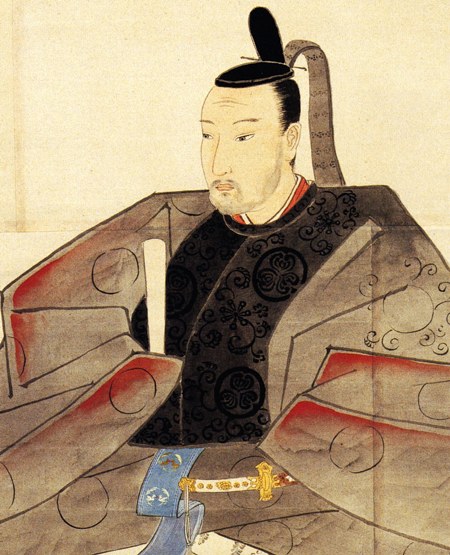

徳川家定/wikipediaより引用

当時の事情は大河ドラマでも有名になりましたが、簡単にまとめるとこんな感じです。

家定は生来病弱

↓

正室も側室もいるけど、嫡子誕生の見込みがない

↓

「さっさと跡継ぎを決めておかないと、最悪、家定が先に亡くなってしまう」

↓

急げ!

と、こんなわけで、家定が将軍になった直後から跡継ぎ問題は出ていたのです。

どうせなら家定の父である十二代・徳川家慶がそこまで決めておいてくれればよかったのですが……。

徳川家慶/wikipediaより引用

家慶は黒船来航で幕閣がてんやわんやしているところを、熱中症でぶっ倒れてそのまま亡くなってしまったので仕方がありません。

まだ二十代半ばの阿部正弘を老中にするなど、人を見る目はありました。

もし家慶が早めに「やべえ、このままだとワシが死んだ後に幕府が終わる」ことに気付いていたら、幕末の流れは全く変わっていたでしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!