「オマエの給料、明日から1/4(75%減)な!!!」

ある日突然、こんなことを言われたら絶望感で死にそうになりません?

今だったら転職するしかない――そんな苦難を乗り切った人たちが戦国~江戸期にかけて存在しました。

慶長6年(1601年)8月24日は、上杉家の大減封(領地を減らすこと)が決定した日です。

16日説も有力ですが、慶長6年から明和4年までの米沢藩の重大事項を記した年表『米沢春秋』の記述に従いますね。

減封の理由はいたって単純。

【関ヶ原の戦い】で反徳川家康の姿勢だったからです。

上杉家は直接、徳川家とは戦っておりません。

しかし元を辿れば【上杉征伐】のため徳川家康が会津へ進軍し、その間に石田三成が挙兵。

【北の関ヶ原】こと【慶長出羽合戦】では東軍の最上義光や伊達政宗らと戦うなど、上杉は明確に西軍だったのです。

改易にならないだけマシだったのでは?というほどでした。

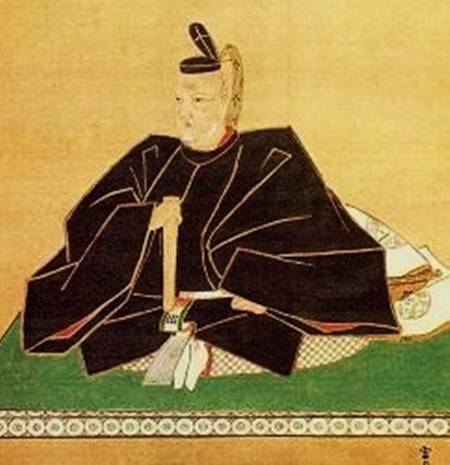

上杉景勝/wikipediaより引用

会津120万石から米沢30万石へ

それにしても減封の規模が凄まじいですよね。

上杉家はそれまで会津を中心とした120万石の領地を持っていましたが、敗戦後は米沢30万石にまで減らされます。

現在に例えると社長や役職者の給料が減ったのではなく、会社全体の売り上げが1/4に減るようなもの。

これ以上の危機はないというほどのピンチ――というか現代であれば民事再生法なり会社更生法なりを適用して、建て直しをせねばならない場面でしょう。

経営不振の改善策といえばまずリストラですよね。

お金がないのですから、人員も相当削減しなければ潰れてしまいます。

しかし、当主の上杉景勝は、リストラをしませんでした。

敗戦に関しては一番責任を負うべきだった直江兼続でさえ、そのまま家老職に留め置かれています。

直江兼続/wikipediaより引用

まぁ、ここは「建て直しに兼続の能力が必要だと判断したから」というのもありそうですね。

さすがに20年前の【御館の乱(1579年)】は影響してないとは思いますが、

「いま苦しいからといって、これまで働いてくれた者を放り出すことなんてできない!」

という気持ちも当然あったでしょう。

上杉家・米沢藩の受難は続くよ、どこまでも

その後の米沢藩は、財政の建て直しに四苦八苦。

他の大名家が、飢饉や参勤交代などによって少しずつ財政難に陥っていくのに対し、上杉家は最初から貧乏生活ど真ん中でした。

しかし、上杉家・米沢藩の受難はまだ終わりません。

上杉景勝の孫で三代目藩主の上杉綱勝が25歳という若さで急死してしまったのです。

上杉綱勝/wikipediaより引用

まだ子供がいなかったので、家臣たちは大慌て。

もしも無嗣断絶(むしだんぜつ=後継者がいなくなること)なんてことになれば、今度こそ藩ごと潰される「改易(お取り潰し)」の可能性が避けられなくなります。

幕府に見つかったら、一発アウトでした。

困り果てた上杉家臣たちは、綱勝妻のお父さん(舅)保科正之を頼ります。

正之は、家光の異母弟で、控えめ・真面目・有能。

まるで【万能】を絵に描いたような人で、あの気性の激しい家光とも仲が良く、信頼されていました。

既に家光は亡くなっておりましたが、幼くして四代将軍になった徳川家綱にも頼りにされるほどです。

保科正之/wikipediaより引用

正之も、娘の嫁ぎ先のため骨を折ってくれて、綱勝の妹の子供を上杉家の養子とすることで、見事お取り潰しの危機を免れます。

ちなみにこの養子になった人は、あの赤穂事件(忠臣蔵)で悪役にされる吉良上野介の子供です。

こういう意外なところで繋がるのが歴史の醍醐味ですよね。

※続きは【次のページへ】をclick!