宝暦元年12月19日(1752年2月3日)は大岡越前守忠相(ただすけ)の命日です。

”名奉行・大岡越前”として知られていますが、実は若い頃は結構な苦労人。

また、この時代における武士としては異例の出世を果たした人でもあります。

その生涯はいかなるものだったか? 生い立ちから振り返ってみましょう。

大岡越前守忠相/wikipediaより引用

生い立ち

大岡忠相は延宝五年(1677年)、父・大岡忠高の第四子として生まれました。

貞享三年(1686年)同姓の忠真の娘婿として養子になり、翌貞享四年(1687年)9月に時の将軍・徳川綱吉にお目見えして公的デビューを果たしています。

徳川綱吉/Wikipediaより引用

こういった場面で公の場に出てこないと、武士であっても血縁関係や活動時期などがわからないことがあるため、重要なポイントです。

大岡家は本家・分家の間で養子のやり取りをたびたびしており、結束が強かったようです。

しかし、忠相の時代にはそれによる不都合が起きていきます。

まず元禄六年(1693年)に忠相の実兄・忠品が八丈島に流罪となっています。

将軍・綱吉の勘気を蒙ったらしいのですが、詳細はわかっていません。

さらに元禄九年(1696年)、いとこの書院番・忠英が番頭を殺害して自害という事件を起こしたため、忠相も父や他の一族とともに閉門処分となってしまいました。

父・忠高はこのころ奈良奉行という高職についていたのですが、罷免された上に小普請という最下級の旗本にされてしまっています。

出仕を差し控えるなどの態度が殊勝とみなされたのか、元禄十年(1670年)12月に先鉄砲頭として復帰していますが、当時の大岡家の人々は肝が冷えたことでしょう。

書院番へ昇格し 出世街道を驀進する

元禄十三年(1700年)4月に忠相の養父・忠高が亡くなり、大岡忠相は養父の領地1920石と家督を継承しました。

ここから本格的に出世していきます。

最初は寄合(よりあい)という身分で、元禄十五年(1702年)には”書院番”へ昇格。

書院番とは、江戸城内や紋の守衛や将軍の警護、市中の巡回、交代制で駿府城の警備などを担当する役職です。

江戸時代初期に、政務の中枢部・白書院紅葉の間に詰めていたので書院番という名前になりました。

旗本にとって書院番になるのは出世コースの始まりでもありますので、忠相もモチベーションが上がったことでしょう。

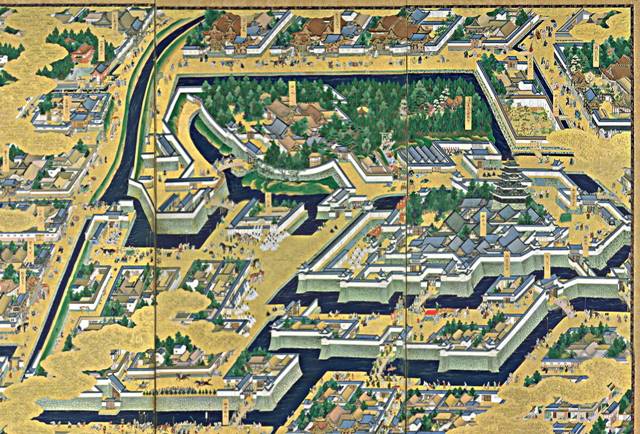

江戸城/wikipediaより引用

そのやる気を発揮する機会が翌年やってきます。

元禄十六年(1703年)11月22日、江戸で”元禄大地震”と呼ばれる地震が発生し、書院番たちが復旧工事の奉行を兼任することになったのです。もちろん、忠相もその中に含まれていました。

その手際を認められたものか、忠相はときの将軍・綱吉から直々に宝永元年(1704年)御徒頭(おかちがしら)への就任を命じられます。

将軍の警護を務める”徒士(かち)”のリーダーであり、上司は若年寄です。

若年寄は主に規模の小さい譜代大名が務める役職で、若年寄から老中になる人もいました。

その下についたということは、働き次第で将軍の覚えもめでたくなるということであり、忠相からすると、書院番の頃よりさらに将軍へ近づいたことになりますね。

御徒頭を務めていた時期には、儀礼の場で”布衣(ほい)”を許されたり、将軍に献じられる茶壺を宇治まで取りに行く役目を命じられたり。

この時点で、かなり特別な立ち位置になっていたこともわかります。

そしてその精励ぶりが認められ、宝永四年(1707年)には御使番(おつかいばん)になりました。

これも若年寄管轄の職で、大名の監察や各地の城の受け渡しなどに立ち会う役職です。

出世はまだまだ止まりません。

宝永五年(1708年)には、これまた若年寄管轄の”御目付”に就任。

その名の通り、旗本や御家人の勤怠などを監察する役職であり、4年後の正徳二年(1712年)には山田奉行・従五位下能登守に任じられました。

山田奉行とは、伊勢神宮の警備や遷宮に伴う諸々の手配、伊勢・志摩の統治などをする役職です。

伊勢神宮内宮・宇治橋の鳥居

当初の役所が伊勢山田(現・三重県伊勢市)に置かれたためこの名がついたとされます。

幕府が全国の要所に置いた”遠国(おんごく)奉行”のひとつで、本格的な幕閣の入口とみなされている役職でした。

ちなみに山田奉行を務めていた間も”大岡裁き”のような逸話が伝わっていますが、後年の研究により創作だと考えられています。

江戸時代は時事問題をリアルタイムで創作に使う傾向があるので、史実との境目が曖昧になりやすいのがちょっと困りますね。そういうものが人気だったので仕方ありませんが。

その後江戸に戻った大岡越前守忠相は、享保元年(1716年)、普請奉行に就任しました。

これまでとは違い老中の下に置かれた役職であり、文字通り「普請=工事」や屋敷に関することを扱いました。大名が何らかの理由で屋敷替えとなった際の受け渡しも担当します。

忠相が担当した有名人の中には、あの新井白石もいました。

新井白石/wikipediaより引用

白石は徳川吉宗が将軍になったときクビにされており、そのため屋敷を没収されることになったのです。

忠相の担当は引き渡しでしたが、認識の相違により実行日が半月以上ズレてしまい、白石は不審感を抱いたとか。

まあ、いくら優秀な人でもまったくミスをしないとは限りませんしね。

ここから忠相は江戸の町や市民に詳しくなっていき、享保二年(1717年)2月3日にいよいよ江戸の町奉行に昇進するのです。

※続きは【次のページへ】をclick!