火事と喧嘩があると聞けば、見物のためにダーッと走っていく。

なんだ、江戸っ子か。落語や講談に出てきそうな気のいいオヤジですが、しかし彼はちょっと違う。後に続いてくるイキのいい連中に、こう声をかけているのです。

「いいかお前ェら、しっかり見とけよ。見て、絵に生かすんだ!」

「へえ!」

ときは江戸時代後期――文化が熟しきったこの時代、文人のたしなみであった絵画もすっかり庶民のものとなっていました。

そんな庶民派代表の浮世絵師こそ、火消しと猫を愛した歌川国芳です。

今にも通じるサブカルチャーの大先輩であり、奇想が爆発する江戸っ子絵師。

文久元年(1861年)3月5日はその命日です。

猫ブームで再評価が止まらない、歌川国芳の生涯を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

初代・歌川豊国に見出される

田沼意次の時代が終わり、松平定信による【寛政の改革】が行われていたころ――寛政9年(1798年)。

江戸日本橋本銀(もとしろがね)町一丁にある京紺屋(染物屋)、柳屋吉右衛門と柏谷氏の間に一人の男児が生まれました。

幼名は井草芳三郎。

後に孫三郎と変えられるこの男児は、幼い頃から絵に興味を持つ少年でした。

7~8歳になると、北尾重政の『絵本武者鞋』や北尾政美の『諸職画鑑』を模写。

12歳になると『鍾馗提剣図』を描くのですが、これが彼の人生を変える題材となりました。

コロナ禍の日本において、疫病封じの妖怪アマビエがブームになったことを覚えていらっしゃいますか?

以下のように厚生労働省の公式サイトにも掲載されるほどでしたが、

厚生労働省公式サイトより引用

当時の江戸っ子にしてみりゃ不思議なブームと言えます。

「疫病封じだったらよォ、鐘馗(しょうき)様の方がデザイン的にもイケてると思うぜ!」

江戸時代に描かれたアマビエは素朴でインテリアにはさほど向いておりません。当時、壁に貼って映える定番の疫病封じ神様の定番は、むしろ鐘馗様でした。

鐘馗とは中国の道教神に分類され、こんな由来があります。

唐太宗が瘧(おこり・マラリア)に苦しんでいたとき、夢を見た。

病魔である小さな鬼を、剣を手にした大きな鬼が倒していく。

その鬼に何者か?と尋ねたところ、科挙に合格できず自害した鐘馗だと名乗り、目覚めた唐太宗は、すっかり病から回復していた。

以来、鐘馗は病よけの神として、中国で定着します。ただし本場ではちょっといかつい程度です。

日本にも平安時代に伝えられると、江戸時代になって浮世絵師たちがモリモリとマッチョ化を進め、カッコよさと病よけ効果を兼ね備えたアイテムに進化してゆきます。

後年になって描かれた歌川国芳の『鍾馗図』/wikipediaより引用

進歩した印刷技術。

中国由来の教養を読み解ける江戸っ子たち。

マーケティングが確立して売れ筋商品を求める版元と、創意工夫溢れる浮世絵師たち――江戸文化がまさに花開いた時代に、12歳ながらにして『鍾馗提剣図』を描いた歌川国芳は、初代・歌川豊国の目に留まりました。

そしてその才が見込まれ、文化8年(1811年)に15歳で入門することになったのです。

売れねえ……長い下積み時代

江戸の名門一派として隆盛を誇った歌川一門。

師匠の豊国は、華麗な役者絵を描く、売れっ子絵師でした。

歌川豊国像(歌川国貞作)/wikipediaより引用

今でいうところのブロマイド、江戸っ子推し活のお供であり、兄弟子の歌川国貞も人気の絵師です。

二人のもとで腕を磨いた歌川国芳も……と言いたいところですが、そこまで売れないし、家も裕福じゃない。

売れねぇなあ……と嘆く日々。

師匠の豊国とも性格的に合わなかったのか、兄弟子・国直の家に居候していた時期もあります。

べらんめぇ口調の国芳にとって、同門の師弟はどうにも気取っているように思えたのかもしれません。

若い頃のエピソードとして、こんな話も伝えられています。

地元問屋(版元のこと)で思うように画料も得られず、暗い気持ちで柳橋を歩いていると、「先生」と呼ぶ声がする。

声の主は顔見知りの芸妓。

その隣には兄弟子の国貞がいるではないか。

悔しさのあまり国芳は黙ったまま家に帰り、「俺だって国貞くれぇ売れっ子になりゃ画料もついてくらぁ、精進するしかねえ!」と気合を入れ直す――。

そんな国芳に拾う神もいました。

梅屋鶴寿(うめやかくじゅ)です。

株を売買し、尾張家御用を務めた人物であり、文政5年ころ、当時20歳ぐらいだった鶴寿が、25歳程の国芳と意気投合。

鶴寿は国芳の才能を信じ、衣服を与えました。

更には、どうすれば売れるか考え、画題を提案して書画会を開催、作品に賛(推薦文)をつける――いわばプロデューサーです。

そこそこの絵師であった国芳は、鶴寿の提案を受けるうちに、なんでもこなせるマルチ絵師として人気が出てきました。

そして文政8年(1825年)、国芳29歳のとき、師である初代豊国が没したこの頃、世間では滝沢馬琴の『傾城水滸伝』がブームを巻き起こりつつありました。

『水滸伝』ブームにうまく乗る

『傾城水滸伝』という作品はなかなか刺激的でした。

「あの英雄たちが美少女に!? キミが選ぶ美少女は誰だ!」

現代人がこんなキャッチコピーを目にしたら、スマホ広告で表示されるような「美少女化アプリ」だと思うことでしょう。

『傾城水滸伝』がまさにそれで、原典に登場する「百八星の英雄好漢」を美女にして、日本を舞台にして活躍させるというもの。

いわば江戸時代版のライトノベルと言え、曲亭馬琴の人気作品『南総里見八犬伝』も『水滸伝』の翻案となります。

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵

こうしたエンタメは時代考証などあってないようなものですので、時代背景は無視され、江戸っ子が萌えるキャラデザの挿絵が入れられました。

日本人は『水滸伝』を魔改造が大好物で、英雄豪傑の女体化もお得意ですが、それは江戸時代から始まっていたのです。

そして二次作品は、元ネタを知ればより深く楽しめますよね。

そんなわけで本家本元『水滸伝』も爆発的にヒット。背景にあったのは、日本では息の長い中国ブームです。

かつては貴族や禅僧、大名など、エリート層のみが触れられた中国文化や教養が、徳川吉宗の積極的政策などもあり庶民にまで拡大。

江戸後期ともなれば、庶民の間で教養が底上げされ、中国風サブカルも盛り上がりますが、海禁時代の江戸っ子が現地へ行けるわけもなく、エンタメ分野では妄想を含んだ世界観が展開されます。

中国や朝鮮では科挙合格のため。日本でも武士は藩校でカリキュラムとして。

そう学ぶのが教養ですが、江戸後期は、エンタメやファッションに取り入れられる、サブカルとしての中国教養が広まったのです。

具体例を見てみますと……。

・書道の「唐様」

最先端の明清風を「唐様」と呼び、当時一番イケてる書体でした。

中でも文徴明の人気は別格。

「売り家と唐様で書く三代目」という川柳はおなじみですね。

・大明頭巾

宝暦(1751-1764)年間、上方の名女形・中村富十郎が、江戸で防寒のために作らせました。

これが明太祖・朱元璋の頭巾に似ていることから、「大明頭巾」という名前に。

当初は男女兼用で、後に女性のものになりました

・漢詩

長崎出島には、自作漢詩の添削を求める文人が出入りしていました。

日本で広く普及したものは荻生徂徠と門人が広めた『唐詩選』が代表格。

その結果、本場中国からすると、謎の現象が起こります。

「なぜ日本人の漢詩は総じて唐詩っぽいのか?」

ただ漢詩を詠むだけでなく、川柳や狂歌のようなパロディも作られたとか。

・尺牘(せきとく)

本来は「木簡に記した手紙」のことでしたが、江戸時代には漢文で書いた手紙を指します。

やっべ! 俺ら漢文で手紙のやりとりできるぞ!

というようにテンション上がるモノだったそうです。

・落語

古典落語は中国の笑い話である『笑府』といった作品をもとにしています。

・『水滸伝』

こうした中国由来の文物の中で、トップクラスで流行ったのが『水滸伝』でした。

江戸のメディアミックス戦術がバチっと当てはまった最高峰の例と言えるでしょう。

「異能の持ち主が梁山泊に集い、義兄弟として暴れるなんてエンタメとしてともかくアツい!」として江戸っ子の心を熱くしたのです。

そこで必要とされた挿絵の絵師に指名されたのが歌川国芳でした。

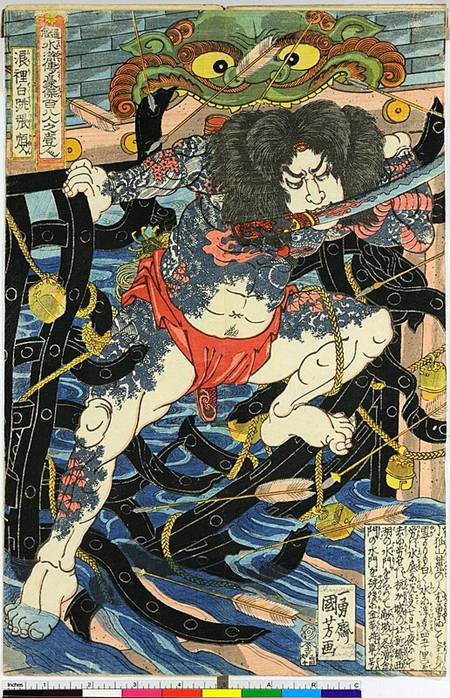

『通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪裏白跳張順』歌川国芳/wikipediaより引用

新しい題材に新しい絵師――江戸っ子はハマります。

刷れば刷るだけ売れちまう!

そんな売れっ子絵師として、国芳は大ブレイクを果たしたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!