いったい何と読めばよいのか?

フザけてんのか?

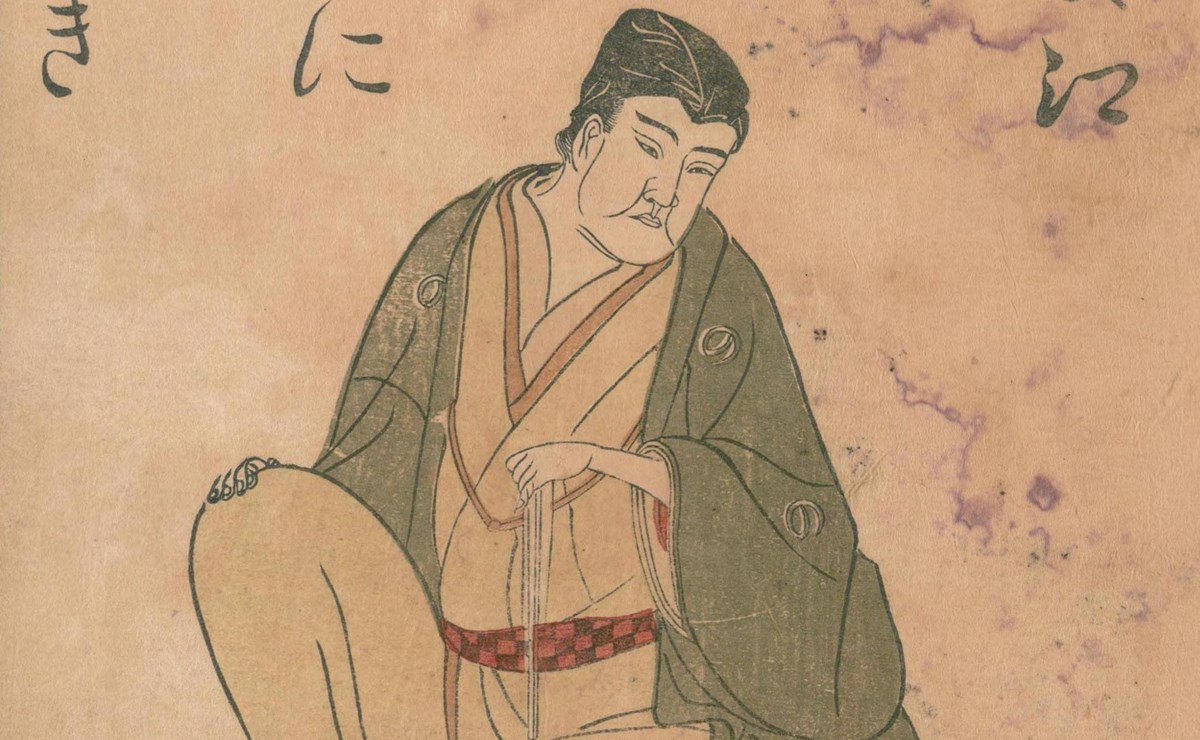

字面を見ればそんな思いが沸々と湧いてくるのが江戸時代の文化人・朱楽菅江(あけらかんこう)でしょう。

平仮名だけ取ってみれば「あっけらかん」であり、意味としては「驚いてボーッとする様」とか「呆れている様子」を表す。

江戸時代は「あけらかん」と記され、現在とほぼ同様の言葉だったようで……いずれにせよ、こんな人を喰ったような名前を付けるなんて普通じゃありませんよね。

それもそのはず、この朱楽菅江は当時の売れっ子狂歌師。

江戸後期に起きた「天明の狂歌ブーム」の有名人であり、大田南畝(おおたなんぽ)、唐衣橘洲(からごろもきっしゅう)と主に三大家(狂歌三大家)とされた人物なのです。

しかも彼ら全員、本業が幕臣だと聞けば、なおのこと理解し難いかもしれません。

寛政10年12月12日(1799年1月17日)はその命日。

ときに政治批判や毒舌も辞さない狂歌師であった、朱楽菅江の事績を振り返ってみましょう。

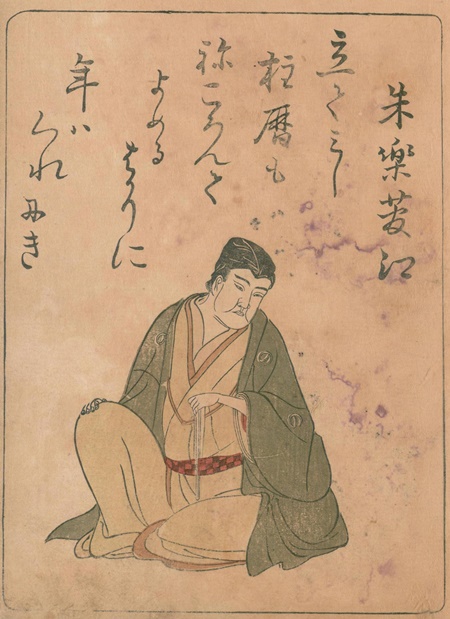

山東京伝が描いた朱楽菅江/国立国会図書館蔵

狂歌とは?

朱楽菅江の話の前に一つ確認しておきたいことがあります。

狂歌とはいったい何なのか?

端的に申しますと、伝統的な和歌では物足りない、飽き足りない者たちが生み出した新たなスタイルのことであり、和歌の形式を踏襲しながら、題材や着想、用語に制限を加えず、自由に詠まれたものです。

俗語も取り入れ、風刺や批判、遊び戯れるものとして発達。

それはもう自由自在であり、こうしたパロディは、和歌や漢詩、後に俳句へも広がってゆきました。

実は中世から存在していて、文人たちが手慰みに作り、当初は互いに披露しクスリと笑うようなもの。

いわば余技だった言葉遊びが印刷技術の向上により拡散します。社会に余裕が出てきた近世中期、江戸時代も折り返し地点を過ぎた頃の大坂・京都を中心に狂歌が大流行するのです。

結果、文人が余技として詠むのではなく、プロとしての狂歌師も生まれました。

このブームが江戸へ伝わります。

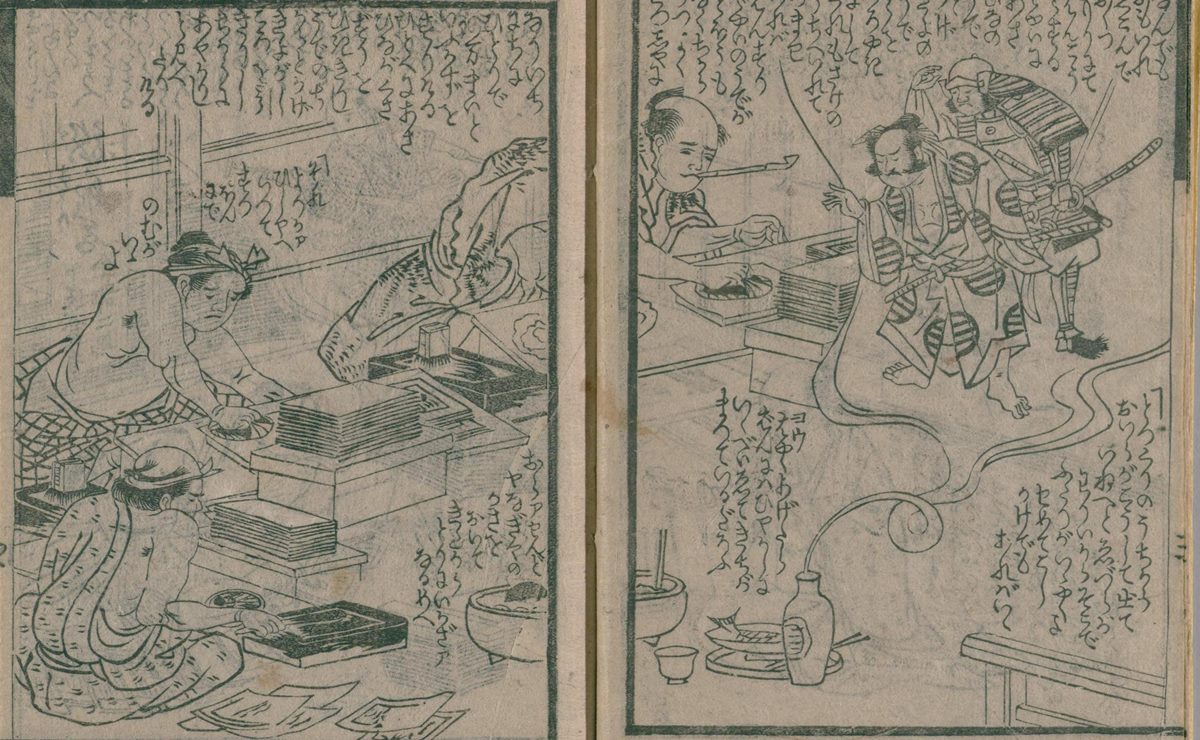

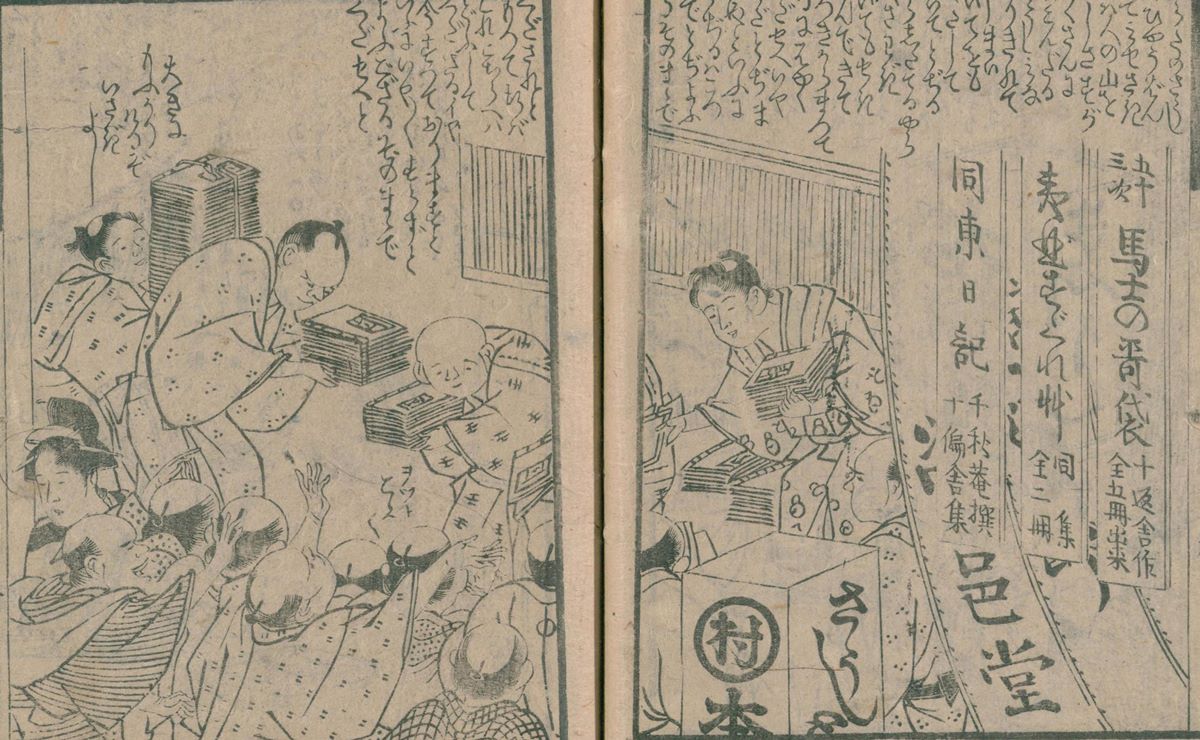

江戸で花開いた出版文化を支えた地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

絶頂期を向かえたのが安永・天明年間(1772-1789)と文化・文政年間(1804-1830)。

まさに大河ドラマ『べらぼう』の時期と重なる頃でしたが、残念ながらこの狂歌ブームは、明治時代になると終焉を迎えてしまいます。

古臭いと思われただけでなく、明治新政府が政治批判につながるエンタメを敵視したためですね。

人々の批判意識は、やがて新聞や演歌といった新ジャンルに吸収されてゆきました。

狂歌は、その時代の俗語を読み込むため、当時の時勢を知らねば理解しにくく、その結果、現代人には馴染みが薄いものとなっています。

しかし、こうした形式のエンタメが完全に消えたわけではありません。

現代においても俳句形式の川柳が残っており、今なおシルバー川柳やサラリーマン川柳などは人気を誇っていますよね。

こうした土台を江戸で築いたのが、名人として知られる朱楽菅江(あけらかんこう)なのです。

この飄々とした名前を付けるのは一体どんな人物だったのか?

遅ればせながら本題へ入ってゆきましょう。

幕臣・御手先与力として二十騎町に住む

元文5年(1740年)に生まれたとされる山崎景基(後に景貫・朱楽菅江の本名)。

元々は幕府で与力を務めていたとされます。

与力とは、捕物帳時代劇でおなじみの役職ですよね。

奉行の配下にして同心の上司、現代の警察官にあたり、時代劇では十手を手にして黒い羽織を身につけた姿が定番です。

江戸において彼らは粋な職業とされ、火消しや力士と並ぶモテる存在でした。

八丁堀という下町のド真ん中に住み、言葉遣いはくだけている。

表向きは200石とそこまで大身ではないものの、仕事柄役得、つまりは副収入がその十倍程度はあったとかで、生活に余裕があり、身なりもお洒落。

髷も町人に近い、トレンドに敏感なスタイルが定番です。

ただし、罪人を扱うため不浄とされ、登城はできない。

武士でありながらランクが下、つまりは庶民に近いところがポイントです。

心意気がくだけていてお洒落なうえに、懐はあたたかいから身なりも素敵!

武士でありながらモテモテ、江戸娘たちがうっとりしてしまう――それが与力でした。

ただし、こうしたモテ系の「与力」は、あくまで奉行所に所属する職掌です。

朱楽菅江の場合は【先手組】に所属する【御手先与力】であり、市ケ谷二十騎町に住んでいました。

先手組は町奉行とは異なり、将軍に何かあれば戦う役目であり、いわば警護役。

同じ警察でも、逮捕でなく警備が主な役目なのです。

そのせいか同じ与力でもこちらは厳しく、町人からの人気はいまひとつでした。

狂歌で名を為す

そうはいっても泰平の世が続き、江戸で将軍をお守りする必要などない時代。

田沼意次の政治改革も経て、江戸に住む者は武士から町人まで、生活に余裕が生まれていました。

田沼意次/wikipediaより引用

幕臣である朱楽菅江(あけらかんこう)もまた余技に時間と才能を費やすことができます。

江戸の六歌仙こと内山椿軒に弟子入りし、そこで頭角を現してゆくと、狂歌の代表作家にまで上り詰めました。

天明5年(1785年)に出版された代表作『故混馬鹿集』のタイトルからして遊び心の塊と申しましょうか。

「ここんばかしゅう」と読むのですから、完全におちょくっているというか何と言うか……まぁ、狂歌とはそういうものでありますね。

振り返ってみると、朱楽菅江はなんと恵まれた人物なのかとも思えてきます。

本業は由緒ある御手先与力。

そして副業の狂歌でも大成功。

言ってみれば江戸後期のセレブです。

しかも妻の節松嫁々(ふしまつのかか)と共に「朱楽連」というサークルも結成するのですが、この妻も幕臣の娘でありながら、夫婦揃ってクリエイターとして優れていました。なんとも素晴らしいではありませんか。

与力という職業が、狂歌師としての才能を磨いたともいえます。

なにせ二十騎町では江戸っ子と顔を突き合わせて過ごし、世の動きを見ることができる。

世相を面白おかしく切るのに、これ以上のポジションもないでしょう。

お上に対する批判精神があった

ここで一つ江戸時代のルールを確認しておきたいと思います。

当時の人々は、職業ごとに名前を使い分けました。

現代人が職業上で使う本名と、SNSやWEBサイトなどで使うペンネームに分けるようなものだとお考えください。

本稿の朱楽菅江は、前述の通り狂歌師としての名前です。

いわば文人であり、東アジアの特徴として、こうしたタイプのクリエイターは往々にしてマルチな才覚を発揮します。

文章を記せば、絵も描き、狂歌もこなす。

近世以降、そうしたクリエイターの作品が世に広まりながら、日本の文化も発展してゆくのですが、大きな特徴として江戸時代から“お上に対する批判精神があった”ことも重要でしょう。

現代日本では、令和になってまで、

「エンタメに政治を持ち込むな」

という妙な理屈が持ち出されますが、江戸時代後期でも「ケッ」と笑われるお話。

当時のクリエイターたちは、いかにして幕府の目をかいくぐりながら批判精神を発揮していたか。

規制がかかれば、それを掻い潜って新たな作品を作っては、版元が売り捌き、それを喜んで買い漁る江戸っ子たち。

タフな彼らがいればこそ、粋の文化も生まれ育ったのです。

画像はイメージです(地本問屋の様子/国立国会図書館蔵)

武士でありながら狂歌師として成功した朱楽菅江。

江戸リア充の存在を知り、今を生きる私たちは彼らより自由なのか、闊達なのか、人生を楽しんでいるのか。

そうできていないとすれば、一体なぜなのか。

大河ドラマ『べらぼう』を見ながらそんなことを考えてみるのも、それこそ粋ではないでしょうか。

蔦重の歌麿売り出し戦略に大きく関わる「朱楽連」

彼の妻・節松嫁嫁も優れた狂歌師であり、夫婦で「朱楽連」というサークルを結成しました。

この妻は幕臣の娘にあたります。

夫婦揃ってクリエイターとしても優れている。なんとも素晴らしいではありませんか。

狂歌師としては四方赤良と名乗る太田南畝は、節松嫁嫁の追悼としてこう詠んでいます。

節松の 嫁嫁さまこと しゆかれたり さぞや待つらん 朱楽菅江

仲睦まじい姿が目に浮かぶようです。今もこの夫妻の墓は並んで東京都中野区にあります。

大河ドラマ『べらぼう』ではこの「朱楽連」が重要な役割を果たします。

『べらぼう』の第17回以降の宣伝映像では、狂歌師たちが歌い踊り馬鹿騒ぎをする様が出てきました。

この新展開では、蔦重が喜多川歌麿を当代一の絵師にすると誓ったことが、重要な目標として掲げられる。

蔦重が狂歌本を出すうえで、彼は画期的なアイデアを用います。

朱楽菅江率いる「朱楽連」の狂歌師たちがそれぞれ一首歌を詠み、そこに喜多川歌麿による美しい挿絵を添えたのです。初めと終わりには美人画もつけました。

『画本虫撰』

『百千鳥狂歌合』

『潮干のつと』

さらに蔦重は、巻末で次の配本に掲載する狂歌を募集しております。

出詠料(エントリー料)を払えば、出来は問わずに掲載されると示したのです。

絵に惹かれて手に取った読者が、自分の作品を投稿したいと思うように誘導。

そうして自作が美しい挿絵とともに掲載されるとなれば、次の本を買う人もきっと増える。

本が売れれば売れるほど、絵師である喜多川歌麿の名も高まります。

結果的にこの募集企画は途中で終わり、続刊は出ませんでした。それでも的確な販売センスには驚かされるではありませんか。

こうしてみてくると、喜多川歌麿という当代一の絵師は、彗星の如く突如現れたのではなく、慎重なデビュー戦略のもとで出てきたことがわかります。

【大首美人画】を送り出す前に、江戸を賑わす狂歌文壇で話題となっていたのです。蔦重あっての歌麿だったのですね。

かくして天明年間末から寛政年間にかけ、江戸は歌麿の美人画に熱狂することになります。

狂歌あっての喜多川歌麿の華々しいデビューこそ、蔦屋重三郎最大のヒット。その様を大河ドラマで見られるとは、なんとも贅沢なことです。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝は武士で狂歌師「あるあるネタ」で大ヒット

続きを見る

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

-

歌麿のライバル・鳥文斎栄之~十代将軍・家治に気に入られた旗本絵師の生涯とは

続きを見る

-

歌麿のライバル・鳥居清長|美人画で一世を風靡した絵師は今まさに注目を

続きを見る

【参考文献】

小池正胤『反骨者大田南畝と山東京伝』(→amazon)

杉浦日向子『一日江戸人』(→amazon)

沓掛良彦『大田南畝:詩は詩佛書は米庵に狂歌おれ (ミネルヴァ日本評伝選)』(→amazon)

揖斐高『江戸の文人サロン: 知識人と芸術家たち』(→amazon)

浅野秀剛『歌麿の風流』(→amazon)

佐藤要人・藤原千恵子『図説浮世絵に見る江戸っ子の一生』(→amazon)

他