こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【赤穂事件(赤穂浪士)】

をクリックお願いします。

吉良はお咎めナシ

これに対し、吉良はお咎めナシでした。

一方的な被害者だった上、江戸城内であることを鑑みて応戦しなかったからです。

「殿中でござるぞ!」は現代人だとピンときませんが、今の司法だって殺人未遂事件の被害者に責任を問うようなことは普通しませんよね。

ですから、この決定は司法的に間違ってはいません。

ちなみに重臣たちも綱吉へ報告が行くのと同時進行で会議をしていますので、決して綱吉個人のえこひいきではありません。

徳川綱吉/Wikipediaより引用

そうした経緯を詳しく知らなかったのか。

それともわかっていて逆恨みしたのか。

上記の二つの要因が半々くらいの割合だったと思われますが、いずれにせよ赤穂の藩士たちは討ち入りを決めてしまいます。

メンバーの中には当時江戸にいて、浅野切腹の報を聞くなり赤穂へとんぼ帰りした人もいるほどでした。

「何だか良くわからんけど殿が切腹処分になった。詳しいこと知らないけど、武家は喧嘩両成敗のはずなのにおかしくね?なんで吉良は切腹しないの?」

それぐらいの概念の人もいたでしょう。

刃傷沙汰から討ち入りまでは一年以上の期間がありましたので、その間に事情を聞き知ったとしても納得できなかった可能性もあります。

綱吉も浅野家を許すわけにはいかなかった

そして城主の非行により、浅野家そのものが取り潰されて皆浪士になってしまうわけです。

四十七士のリーダー・大石内蔵助は「せめて弟の長広様に跡を継がせていただけませんか」と幕府と交渉しましたが、ブチキレた綱吉は聞き入れません。というのも……。

綱吉というとどうしても生類憐れみの令などで「横暴な将軍」というイメージがついていますが、儒教や礼儀を重んじる幕府の主らしい面もありました。

そもそも生類憐れみの令も、それまで戦国の気風が残っていた乱暴な社会に、命を重んじる秩序をもたらしたとして、今では再評価されているぐらいです。

-

生類憐れみの令は日本人に必要だった?倫理観を正した“悪法”に新たな評価で考察

続きを見る

そんなところで、綱吉がうかつに「弟ならいいよ」なんて言ってしまうと、今度は朝廷から「もうちょっとで勅使の身が危なかったんですけど? 武士統率できないんなら、アンタさん将軍にふさわしくないんと違いますか?」とお咎めを受ける可能性だってあります。

この二つの理由で、浅野家そのものを許すわけにはいかなかったのです。

しかし、こうした幕府の事情は浪士たちには通用せず、討ち入りが決行されたのでした。

特定秘密情報だったからこそ盛り上がる想像力

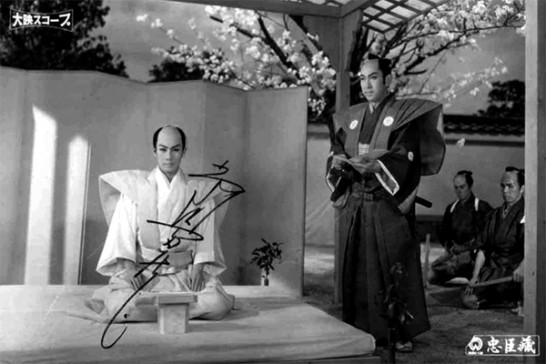

この事件、年明けには『忠臣蔵』として歌舞伎の舞台にされました。

しかし、脚本家や役者、観衆のほとんどが詳しい経緯を知らなかったでしょう。

「お侍は偉い人」という概念しかないような時代ですし、幕府の内情がまるっと外部に伝わることなんてないでしょうから。

そして次々に創作エピソードが盛られていきながら、寛延元年(1748年)8月14日になると、代表的な人形浄瑠璃作品『仮名手本忠臣蔵』が初上演されます。

数ある赤穂事件系の中でも集大成といえるのが、この『仮名手本忠臣蔵』でしょう。

というか、赤穂事件そのものよりも「忠臣蔵」ほうが有名ですよね。フィクションと史実がこんがらがっちゃってる方もおられるかもしれません。

江戸時代では、体制批判(幕府批判)につながるノンフィクションベースの作品は御法度でしたので、実際に上演されるときは【実名虚名いりまぜ】になっています。

代表的なところを挙げておきますと……。

◆吉良上野介→高師直(室町幕府創設の立役者で足利尊氏の側近・吉良が高家筆頭だから)

◆浅野内匠頭→塩谷判官(赤穂の塩から)

◆大石内蔵助→大星由良之助(音の響きから)

さらに、吉良(高)が浅野(塩谷)の妻に横恋慕したりと、ドロドロのサイドストーリーを織り交ぜたことが、ウケにウケたのです。

しかし……。

ただのテロでは……?

現代の世相を反映してなのか。

今や忠臣蔵をご覧になられる方は激減しておりますよね。

最近では、

・刃傷沙汰を起こした原因の不明確さ

・公の判決に対して逆らったこと

・武家屋敷とはいえ無防備に近かった吉良邸を大勢で夜中に襲ったこと

などが注目され、敵討ちの感動ストーリーではなく、物騒な話だと思われることもあります。

もちろん当時と現代の価値観を比べても致し方ないのではありますが、

「ただのテロじゃね?」

「警護の者がいるとはいえ、老人相手に、何十人もよってたかって寝込み襲ったのか……」

という受け取り方になるんですね。

昔に比べてテレビなどで取り上げる頻度が少なくなっているのは、こうした世論の流れも多少影響しているのでしょう。

もうちょっと詳しく知りたい方には、書籍『殿様の通信簿 (新潮文庫)』(→amazon)をオススメします。

『武士の家計簿』でお馴染みの磯田道史先生が書かれたもので、非常に読みやすい文章は、歴史に苦手な方でも入りやすく、とても楽しめますよ。

もちろん「既に知ってる」という詳しい方でも、意外な発見があるかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

主君のBLに横恋慕して殺害「鍵屋の辻の決闘」がなぜ日本三大仇討ちなの?

続きを見る

-

曾我兄弟の仇討ち~工藤祐経が討たれ 源範頼にも累が及んだ 事件当日を振り返る

続きを見る

-

赤穂浪士で唯一人生き残った寺坂信行とは?討入参加を許された足軽の流転

続きを見る

-

徳川綱吉は犬公方というより名君では? 暴力排除で日本人に倫理を広めた人格者

続きを見る

-

赤穂浪士46名の切腹を執行~最期の日まで最も礼を尽くしたのは細川家だった

続きを見る

【参考】

国史大辞典

磯田道史『殿様の通信簿 (新潮文庫)』(→amazon)

赤穂事件/Wikipedia