こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【猫の歴史】

をクリックお願いします。

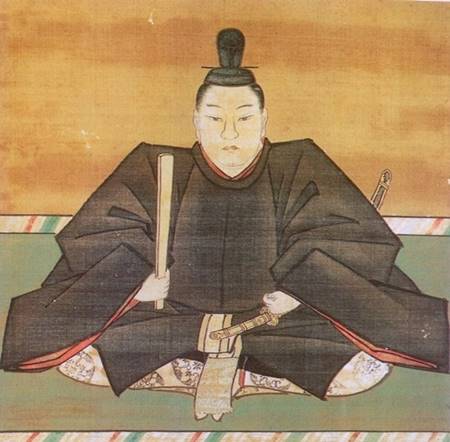

鬼島津もネコ萌え じゃなく鬼だった

豪傑のイメージが強い「鬼島津」こと島津義弘も愛猫家と伝わっております。

島津義弘/wikipediaより引用

と言っても、単なる萌え萌えではなく、いかにも武将らしい理由がありました。

猫の目は時間によって大きさが変わることに着目し、時間を計るため朝鮮の役の際、7匹の猫を連れて行ったそうです。しかし……。

渡海先では島津義弘の嫡男が病死。

兵の多くも寒さや兵糧不足に苦しめられたため、猫たちも全頭揃っての帰国はできませんでしたが、生還した2匹は今も猫神として祭られています。

ただの道具と思ってたらそんなことしなかったでしょうから、少なからず猫に感謝していたんでしょうね。

猫の目の大きさが変わるのは明るさによるものなので、時間を正確に計れたのかどうかは疑問もありますが、当時は蛍光灯とかないですからたぶん大丈夫ではないかと。

篤姫も!宮崎あおいも?

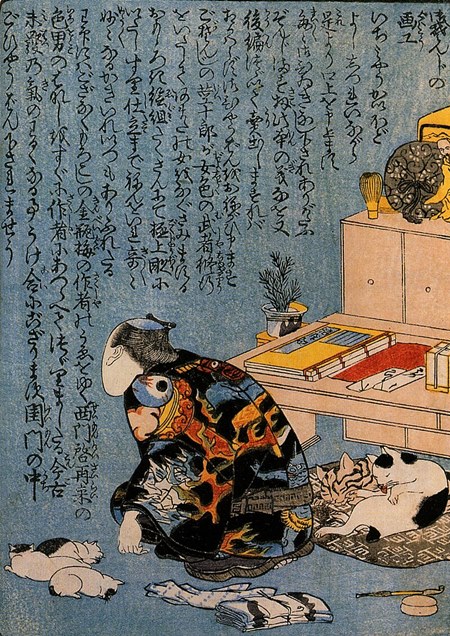

江戸時代の猫好きとしては歌川国芳が有名ですね。

以下のように、自身が後ろ姿の自画像、その周囲には複数のニャンコが配置されています。

『枕辺深閏梅』下巻口絵における歌川国芳の自画像/wikipedia

浮世絵師だけあって他にも数多の猫絵も残していて、2025年大河ドラマ『べらぼう』でも注目されるかもしれません。

-

歌川国芳は粋でいなせな江戸っ子浮世絵師でぃ!庶民に愛された反骨気質とは

続きを見る

江戸時代といえば、幕末の篤姫も猫好きとして有名ですね。

独身時代には犬(狆)を飼っていたそうですが、江戸城に入った後、夫の徳川家定が犬嫌いということを知り、それならということで「ミチ姫」と「サト姫」という名の猫を飼っていました。

ミチ姫はすぐ死んでしまったそうですが、サト姫は16年も生きたといいますから、幕末の激動を生き抜いた篤姫にとって数少ない癒しになっていたのでしょう。

-

幕末に薩摩から将軍家に嫁いだ篤姫「徳川の女」を全うした47年の生涯とは?

続きを見る

明治に入りまして。

かの文豪・夏目漱石は『吾輩は猫である』の主人公モデルとなった黒猫を飼っていたそうです。

作中の苦沙弥先生とは異なり、かなり可愛がっていたようで、知人に猫の死亡通知を出したり、墓を作るほどだったとか。

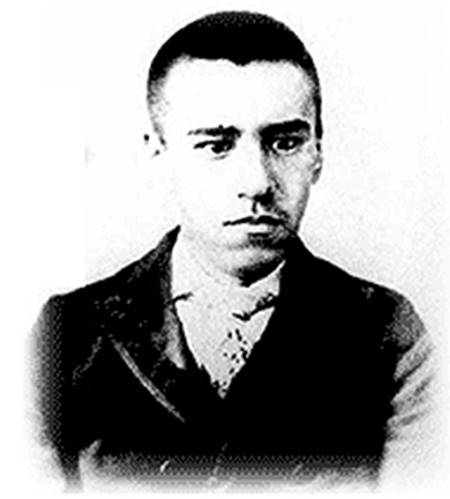

奇抜な天才イケメン・南方熊楠も愛猫家でした。

南方熊楠/wikipediaより引用

ロンドン留学時から猫を抱いて寝ており、帰国後は後々奥さんになる女性を口説くため、わざわざ汚い猫を探しては「洗ってやってくれ」という口実を作って会いにいっていたそうです。

奥さんはなぜ自分で洗わないのかツッコまなかったんでしょうか。

飼い猫には代々「チョボ六」というユニークな名前をつけていたとか。

さすが天才のネーミングセンスは常人とは違います。チョボはともかく、なぜそこに漢数字をつけたのか全くわかりません。

既に国内だけで8人になっちゃいましたね。

世界の愛猫家達も負けず劣らず熱心な方が多いので、続けてご紹介しましょう。

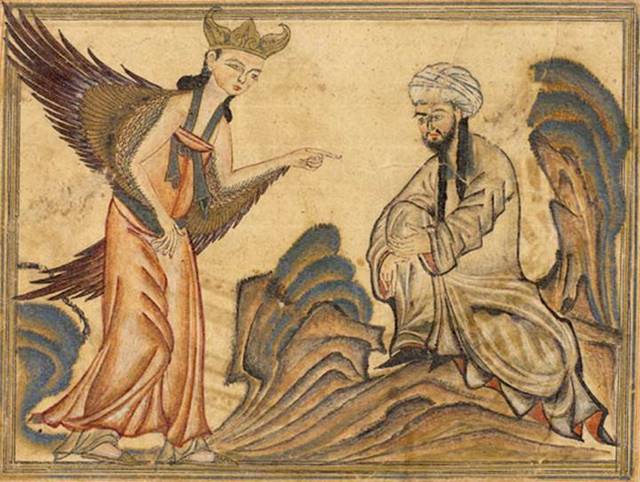

影響力ダントツ ムハンマドも愛猫家

後世に与えた影響が一番デカイ愛猫家は、ダントツでムハンマドでしょう。

正式な記録ではなくあくまで逸話レベルですが、「飼い猫が服の袖の上で寝ていたので、袖を切り落として着た」という話が伝わっており、溺愛ぶりが窺えます。

アラビア半島で袖のない服なんぞ着たら皮膚の死亡フラグがビンビンに立ちそうなものですが、当時は紫外線が弱かったんでしょうか。

その他猫に関するエピソードが多いため、多くのイスラム教徒が猫を大切にしているそうですよ。

※続きは【次のページへ】をclick!