せがれの音之進はいずれ 指揮官になっち 決まっちょります

指揮官には大勢の若い命を預かる責任があっど

せがれには我から進んで困難に立ち向い

ふさわしい男になっくんやせ

鯉登平二(『ゴールデンカムイ』第139話より)

『ゴールデンカムイ20巻』は、前を見据えて進む杉元が表紙です。

彼が進みゆく道に待っている冒険の結末は、どうなるのか?

それはネタバレになるため伏せさせていただきますが「金塊争奪戦以外の未来」については興味深いものがあります。

現実に起きた史実を振り返れば、様々なことが見えてくるからです。

彼らの過去、そして未来を考えてみましょう。

※この記事はネタバレを含んでおりますので単行本20巻読了の方のみ、読み進めてください

【TOP画像】ゴールデンカムイ20巻(→amazon)

幕末から明治、日本が直面した国際情勢

幕末に直面した欧米列強の圧力は「黒船来航」が起点である。

アメリカを皮切りにして、イギリス、フランス、ドイツ、そしてロシアがやって来る。

欧米列強からの圧力を感じつつ、日本は明治維新を迎えた――。

幕末にありがちなこうした説明、そこにバイアスがあるとしたら、どう思われますか?

実はペリーよりずっと以前から、19世紀初頭の時点で江戸幕府はある国の脅威をヒシヒシと感じていました。

ロシアです。

その対応に当たったのは、幕命を受けた東北諸藩でしたが、彼らは戊辰戦争で敗北し、政府中枢での発言権を失ってしまいます。

結果、驚愕してしまったのが明治政府です。

蝦夷地改め北海道を統治してようやく気付いたこの事実。

ロシアと日本の国境は接している――彼らが南下したらどうなるのか?

明治政府の中枢を担った西日本の薩摩と長州にとって、外圧の危機と言えば、太平洋まで捕鯨船を派遣していたアメリカなりイギリスでした。

つまりロシアには対する認識が完全に出遅れていたのです。

慌てた明治政府は、東北諸藩の人々を屯田兵として入植させ、開拓と防衛を兼任させることとし、かくしてスタートを切ったのが北鎮部隊・第七師団でした。

-

第七師団はゴールデンカムイでなぜ敵役なのか 屯田兵時代からの過酷な歴史とは

続きを見る

ロシアへの警戒と共に始まった北海道の歴史。

この日ロ関係こそ『ゴールデンカムイ』の根底にある要素といえるでしょう。

ロシアへの恐怖が募る中で

ロシアが南下したらどうする?

ひとたまりもないのではないか?

開拓にせよ屯田兵の鍛錬にせよ、一朝一夕にはできません。

明治政府が陥ったこの状況に対して、真っ先に犠牲とされたのは樺太でした。

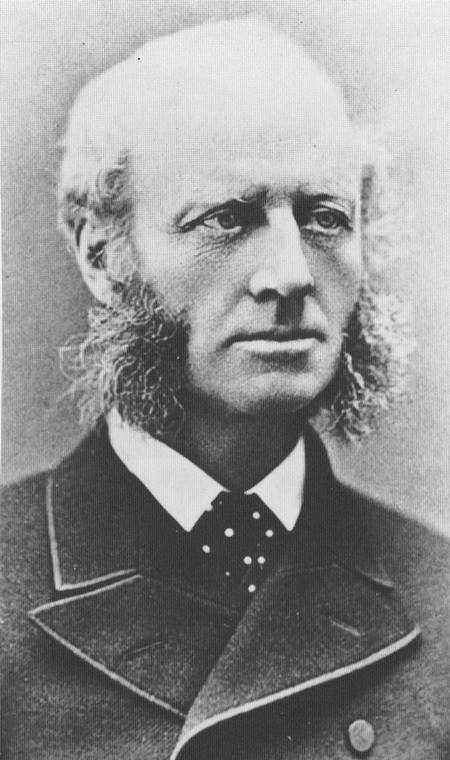

イギリスのパークスが、ロシアを刺激しないためにも割譲せよと介入し、手放されてしまうのです。

ハリー・パークス/Wikipediaより引用

樺太は日ロどちらの領土なのか?

実は江戸期からの問題であり、時代によって変動がありました。

しかし明治8年(1875年)、日本政府とロシア帝国の間で結ばれた「樺太・千島交換条約」の判断が極めて重要であることは確か。

そのことは、キロランケのような樺太先住民からすれば甚だ悲劇的なことでした。

『ゴールデンカムイ』において日ロ間の悲劇を象徴する人物は、キロランケだけではありません。

ある人物もそうであると明かされることが、20巻のハイライトです。

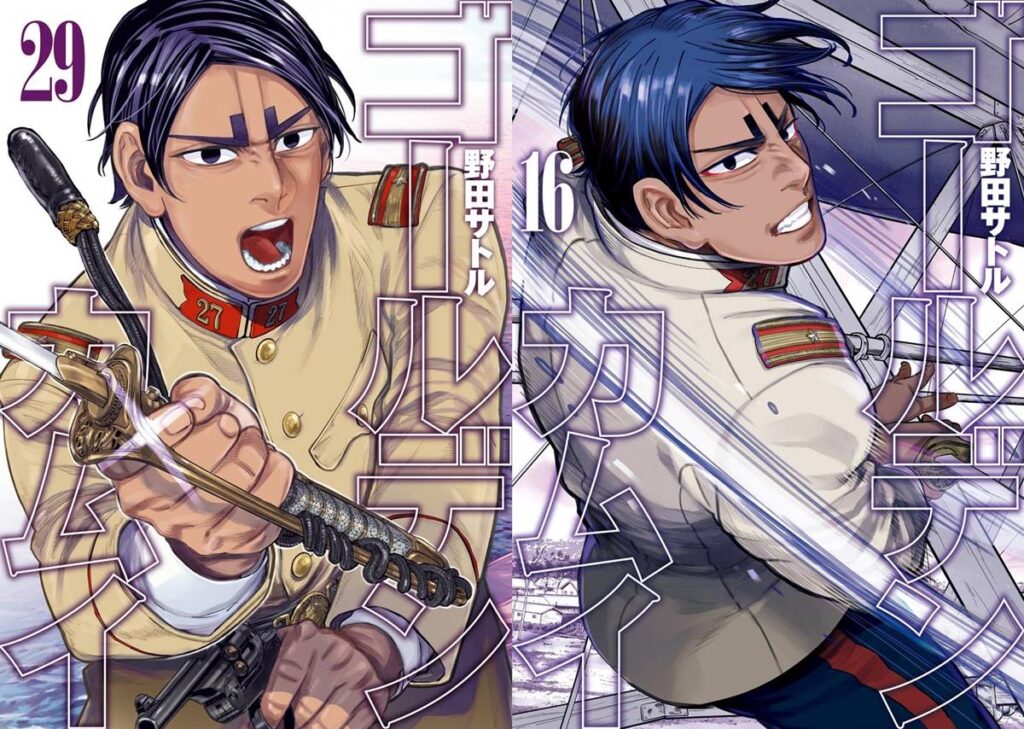

彼こそが鯉登音之進――。

ゴールデンカムイ16巻&29巻(→amazon)

日露戦争従軍経験もなく、戦争を知らないボンボン、先遣隊一行でも最もお気楽な存在とみなされていた鯉登。

彼とその家族も、日ロ関係によって人生が狂わされていたのです。

彼は海軍人の子であり、陸軍人として歩んでいくからには、作中で最も軍事と政治の影響を受ける存在と言えます。

彼の運命を変えるその端緒となる事件では、当時の日ロ関係が重要な役割を果たしています。

その事件前へ少し時間を巻き戻して、そのことをたどってゆきましょう。

「大津事件」の衝撃

ロシアを刺激してはならない――。

そう思いつつ、ロシアとの友好の道を探る日本。

そんな日本が恐怖に陥った出来事として【大津事件】があります。

津田三蔵がロシア皇太子のちのニコライ2世を切りつけ負傷させたのです。

ニコライ2世/wikipediaより引用

全日本が震撼した、その反応を探ってみましょう。

・津田の動機には「ロシアが日本を横領するつもりだ」というものもあった

→彼本人もロシアへの恐怖感があった。

・庶民に広がる自粛と謝罪ムード

→日本国民全体が自粛ムードに突入し、遊郭ですら音曲の演奏が自粛されるケースもありました。

→教育機関が謝罪の書状を作ることもありました。

→山形県最上郡金山村(現・金山町)では「津田」および「三蔵」という名前が禁じられました。

→女中・畠山勇子が剃刀で自殺。享年27。ロシアへ詫びるためという動機でした。

・明治政府は日本の皇室を加害者としたものと同様だとみなし、津田三蔵極刑を要求

→法律上では無期懲役であるにも関わらず、政府は司法に圧力をかけ、死刑にするよう働きかけました。

しかし大審院長の児島惟謙は法を遵守し、「謀殺未遂罪」による「無期徒刑」(懲役)とします。

三権分立、司法権の独立を確立した重要な局面です。のみならず、政府までもがロシアに恐怖を抱いていたことを示す証拠といえます。

この事件に対し恐れ慄いた日本に対して、ロシアの態度は穏便であったとされます。

皇太子が穏やかな性格であったとか、日本に友好的だったとか。そういうことは言われていますが、ここは注意したいところです。

ここまで低姿勢の日本に、ロシアも困惑していたのでは?

日本が極度にロシアの怒りを恐れた結果、この程度で済まされた運が良かったと安堵した部分もあるのでは?

この事件を語る上で、日本が直面していた内政と外交の事情も考えねばなりません。

「内憂外患」の時代

この当時『鹿児島新聞』への投書が発端となり、こんな伝説が広まっていました。

西郷隆盛が生きている。

そして生存していた桐野利秋らとロシア軍を率いて復讐に戻ってくる――。

西南珍聞 俗称西郷星之図/wikipediaより引用

他ならぬ津田三蔵も、この伝説に取り憑かれていたのです。

津田は西南戦争に従軍し功績を挙げており、もしも西郷が帰国すればそれすらなくしてしまうと不安を感じるようになりました。

この西郷伝説は彼自身の人徳というよりも、明治政府への人々の不満が鬱積した反映でもありました。

こんな酷い明治の世を、西郷隆盛ならば正してくれる。「西郷星」程度ならばまだしも、こうなってくると危険極まりないものがあります。

こうした「内憂」だけでなく、「外患」も日本人にとって悩ましいものでした。

当時世界最大の権勢を誇っていた大英帝国の背景には、世界最強とされた海軍力がありました。

しかし、その覇権にも翳りが見えてきます。

イギリスの海軍力は、「トラファルガーの戦い」からおよそ一世紀を経て下り坂となりつつあったのです。

トラファルガーの戦い/wikipediaより引用

海軍力だけではなく、イギリスの産業革命に端を発した鉄道も、パワーバランスを変貌させつつありました。

それはロシアの「シベリア鉄道」です。

陸路を用いた輸送ルートを確保してしまえば、影響力は下がります。

さあどうする?

ここでイギリスが考えた手段は、外交でした。

極東の日本にロシアを牽制させればよろしい――。

明治維新前夜、薩長を援助したイギリスは、その後も明治政府に協力すると見せかけ、干渉を繰り返しています。

西欧諸国に取り込むと見せかけつつ、日本を利用することを考えていた。訪日イギリス人が第一に考えていたのは大英帝国の存亡なのです。

サムライ大好き、日本スゴイ!

そんな浮かれた気持ちの訪日イギリス人政治家がいたと考えると、かえって理解がしにくくなりますのでご注意ください。

なんせ彼らの幕末見聞記は、明治政府が長いこと発禁処分にしていたほど、辛辣な内容なのです。

明治維新と近代化は、世界史的に見て必ずしも礼賛されるだけではありません。

その中でもイギリスは、苦々しい感情と共に振り返っています。

明治維新以降、イギリスが外交によって日本を刺激した結果が、第二次世界大戦につながったのではないか?

介入するにせよ、やり方はあったのではないか?

そんな思いと共に振り返るものであるのです。

※続きは【次のページへ】をclick!