こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『ゴールデンカムイ』から徹底考察!世界史における「日露戦争後」の日本とは】

をクリックお願いします。

世界大戦と新たなる秩序

日本が現実逃避と視野狭窄に陥りつつある中、世界情勢は変貌してゆきました。

英米の外交も変化してゆきます。

日露戦争後、早くも満州鉄道の権益をめぐり、アメリカの経済界と日本政府間で対立が勃発。

鶴見の野望の背景には、満州鉄道がある――作中でそう示されるわけですが、実際その後の歴史において満州鉄道は重要な要素となってゆきます。

イギリスは、日露戦争の結果を受けて仮想敵国を変更します。

もはや傷つき倒れるしかないロシアではなく、勢いを伸ばすドイツに目を光らせるようになるのです。

その結果、起こったのが、第一次世界大戦でした。

20世紀は世界大戦の時代です。第一次世界大戦とロシア革命によって、欧米諸国は新秩序の模索が必要だと痛感するようになりました。

植民地や覇権をめぐる帝国主義は、世界的な大戦の要因となりうる。植民地の人々もいつまでも支配されているわけではない。

あれほどの帝国であったオーストリアとロシアが見る影もなくなってゆく姿からは、明るくはない未来が見えました。

第一次世界大戦の影響は戦場からの距離もあり、日本では欧米ほど深刻なものとして受け止められません。

変貌してゆく欧米の流れから、取り残されてしまうのです。

そんな状況の中、日本は大東亜(東アジア)の盟主、兄として振る舞うべきだと考えるようになります。

それは、ロシアからソ連となった隣国との緊張感も意味していました。

ソ連と国境を接する満洲国成立により、決戦は不可避となったのです。

昭和14年(1939年)、ついに日ソは紛争に陥ります。

【ノモンハン事件】です。

ソ連時代は死傷者数が隠匿されていた経緯があり、それが明かされると実はソ連側の被害も甚大であったことが判明します。

それでは日本はノモンハン事件で勝利していたのか?

残念ながらそうではないどころか、問題が山積みでした。

損耗率の高さ、兵器開発、戦術、補給、軍備の見直し。

そうした必要な措置も反省もなく、無謀な作戦を立てた者の責任が深刻に追及されないまま、日本はさらなる戦争へと突き進んでゆきます。

ノモンハンの地獄からかろうじて帰国した兵士たちは、厳しい緘口令の元にさらされ、真相を語ることはできません。

そしてこの満洲国成立と日中戦争により、日本と英米は決定的な亀裂が入ってゆきます。

日本が英米との対立後、新たな同盟相手として選んでいたのは、ヒトラー率いるドイツと、ムッソリーニ率いるイタリアでした。

ムッソリーニとヒトラー/wikipediaより引用

かくして日本は、アジア・太平洋戦争へと向かってゆくのです。

日本とソ連の対立、繰り返される歴史

アジア・太平洋戦争時、かつての【露探】のように英米の事情に通じているだけで、売国奴とされ弾圧される人々もおりました。

彼らは「非国民」とよばれ、スパイとして拘禁され、および拷問を受けたのです。

第二次世界大戦においてソ連は連合国の一員として参戦。

欧州の戦線で激闘を繰り広げ、ナチスドイツと戦い抜き、甚大な被害を受けながら、勝利を得ました。

一方の日本は、ソ連に対して、どうにも対応が甘かった。

【日ソ中立条約】があったためか、太平洋戦争末期の日本政府は、ソ連が仲介役となるのではないかと期待していた形跡があります。

その引き換えに、南樺太割譲すら想定していたのです。

鯉登の名は、最後の第七師団長である鯉登行一中将が由来とされています。

鯉登音之進が最後の第七師団長となるのであれば?

かつて旅をした樺太がソ連に蹂躙され奪われる様を、まざまざと見る羽目になるのでしょう。

ソ連は、南樺太だけでは満足できませんでした。

満洲、樺太、北方領土、中国北部、朝鮮半島北部から日本人を連行し、抑留しました。

戦争で人口が激減したソ連は、労働力の確保が課題であり、そのため日本人を人的資源として確保することを目指したのです。

このようにシベリアへと抑留された日本人は、日露戦争時の捕虜とは比較にならないほど、過酷な扱いを受けることとなります。

ソ連政府の対応にも問題がありますが、日本政府の仕打ちも厳しいものでした。

最長11年にも及ぶ抑留期間は就業していなかった状態とされ、年金給付額等にも影響が出ました。

「戦争受忍論」(※戦争では皆被害を受けたのだから、補償を求めず皆で苦しむべきだという論理)のもとで、政府からの補償はなかったのです。

こうした不条理も、日本とソ連の政府間では解決済みであるとして、不満があるのであれば個人単位でソ連政府に請求するべきだとされました。

個人がロシア語で書類を書き、訴える。そんなことは事実上、不可能です。

それだけではありません。抑留者が帰国した日本では、新たな【恐露病】ともいえる共産主義アレルギーが蔓延していました。

結果、抑留者はソ連帰りということで「アカ(共産主義者)」とみなされ、就職等で差別を受けることとなる。

本人だけではなく子息にまで、就職差別のような差別が及んだ例もあります。中国大陸からの帰還者も同様の事例がありました(「レッドパージ」)。

この問題は、現在まで続いています。関係者が亡くなっても、問題は終わらないのです。

◆平和祈念展示資料館/戦後強制抑留コーナー(→link)

令和元年(2019年)、衝撃的なニュースが報道されました。

ロシアから返還されたシベリア抑留者の遺骨が、アジア人ですらないと判明したのです。

あまりに杜撰な対応でした。

◆シベリア抑留戦没者の遺骨「すべて日本人ではない」(→link)

国家間で翻弄される人々

厳しい体験をした人物が多い『ゴールデンカムイ』。

実はお気楽ボンボン鯉登こそ、その悲運の人物筆頭になりかねない。騙されて、洗脳されて、キャリアを変更させられて、治療費をたかられる。それが20巻でした。

その未来も残念ながら暗い。

しかし、悲惨な運命であるのは彼だけではありません。

エノノカのような樺太アイヌも、太平洋戦争を経て厳しい命運に直面します。

アイヌは日本国民であるため、ソ連領となった樺太から移住させられてしまうのです。彼らは生まれ育った故郷を失ってしまうのです。

樺太のみならず、北方領土問題も日ロ間の懸案事項です。

◆北方領土問題/wikipedia

平成30年(2018年)末、プーチン大統領はアイヌをロシアの先住民族と呼ぶ提案に賛成しました。

ロシアは多民族国家でありながら、アイヌが含まれないことはおかしい。そう言われればその通りではあります。

それはそれで喜ばしいこととしても、北方領土と日ロ間の歴史をふまえれば、どうしても政治的な思惑がちらついてしまうのです。

時代錯誤的な【恐露病】だの、【露探】だの、そんな概念を今更持ち出す必要はありません。

特定の国への恐怖心を、暴力や差別の言い訳にすることはできません。

「おそロシア!」というネットスラングではしゃぎ、プーチン大統領の雑コラで遊んでいる場合ではないでしょう。

ロシアをおちょくって侮辱するようなことは慎むべきではないでしょうか。

令和元年(2019年)、日本政府は「北方領土」という名称すら自重するようになりました。

◆政府、「北方領土と言わないで」(→link)

二つの国の間にある緊張感は、まだ続いているのです。それが国と国を接する同士の宿命でもあります。

神話を求める気持ちも繰り返されるのか

そしてもう一点考えたいことは、日露戦争の神話化です。

本稿のために参考文献を見ていると、日露戦争関連書籍には『坂の上の雲』をより楽しむことを目的としたものが多くありました。

ドラマ化以前からある傾向でした。

日露戦争は巨大なロシアに大勝利を収めた、日本の類稀な歴史であり、味わうぶんには高揚感があることは確かなのです。

しかし、ここで考えねばならない点があります。

司馬遼太郎氏本人は映像化を拒み、死後ドラマ化されていること。

司馬遼太郎氏は「ノモンハン戦争」を扱おうとしていたものの、挫折していること。

彼はどうしてそうしたのか?

本稿を書いているうちに理解できた気がします。

日露戦争賛美と「ノモンハン事件」の結果は、コインの裏表のようなものではあります。「ノモンハン事件」敗北の萌芽は、日露戦争の時点でもうあるのです。

日露戦争を賛美したあとの巻き返しを懸念するからこそ、映像化を拒んだのでは? そう思い当たったのです。

もう一つ、国民作家たる司馬遼太郎氏の功罪についても、考えさせられることとなりました。

日露戦争を契機に変貌したものとして、

【戦国時代の合戦像】

があります。

江戸時代以来、軍記物や祖先を崇拝する藩の記録において、既に潤色が始まっていたことは確かです。

そんな英雄崇拝をしていた江戸期の日本人は、ナポレオン戦争について知識を深める過程でショックを受けます。

ヨーロッパでは、日本の戦国時代どころではない規模の合戦がある。ナポレオンはなんという英雄なのだーー。

幕末史を眺めていくと、薩摩藩・西郷隆盛、長州藩・吉田松陰、幕臣・勝海舟まで、大勢の人物がナポレオン戦争を参考にしています。

この傾向は明治維新以降も続き、ヨーロッパの英雄に負けぬ英雄の育成が課題として意識されていたのです。

-

幕末ナポレオンブーム!『那波列翁伝初編』を耽読した西郷や松陰

続きを見る

日露戦争後、それが変わりました。

明治26年(1893年)から明治44年(1911年)にかけて、参謀本部は『日本戦史』を編纂します。

桶狭間の合戦。

長篠の戦いにおける「三段撃ち」。

墨俣一夜城。

奇策と戦術を駆使した日本人はスゴイ! そういう論調が強められ、そこにはある傾向を見出せます。

リップサービスや肯定的な論を針小棒大に扱う。

物資面で勝る相手を奇襲で打ち負かす。

軍記のようなフィクションベースであることも珍しくはない。

要するに、

【物資面で劣っていても、日本の奇襲で勝利できる】

という結論なのです。

織田信長の生涯において、奇襲勝利と言えるのは桶狭間のみ。

織田信長/wikipediaより引用

彼自身、薄氷を踏んだ勝利だと自覚しており、二度と危険な賭けを繰り返すつもりはなかったのでしょう。

それが戦争のリアルでした。

ところが桶狭間礼讃は、願望を現実にあてはめようとする、滑稽な逆転現象なのです。

本来冷静でなければならない軍の参謀と、冷静に歴史を探究すべき学者が加担した歴史修正。

徳富蘇峰の『近世日本国民史』等にも、この影響は引き継がれてゆきます。

ではその後、太平洋戦争の敗戦を経て軌道修正はされたのか?

というと、そうではないと思えます。

現在に至るまで、織田信長こそが改革者であり、戦術の大天才であるという評価は根強い。

その根底には、日本スゴイ感情がやはり見え隠れしているのでは?

そして、その原因を探っていくと、司馬遼太郎氏の著作に行き着くことが実に多いと感じます。

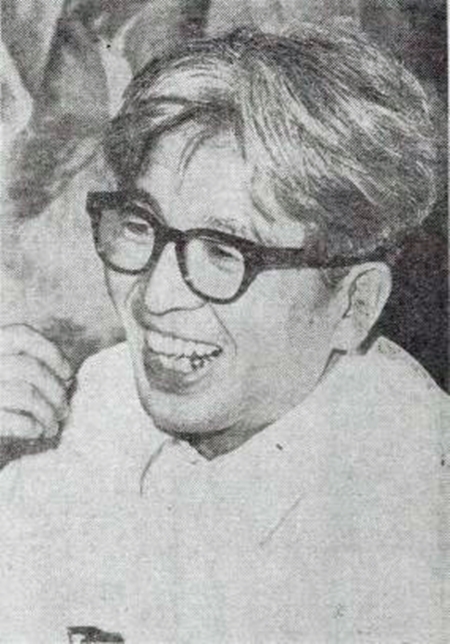

司馬遼太郎/wikipediaより引用

彼の作品を読むと高揚感があり、日本の歴史に誇りを抱けることは確かです。

しかし、それだけでよいのでしょうか。

彼の著作は高評価であるものの、歴史的な正確性では疑念が持たれている記述もあります。かつ彼自身の考えなのか、何か根拠があるのか、区別がつけにくい。

「メッケルは関ヶ原の布陣図を見て、西軍が勝利したと言った」という逸話が、その有名な一例でしょう。

幕末がらみでは実際に起きた場所とは関係ない場所にモニュメントが建ってしまうような、混沌とした状況があるほど。

それほどまでに彼の著作が受け入れられたのは、なぜなのか?

江戸時代から現在に至るまで、日本は海外に対して劣等感を抱くことと、優越感を抱くことを繰り返してきました。

敗戦を経てどん底まで落ちた日本人の自尊心が、司馬氏の描く英雄像を求めたとして、それは不思議ではないことです。

彼の作品は大衆の心理にフィットするという意味でも、秀逸であったのでしょう。

本稿を書くのは恐怖体験でした。

『ゴールデンカムイ』から始まったはずが、日露戦争関連を調べてゆくうちに、『坂の上の雲』にたどり着き、司馬氏にまで到達してしまった。

はっきり言えば「こんなことをする意味はない」と思います。お気楽な歴史サイトならば、無駄に喧嘩を売らずに、彼の暗澹たる未来なんて無視して、ショタ鯉登萌えですね〜♪ で終わらせてもよかったはず……。

話を『ゴールデンカムイ』の特性にまで戻しましょう。

この作品は、日露戦争を扱ったフィクションでも特異性が大きいものと言えます。

アイヌを扱っているだけではありません。

日露戦争を栄光ある勝利としてではなく、破綻の前兆や危ういものとして扱っている点が興味深いのです。

※敢えて近いものをあげるとすれば『二百三高地』『八甲田山死の行軍』、山田風太郎の明治ものでしょうか

明治時代から、日本は割と無茶振りをしていたのではないだろうか? 冷静にそう思える、そういう視点があるのです。

ヒンナヒンナと浮かれていたら、いきなりヒグマが襲ってくるような怖さがある。

『ゴールデンカムイ』と『坂の上の雲』のファンが重なることは、簡単に想像がつくことではあります。その通りでしょう。

ただし、同じ日露戦争を扱うにせよ、その姿勢としては異なるということは、重要であると思えるのです。

★

明治維新を成し遂げた薩摩閥出身である鯉登は、屯田兵が多い第七師団では異色のエリートと言えます。

彼の父・鯉登平二は、東郷平八郎を思わせる薩摩出身の提督です。

この父子は、鶴見が企む満洲を巻き込んだ計画に巻き込まれてゆきます。

満洲の存在が明言され、その重荷を背負わされる鯉登父子。

彼らの境遇には、日本の近現代史が持つ宿命が反映されているのかもしれません。

『ゴールデンカムイ』は漫画そのものとして面白いだけではなく、日本とロシア、樺太、アイヌの歴史を考える上でも上質の教材となりえるのです。

たとえ残酷だとしても、歴史を振り返る上では欠かせない視点がそこにあります。

読み終えてわくわくして、笑ったあと、真顔になって考え込みたくなる作品はそう多くはない――そんな稀有な作品なのです。

あわせて読みたい関連記事

-

第七師団はゴールデンカムイでなぜ敵役なのか 屯田兵時代からの過酷な歴史とは

続きを見る

-

キロランケの戦う理由とは? ゴールデンカムイ19巻を深堀り考察!

続きを見る

-

アイヌの歴史を振り返ろう|漫画『ゴールデンカムイ』で注目される北の大地

続きを見る

-

『ゴールデンカムイ』鯉登音之進って一体何なんだ!規格外の薩摩隼人

続きを見る

-

『ゴールデンカムイ』戦場に立ったアイヌたち 知られざる活躍 日露~太平洋戦争にて

続きを見る

【参考文献】

『ゴールデンカムイ20巻』(→amazon)

山田朗『戦争の日本史20 世界史の中の日露戦争』(→amazon)

崔文衡/朴菖熈『日露戦争の世界史』(→amazon)

奥武則『ロシアのスパイ 日露戦争期の「露探」』(→amazon)

吹浦忠正『捕虜たちの日露戦争』(→amazon)

コンスタンチン・サルキソフ/鈴木康雄『もうひとつの日露戦争 新発見・バルチック艦隊提督の手紙から』(→amazon)

加登川幸太郎『三八式歩兵銃―日本陸軍の七十五年』(→amazon)

小林英夫『世界史リブレット 日本のアジア侵略』(→amazon)

宮崎正勝『覇権の世界史』(→amazon)

栗原俊雄『シベリア抑留 未完の悲劇』(→amazon)

栗原俊雄『シベリア抑留 最後の帰還者 家族をつないだ52通のハガキ』(→amazon)

栗原俊雄『シベリア抑留は「過去」なのか』(→amazon)

早川タダノリ『「日本スゴイ」のディストピア』(→amazon)

テッサ・モリス=スズキ/伊藤茂『愛国心を考える (岩波ブックレット) 』(→amazon)

渡部竜也『Doing History:歴史で私たちは何ができるか?』(→amazon)

平塚柾緒/太平洋戦争研究会『図説 日露戦争』(→amazon)

平塚柾緒/太平洋戦争研究会『図説 従軍画家が描いた日露戦争』(→amazon)

コリアーズ/小谷まさ代『米国特派員が撮った日露戦争』(→amazon)

『日露戦争古写真帖』(→amazon)

『国史大辞典』

他