こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【臣籍降下】

をクリックお願いします。

大宝律令で皇族の範囲が決められて

臣籍降下は、名字が分かれる前の根本ともいえるシステムです。

奈良時代に大宝律令が定められたとき「皇族はここからここまで」という血縁上の区切りが決められました。

しかし、子沢山な天皇がいた場合、財政上や皇位継承順などで不都合が生じてきます。

そこで皇族を整理し、それぞれ生計を立てられるよう「いっそのこと臣下になって、自分で財布の管理をしてもらおう」となったのが、臣籍降下の始まりです。

主に王(親王の息子)がその対象となりましたが、ときには親王や内親王も降下していきました。

そしてその中で、最も多かったのが源姓です。

鎌倉幕府を開いた源頼朝の一族だけでなく、他にも源氏姓の家は多々あり、だからこそ頼朝の子孫が途絶えても、戦国時代のアッチコッチに「末裔」がたくさんいるんですね。

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用

武家の源氏は多くが清和源氏

武家に繋がる源氏は、おおむね清和天皇の子孫である【清和源氏】と呼ばれる一族です。

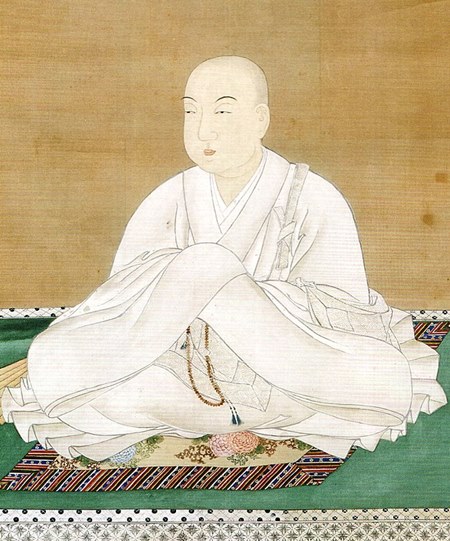

清和天皇/wikipediaより引用

「清和天皇ではなく、陽成天皇からの枝分かれでは?」とする説もありますが、清和天皇と陽成天皇が親子なのであまり変わらないというか、名称を変えるほどの意味が無いというか……という感じで、名称変更までには至っていません。

もちろん他にも源姓になった人々はいますが、それはまた以下の記事「清和源氏とその他の源氏」にマトメさせていただきました。

-

清和源氏とその他の源氏の違いは何か?ややこしい源氏軍団をスッキリ整理しよう

続きを見る

ちなみに源氏は「二十一流」といわれ、21人の天皇の子孫が源姓を名乗ったことがあります。多すぎ。

ともかく平安時代までは、臣籍降下する皇族が多かったのですが、鎌倉時代からは出家する人のほうが多くなり、家を起こすことが少なくなりました。

無尽蔵に増やしても、世の中に回るお金や肩書の数は増やせませんので。

ちなみに、一度臣籍降下した皇族が、何らかの事情で皇籍に復帰することもごくまれにありました。

代表例は宇多天皇です。

宇多天皇/wikipediaより引用

一度は源定省(みなもと の さだみ)という名で臣下になりましたが、政治的事情で皇籍に復帰し、皇太子を経て即位しています。

現代でも皇室の存続を模索する議論で「旧皇族を復籍させればいい」という話が出ますが、かつての復籍は降下した当人が存命中に行われていることがほとんどなので、今となっては難しいでしょうね。

臣籍降下した家々の末裔の多くは明治時代に華族となり、戦後には公的に一般市民と同じになり、霞会館など独自のコミュニティは今も残っています。

千年以上も家同士の付き合いが続いている理由の一つは、元々が皇室から分かれたからなのかもしれませんね。

あわせて読みたい関連記事

-

数々の名門武家を輩出した清和源氏のルーツ「清和天皇」ってどんな方だったの?

続きを見る

-

モヤッとする位階と官位の仕組み 正一位とか従四位にはどんな意味がある?

続きを見る

-

官職と二官八省を知れば『光る君へ』も戦国作品も楽しくなる!基礎知識まとめ

続きを見る

-

関白・検非違使・中納言など「令外官」を知れば日本史全体の解像度が上がる

続きを見る

-

清和源氏とその他の源氏の違いは何か?ややこしい源氏軍団をスッキリ整理しよう

続きを見る

【参考】

国史大辞典「臣籍降下」「源氏」ほか