アートにせよ、エンタメにせよ。

画像のインパクトは絶大です。

1,000字、10,000字の言葉より、たった一枚の写真やイラストが人の心を揺さぶることは多々あることで、それは時代が変わっても同じこと。

日本史を通じても特に激しかった戦国時代において、とりわけ鮮烈な絵画を残した二大巨頭が狩野永徳と長谷川等伯(とうはく)でしょう。

永徳は以下に詳細記事がありますので、

-

狩野永徳の生涯|唐獅子図屏風を手がけた信長の御用絵師が“天下一”となるまで

続きを見る

今回は慶長15年(1610年)2月24日が命日となる、長谷川等伯の生涯や作品を見て参りましょう。

長谷川等伯の代表作は一鉄、利休、信玄(畠山氏)

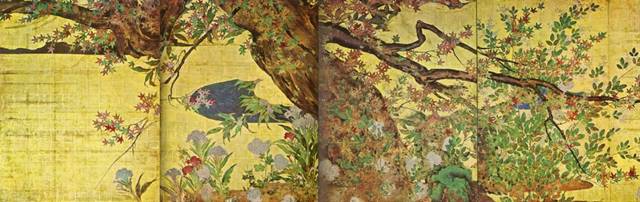

長谷川等伯は『松林図屏風』や稲葉一鉄、千利休などの肖像画で有名な人です。

他に仏画なども多く描いていますが、やはりインパクトが強いのは武田信玄像でしょう。

こちらです。

長谷川等伯による能登畠山氏(かつて武田信玄像としてお馴染みだった一枚)/wikipediaより引用

かつては武田信玄の定番イメージでしたが、最近では『違う人だな』という見方で固まっていますね。

「違う人」というのは、能登(現・石川県)畠山氏一族の誰かでは? とされているのですが、実は等伯も能登国七尾生まれなのです。

長連龍が徹底的なリベンジをすることになった原因である【七尾城の戦い】でも有名な辺り。

等伯は七尾城の戦いの頃には上京していたので、戦に巻き込まれずにすみました。

おそらく現代の高校生くらいの歳から絵を描き始め、その実力でもって生活していこうと考えたようです。

養子に入った先が染物屋さんだったこと。

当時の畠山家が七尾を「小京都」と言われるほどに発展させていたこと。

比較的京都とも近いということで良い絵の具や資料、先生に恵まれたのでしょうね。

絵画は現場で描いてんだ!

しかし、いきなりバカ売れ(死語)したわけではありません。

当初は実家のツテをたどってお寺の厄介になりながら、細々と絵を描いては売り、売っては描いてという状況。

千利休などから中国文化について知り、画法にも取り入れて独自の画風を作り上げていきます。

絵というとお師匠様について習うもの、というイメージがある方も多いかと思うのですが、等伯は自分で試行錯誤しながら世界を広げていったんですね。

前者がエリートキャリアなら、等伯は現場叩き上げといったところでしょうか。

何だかどこかの空き地署を思い出す話ですね。

そして自分の画風が確立すると、今度は広報活動で仕事をゲットしていきます。

大胆にも「俺は雪舟の五代目の弟子だ!!」と名乗り上げ、それを聞いたお寺から数々の絵画を依頼されました。

結構スレスレなやり口ですが、雪舟の評価が上がり始めた頃だったので仕方がない……ですかね。

元々等伯は熱心な日蓮宗徒でしたので、お寺に絵を描けてお金も入るとなれば万々歳だったでしょう。僧侶としての位をもらったりもしているため、仏教界では特に問題ないとされていたようです。

お釈迦様からすれば「どいつもこいつも(´・ω・`)」って感じだったかもしれませんね。

※続きは【次のページへ】をclick!