大河ドラマ『光る君へ』でも話題になりましたが、『鎌倉殿の13人』ではそれに先立ち、戦国大河や幕末作品にはない大きな特徴がありました。

“占い”や”呪詛”の存在感です。

阿野全成が方角を占ったり、文覚が誰かを呪ったり。

挙句の果てにはこの二人、奥州・藤原秀衡の殺害を試みる呪詛対決までしている有様でした。

一方で、こんな場面もあります。

石橋山の戦い前夜、夫の源頼朝が出陣し、伊豆山権現で仏に祈りを捧げていた北条政子。

彼女は、ある疑問を感じました。

御仏が殺傷を嫌うのに、夫は戦で誰かを殺している。そんな私が、仏に祈っていいのか?

確かに仏教は殺傷を禁じています。

しかし、それを言うなら仏僧の文覚は、呪殺を進んで請け負うほどでした。

これは一体どういうことなのか?

いくら破戒僧でも報酬のために呪殺をするなどありえるのか?

寿永元年(1182年)4月26日は、文覚が源頼朝と会見をした日。

今回は、平安末期から鎌倉時代における“呪術”事情を振り返ってみましょう。

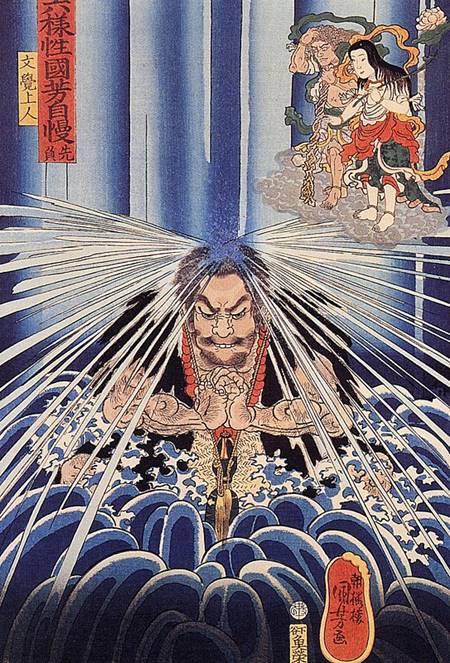

文覚と矜羯羅童子・制多迦童子(歌川国芳画)/wikipediaより引用

日本の黒魔術としての呪詛

文覚と祈祷対決をしていた阿野全成。

彼は、漢籍由来の知識を駆使しているとわかります。

筮竹(ぜいちく)を用いた易占いや風水がそれに該当していて、占いといっても当時の学術的根拠はあり、天に通じて人を幸福に導く――そんな白魔術のような役割があったのです。

RPG(ロールプレイングゲーム)という遊びがあります。

かつてはゲームブックであったものが、ファミコンの普及でゲームとして爆発的に流行り、1980年代以降、日本にも浸透しました。

それで例えるのであれば、全成は僧侶や白魔術師であり、戦いで荒んだ戦士を癒す存在です。

一方、こうしたパーティには、魔法使いや黒魔術師もいます。

癒すのではなく、攻撃する術を使う。

中世ヨーロッパを模した世界観では、キリスト教以外の宗教が「邪悪な魔術」とされていたことが、RPG系のジョブには反映されています。

昔ながらのハーブで薬を作る女性。

占いで恋の行方を占う女性。

存在自体が「邪悪である!」と怪しまれ、時には処刑までされていた。そんな歴史観が反映されています。

キリスト教圏では、キリストの教え以前の信仰は、邪悪で人を害するものとされてきました。

それを再発見し、作品に昇華させたのがJ・R・R・トールキン。

『ホビット』や『指輪物語』といった彼の作品には、キリスト教以前のヨーロッパ神話が反映されています。

このようにキリスト教圏では、キリスト教とそれ以外の信仰に区別がありました。

では、日本や中国、朝鮮半島はどうでしょう?

当然ながら、キリスト教は度外視します。

寺に詣で(仏教)、神社でおみくじを引いて(神道)、湯島天神にいく(儒教)。

仏像(仏教)と関帝像(道教)と孔子像(儒教)を家に飾る。

こんな風に複数の宗教や神々を同時に信じても全く問題はありません。

戦国時代、そんな違いを理解しない宣教師が来日します。

彼らは、布教の過程で寺社仏閣の破壊を説き、反発を招いてしまったこともありました。

東洋では、複数の宗教を同時に信じてもよい――とはいえ傾向の違いはあります。

日本における神道。

中国における道教。

このように元々存在していた宗教と比較して、仏教は迷信の度合いが低く、洗練性が高いとみなされます。

その証拠に、日本のフィクションで、妖怪退治や呪い返しをするのは、陰陽師、神主、巫女が多い。

中国のフィクションでは、キョンシーを封じ妖怪と戦うのは道士ですね。

あるいは韓国のフィクションでは、巫俗が妖怪退治を担うことが多い。

こうした歴史を踏まえて考えてみましょう。

『鎌倉殿の13人』の世界観をRPGにしたら? 全成と文覚は魔術師系のジョブになります。

全成は回復系の白魔術で、文覚は呪術系黒魔術の割合が高い。

呪詛のプロである陰陽師と比べれば、呪っているばかりではないけれども、できないわけでもありません。

前置きが長くなりました。

「黒魔術」とも呼べる「日本の呪術」を考察したいと思います。

生霊:相手の念が飛んでくる!

『鎌倉殿の13人』では、源頼朝の夢の中に後白河法皇が出てきました。

劇中で初めて登場する後白河法皇は、生身ではなく夢の中。

あやしげに光って頼朝を揺り起こし、頼朝はうなされ苦しみながら、重大なお告げであると判断している。

後白河法皇/Wikipediaより引用

あれは夢の内容を見て解析する、夢占いとは異なる、もっと生々しいもの、いわば【生き霊】の類とみなせます。

平安時代の【生霊】として有名なのが、『源氏物語』の六条御息所でしょう。

光源氏に愛されながら、彼が心変わりすると、生霊となって光源氏が愛する女性たちを苦しめる。

誰も彼もがこうした生霊となるわけでありません。

・無念、恨み、嫉妬……そうした「悪念」が送り手にある

・そして受け手がそれを察知していると具現化して苦しめられる

そんな解釈がなされてきたものといえます。

後白河法皇は、平家に苦しめられている不満がある。

源頼朝は、いまだに父の仇討ちができていないという無念の思いがある。

両者の負の感情が結びつき、何らかの形を為して、ああしたものが見える、という設定でしょう。

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用

そして文覚は、そうしたマイナスの感情を煽りながら登場してきます。

初登場時、文覚は骸骨を持ち歩いて演説をしておりました。

このままでは平家のせいで飢饉が起こり、人が死ぬ!

と、周囲を癒し安心させるどころか、不安をばら撒いていました。

頼朝に対しても、そのへんで拾った髑髏を父親のものだと焚き付け、売りつけようとしていたと明かされます。

このように、人間のマイナス感情を刺激し、ひいては社会不安を煽動させるようなやり方は邪悪そのもの。

まさしく日本の黒魔術といったところでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!