1189年6月15日(文治5年閏4月30日)は源義経の命日です。

ご存知、兄の源頼朝に追われ、奥州の地で亡くなるわけですが、そもそも頼朝はなぜ大事な血縁者を排除しなければならなかったのか?

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも大きなテーマであり、その理由の一つとして劇中の梶原景時は「両雄並び立たず」という趣旨の発言をしていました。

性格の違う天才二人は、立場を分かち合えない――。

そう言われれば、思わず頷いてしまいそうになりますが、史実からすると、どうもそれだけが答えとも思えません。

大きな要因として考えられるのが【壇ノ浦の戦い】で義経が安徳天皇を入水まで追い込んでしまったこと。

安徳天皇/wikipediaより引用

直接手を下したわけじゃないにせよ、幼い天皇を死まで追い込んだのは、頼朝にとっては由々しき事態でありました。

なぜなら批判の対象が頼朝にも及び、同時にそこには「怨霊」という、当時最大級で恐れられた恐怖も伴ったのです。

オカルトと切り捨ててしまうなかれ。

頼朝と義経の兄弟トラブル、その理解の助けとなる当時の「怨霊」の存在を振り返ってみましょう。

怨霊の時代

新築の家を建てるとき、あるいはアパートの部屋を借りるとき。

価格が相場よりガクン!と安い場合、皆さまはこんなことを気にされたことはないでしょうか?

「心霊現象が起きたりしないよね……」

そんなバカなとは思いつつ、もしも近隣にかつての「処刑場」や「合戦場」があったとすれば、途端に笑い飛ばせなくなるのが人情。

ゆえに今でも事故物件という概念があり、地鎮祭も開催されるわけで、ましてや八百年前ともなれば俄然重要性を帯びてきます。

『鎌倉殿の13人』の舞台である平安末期から鎌倉時代は、怨霊を大いに気にした時代です。

日本史上に残る怨霊全盛期とすら言えるレベルでした。

では、人はいつから怨霊を恐れるようになったか?

実は「これだ!」という起点はハッキリしていません。

人が生きていく上で、何かを恐れることは自然な感情であり、有史以前からその心はあったでしょう。

では有史以降、怨霊に対して強い拒絶が生じるのはいつ頃からか?

あくまで人の感覚となり科学からは離れてしまいますが、奈良時代に大きくなり始め、平安時代で頂点を迎えたと考えられます。

平安時代に書かれた物語には、怨霊とそれを恐れる人間の様が数多く描かれているのです。

平安京/wikipediaより引用

当時、まことしやかに語られた祟りや穢れは、現代においては差別につながる迷信と言えます。

特に、血の穢れと女性の生理現象や出産を結びつけるものは、性差別の根源の一つとされ、今でも女性が特定の山や相撲の土俵に登れない――。

そんな弊害も指摘されるところです(以下はそのまとめ記事となります)。

-

大相撲で土俵の女人禁制は歴史的に奇妙だ~協会に求められる改革とは

続きを見る

しかし、この思考は平安時代においては、暴力を抑制するという利点もありました。

憎たらしい誰かがいても、直接殺して血が流れたら穢れてしまう。

そんな発想があるため、権力者層の貴族はそこまで気軽に殺人はできなかったものです。

菅原道真や平将門など

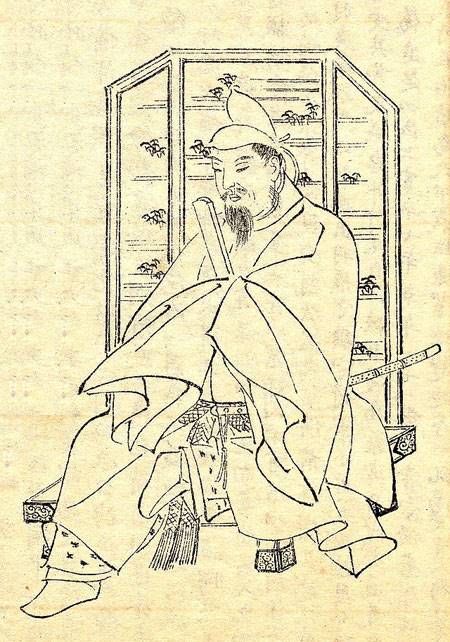

こうした平安時代の怨霊代表格といえる人物が菅原道真です。

菅原道真像(菊池容斎)/wikipediaより引用

彼の不遇や不運を思えば、怨霊化もやむを得ない。

そう思った人々の受け止め方があればこそ、あれほど祟りが恐れられた。

やがて菅原道真は、怨霊化を経て、学問の神様として崇められます。道真を酷い目にあわせた側の罪悪感がそんな現象を呼び起こしたのです。

少し鎌倉時代に近づいて、平将門も同様でしょう。

斬首されたあと、首が飛んでいったとかなんとか……現在でも首塚に関する祟りは、怪談の定番中の定番といえます。

周囲のビルと共に新しく建て直された現在の将門塚

しかし、同時にちょっと気になりません?

悲劇的な終わりを迎えたのは何も彼らだけじゃない。

他に、もっと悲惨な末路を辿った者は、怨霊になっていないのか?

下手をすれば世の中怨霊だらけではないか?

そう、『鎌倉時代の13人』で描かれる平安末期から鎌倉時代とは、怨霊という観念から見ると画期的な時代。

戦乱による怨霊候補乱立の到来でした。

鎌倉:怨霊対策を一から考えた都

源頼朝は信心深い人物として知られています。

人の命を奪う――そんな弓馬の道を極める武士であるからには慰霊が必須。

そんな頼朝が兵を挙げ、ついに鎌倉入りを果たしたとき、ほぼ一から都市を作ることができたため、当然ながら怨霊対策に取り組みます。

『鎌倉殿の13人』では、都市計画について弟の阿野全成に助言を仰いでいました。

阿野全成/wikipediaより引用

仏僧として知識のある全成。

彼が劇中で行う風水対策はユーモラスに描かれていますが、当時は極めて真面目な心持ちで取り組んでいました。

その痕跡は、鶴岡八幡宮はじめ、現在も見ることができます。

鎌倉は、現在も寺社仏閣が多い街です。

それは怨霊対策や罪悪感の現れとも言えるでしょう。

どういうことか?

史実でも劇中でも、頼朝は大庭景親、伊東祐親、上総広常、木曽義高ら、大勢の命を奪いました。

ドラマを見ている側としては『一体この人は何様のつもりか』と言いたくなるほど。

そんな心情は、当時の人々にとっても同じであり、頼朝としても「せめて慰霊だけはしているぞ――」と周囲に証明・アピールする必要性がありました。

要は、彼にも罪悪感はあったわけで。

上総広常の願文をみて後悔したとか。

大庭景親、伊東祐親、木曽義高は供養を行ったとか。

そんな記録が残されています。

上総広常/wikipediaより引用

永福寺には、源義経と藤原泰衡を供養する慰霊碑もあります。

弟を殺したことについて、頼朝は罪の意識がなかったわけではありません。いや、むしろ恐れていた。

『吾妻鏡』には、当時こんな噂があったと記されています。

木曽義高、義経、泰衡の怨霊たちが集って鎌倉を目指している

おそらく冗談で済まされる話ではなかったのでしょう。

『鎌倉殿の13人』で義高を演じた市川染五郎さんは幽霊役でも再登場したいとコメントしておりましたが、できなくはない設定と言えます。

※続きは【次のページへ】をclick!