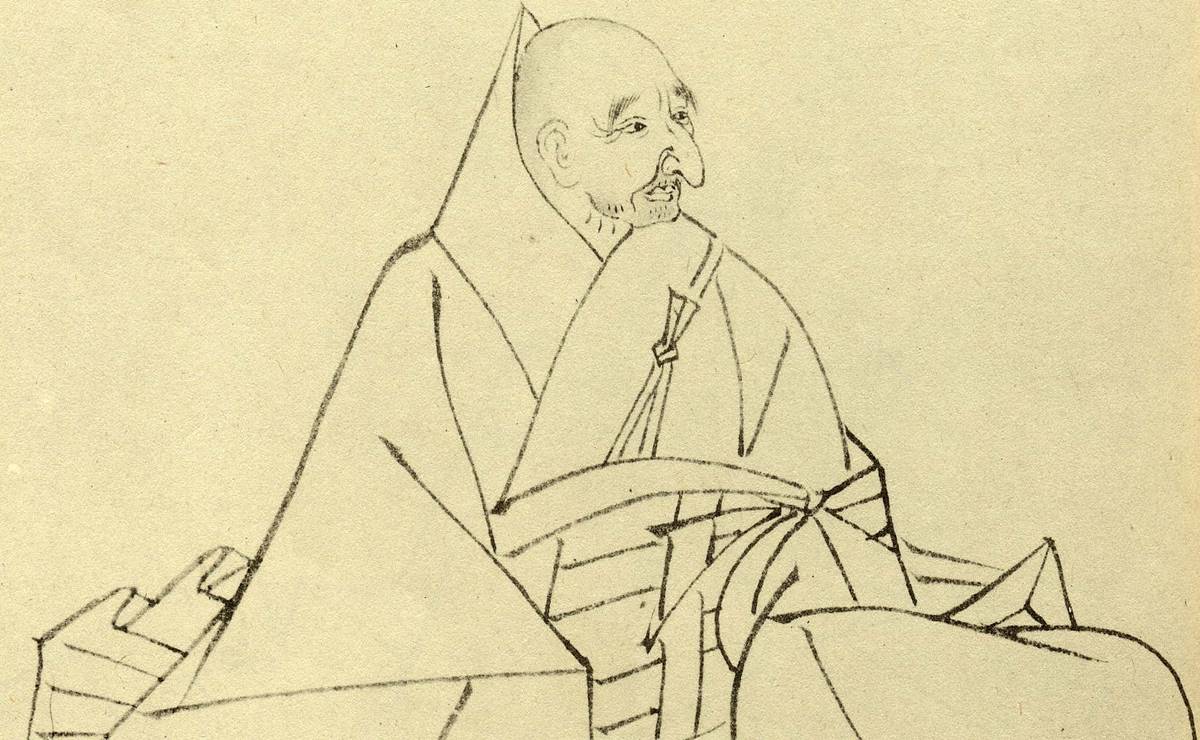

嘉禄元年(1225年)9月25日は鎌倉時代の高僧にして『愚管抄』の著者でもある慈円が亡くなった日です。

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では山寺宏一さんが演じていましたが、いざドラマでその姿を見たとき、いささか戸惑いませんでしたか?

大人しい僧侶かと思っていたら、後鳥羽上皇とは親しげにしていてコミュ力が高く。

どちらかというと貴族の政治家に近い。

では実際はどんな存在だったのか?

端的に答えだけ申し上げますと、慈円は有力貴族の生まれから比叡山で出世した僧侶であり、京都の政治にも通じた人物です。

史書である『愚管抄』を残したのも、自身や後鳥羽院に必要だと思ったからこそ。

北条氏のために書かれた『吾妻鏡』とは一味違うのも当然であり、それゆえ当時を知る重要な一冊になっています。

そんな慈円は、史実でどんな人物だったのか?

生涯を振り返ってみましょう。

苦しむ民に墨染の袖を覆いかけよう

慈円とは一体どんな人物なのか?

その一端を示すものとして、百人一首にも採用された「前大僧正慈円」の和歌があります。

和歌は当時の政治とも密接に関わりがありますので、苦手意識を取っ払って一読お願いしたいのですが……。

おほけなく うき世の民に おほふかな わが立つ杣(そま)に 墨染の袖

【意訳】身のほど知らずと言われるかもしれないが、この苦しく悲しみに満ちた世の人々の上に、比叡山に出家したわが墨染の袖を被いかけよう

この歌を初めて子供向けの本で読んだとき、私は「山奥の粗末な小屋で民を思う、寂しげな老僧の姿」を想像しました。

しかし実際は、全くそうではありませんでした。

「前大僧正慈円」という呼び方からして庶民とは別格です。

比叡山という日本有数の寺院で大僧正にまで上り詰め、かつその座を退いてからも敬意を払われる、そんな高い身分だったのです。

慈円が敬慕し、百人一首では、ただの「西行法師」として採用された西行とは違います。

歌の中にある「墨染の袖で民を被う」というのが「仏の教えで民を救う」ようにも思えますが、果たしてそれが正解なのか。

というのも当時の比叡山は巨大な政治権力を有しており、実際に行使もできました。

そもそも慈円は摂関家の出身であり、兄の九条兼実は朝廷でも上位にいる実力者。

程なくして兄は失脚しますが、慈円は後鳥羽院に寵愛されました。

朝廷での最高権力者です。

つまり慈円にも政治力があり、この「民を救う」という言葉も、仏ではなく政治権力によって救う意味合いがないとは言い切れません。

もうひとつ。

「わが立つ杣(そま)」という箇所は「比叡山に出家した」と解釈されますが、「杣」とはただの森ではなく、当時は権力が有する山林を指す。

摂関家出身のエリートとして、比叡山に君臨し、世直しをしてやるぞ――そんなエネルギッシュな和歌だったとも読み取れる。

野心すら感じさせる一首でした。

兄・兼実と弟・慈円

慈円は、前述の通り有力貴族・九条兼実の同母弟です。

実家は、公家の頂点に立つ藤原摂関家――ではありますが、その勢力を抑える【院政】の躍進により、もはや藤原道長時代ほどの勢力はありません。

※以下は九条兼実と藤原道長の関連記事となります

-

九条兼実は道長の子孫で鎌倉時代でもエリート貴族だが~平家や後白河や源氏に翻弄され

続きを見る

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

久寿2年(1155年)4月15日 、慈円は藤原忠通を父として生まれました。

兄の兼実と同じ母・加賀は女房であり、さほど身分は高くはなく、同年代の人物としては北条政子、源義経、木曽義仲、鴨長明らがおります。

特に北条政子とは生没年も近く、彼らが生まれて間も無いときに【保元の乱】が勃発。

-

保元の乱をスッキリ解説!平安時代の関ヶ原の戦いとして対立関係を把握すべし

続きを見る

これが慈円にとっては恐ろしい争乱でした。

祖父と父である忠実と忠通が対立し、叔父の藤原頼長が矢を受けて亡くなったのです。

慈円はこの乱の直後に生母も失い、長寛2年(1164年)、10歳で父を失うと、翌年、覚快法親王のもとに入り、名を道快とします(本稿は「慈円」で統一)。

両親を失って仏門に入る――。

というと、ひどく悲しく不幸な印象を受けるかもしれません。

確かに個人としては不幸ですが、当時、皇族や摂関家の子弟が仏門に入るのはよくあることで、慈円が弟子入りした覚快法親王も鳥羽院の第七皇子です。

慈円は僧侶として、平家一門の台頭、源平合戦、そして鎌倉の動乱を見聞きすることになりました。

※続きは【次のページへ】をclick!