1337年1月23日(建武三年12月21日)は南北朝時代が始まった日です。

いったい何を持ってして始まったのか?

後醍醐天皇が【三種の神器】と共に吉野へ移り、京都から見て「南の朝廷=南朝」を立ち上げた――というのは確かにその通りですが、朝廷が真っ二つに割れていたのは何もこのときからではありません。

実は鎌倉時代からずっと。

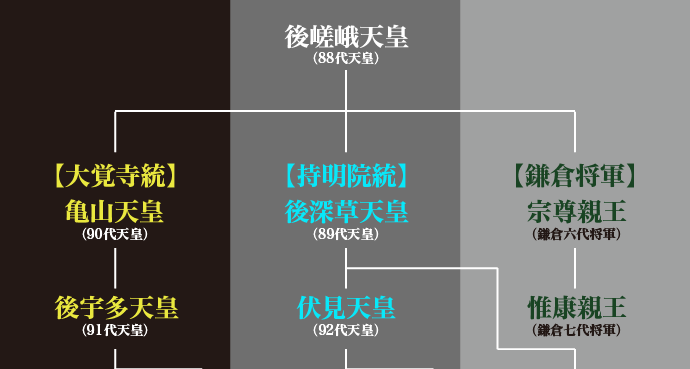

後嵯峨天皇の子である後深草天皇(兄)と亀山天皇(弟)が、互いに自分の正統性を主張し、交互に天皇を即位させる「両統迭立」という状態が長らく続いていたのです。

つまりは

両統迭立

↓

南北朝時代

という図式。

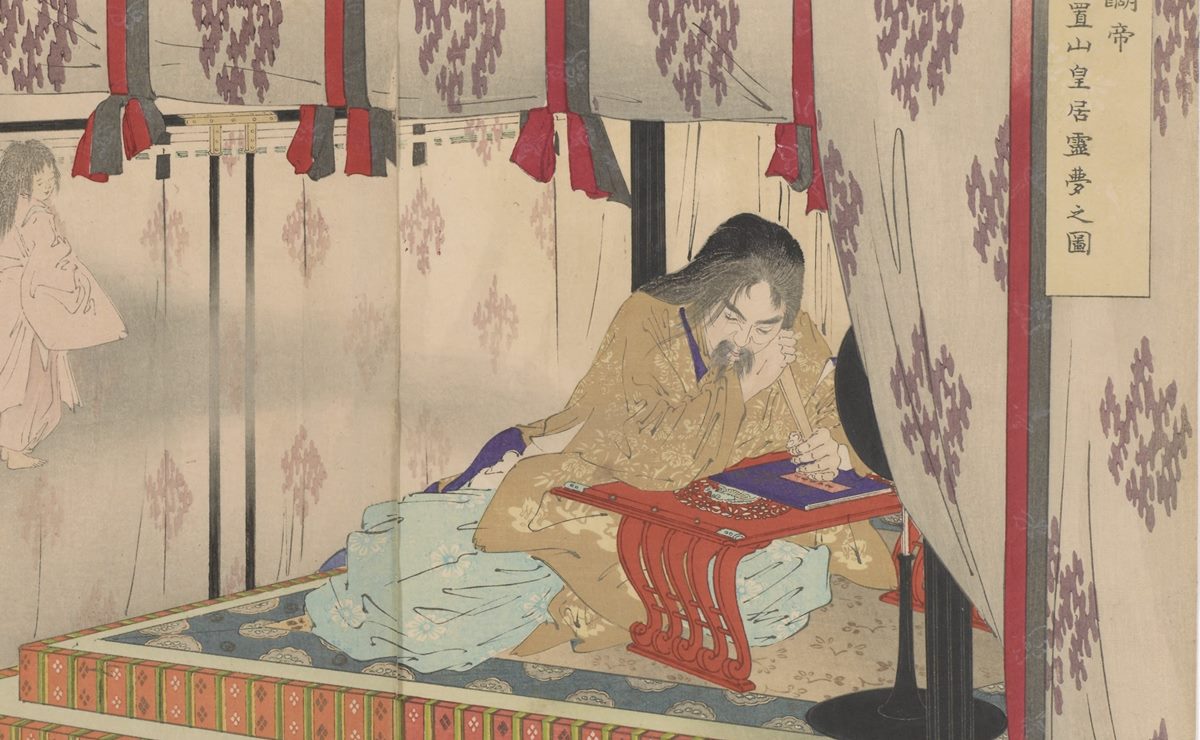

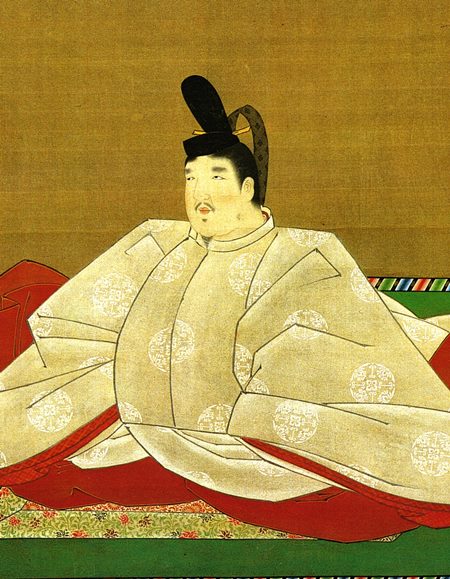

後醍醐天皇/wikipediaより引用

では、なぜそんな状態に陥ってしまったのか? 誰がどうやって終わらせたか? その流れを振り返ってみましょう。

🛕 中世日本|源平・鎌倉・室町時代における武家政権や文化を解説

後嵯峨天皇がきちんと指名しておけば

両統迭立とは「皇室の系統が2つに分かれ、交互に天皇を出していた時期」のことです。

なんで、そんなややこしいことになってしまったのか。

理由は、大きく分けて3つありました。

①後嵯峨天皇(上皇)が、後継者をちゃんと指名しないまま崩御した

②当初は「持明院統と大覚寺統が交代で天皇を出しましょう」という話になったのに、途中で「そんなのヤダ!」(超訳)と言い出す天皇が何人かいた

③仲裁に入っていた鎌倉幕府が滅び、同じく仲裁すべき室町幕府で内輪モメどころか北朝と南朝を自分の都合で使い分けるような動きをし始めた

いろんな人がワガママ言いすぎじゃないか、とツッコミたくなりますかね?

もう少し細かく成り行きを見ていきますね。

後嵯峨天皇/wikipediaより引用

残された後深草上皇と亀山天皇

大本の原因は鎌倉時代中期のことです。

後嵯峨天皇(在位:1242~1246年)が実権を握り続ける(治天の君であり続ける)ため、短期間に自分の息子である皇子を次々に譲位・即位させ、院政を取り続けたことにありました。

では、治天の君とは?

天皇の経験者であり実質的な朝廷のトップを務める人のことです。

時代によって天皇だったり、上皇や法皇だったり。

この仕組みは平安時代後半の院政期に定着しており、例えば上皇ですと、

①自分の息子が幼いうちに即位させて天皇とする

②その天皇が若いうちに弟に譲位させる

③父親である自分が治天の君を続ける

という、長期的な権力運用も可能となるわけですね。

治天の君が天寿を全うする間際になると、それまでの間に上皇となった人の中から次の治天の君を指名し、皇統は新たな治天の君の直系へ継がれていきます。

この仕組みを知っていながら、生前に次の【治天の君】を指名しなかったのが後嵯峨上皇だったのです。

後嵯峨上皇はかつて天皇に即位する際、幕府の意見が重んじられたため、

「私が遺言で次の治天の君を指名しても、幕府が『イヤだ』と言えばひっくり返される。だったら言い残さなくてもいいよね?」

と思っていたようです。

そこで残された

・後深草上皇(長男・兄)

・亀山天皇(次男・弟)

のどちらで政治を主導するか、揉めに揉めました。

亀山天皇/wikipediaより引用

あまり話題になりませんが、皇室でもどちらが継ぐかで遺産相続(この場合は主に荘園の相続)に繋がるため、権力だけでなくお財布の問題でもあります。

生きるためですから、そりゃあ双方とも必死ですよね。

結論も出ず、このままでは埒が明かないので、朝廷は鎌倉幕府へ問い合わせることにしました。

「治天の君が決まらないので、幕府の意見を聞かせてほしい」

元寇の後始末やら内輪もめやらで忙しい鎌倉幕府はどうしたか?

武家社会には「故人の妻や母の意見を尊重する」という習慣が根付いていました。

有名どころでいえば、池禅尼や北条政子でしょう。

◆平治の乱後、平清盛が継母である池禅尼の意見を聞いて、源頼朝を死刑ではなく伊豆へ流罪とした

◆源実朝の死後、北条政子が鎌倉幕府を実質的に采配した

他にも女性が地頭職を務めた例もあります。

意外と女性の権利は認められていたんですね。

そこで幕府は、後嵯峨上皇の未亡人かつ後深草上皇と亀山天皇の生母である大宮院(西園寺姞子)に尋ねることとしました。

「次の天皇について、後嵯峨上皇がどうお考えだったか、何かご存じありませんか?」

大宮院はこう答えました。

持明院統と大覚寺統

「亀山天皇の親政が故院のご遺志です」

本当にそう話していたんなら、最初からスンナリ決められたのでは?

そんな風にも思ってしまいますが、兎にも角にも幕府としては「では、そのように」と朝廷に提出するしかありません。

結果、亀山天皇が新たな治天の君になりました。

トップに立った亀山天皇は、自分の皇子である後宇多天皇に位を譲って院政を開始し、これにて一件落着し――ません。

兄の後深草上皇は納得がいかない。

なんせ本人に何か不手際があったわけでもないし、重い病気にかかったわけでもなく、有無を言わさず決められ、不満が強まるのも自然なこと。

「上皇」の尊号を突っぱねて出家しようとするほどです。

鎌倉幕府のほうでもイヤな予感はしていたようで、関東申次(幕府との折衝役)である西園寺実兼と相談し、後深草・亀山両上皇の対立を避けるための方法を模索しました。

後深草天皇/wikipediaより引用

例えば、後深草上皇の皇子(後の伏見天皇)を亀山上皇の猶子として、後宇多天皇の皇太子に立てています。

「伏見天皇が、従兄弟である後宇多天皇の次に即位する」ということですね。

この辺から互いの血縁関係よりも【持明院統】と【大覚寺統】を意識したほうがよいかもしれません。

兄・後深草天皇の系統が【持明院統】

弟・亀山天皇の系統が【大覚寺統】

なぜ、それぞれの名前ではないのか?

というと、

持明院統→後深草天皇が譲位後に住んでいたお寺の名前

大覚寺統→亀山天皇の子・後宇多天皇と縁の深いお寺の名前

という理由からです。

ちなみに鎌倉幕府の六代将軍に就任する宗尊親王(むねたかしんのう)は、後深草天皇と亀山天皇の異母兄だったりします。

宗尊親王は母親の身分が低く、最初から皇位継承の可能性がありません。

そのため息子である惟康親王も七代将軍となり、持明院統vs大覚寺統の争いに巻き込まれずに済んでいます。

どこの国でも「君主になれれば万々歳」と思いがちですけれども、一歩引いた位置になることで助かるという例もあるんですね。

後継者争いを繰り広げていた後深草天皇と亀山天皇は同母兄弟だというのがもう、なんというか……。

元寇が起きて幕府もドタバタしているうちに

話を朝廷に戻しまして。

このタイミングで元寇が起き、しばらくは朝廷も幕府も皇位継承問題どころではなくなります。

そして弘安の役が終わって数年後の弘安十年(1287年)、西園寺実兼の申し出で再び問題が表面化してしまいます。

「そろそろ代替わりをしてもいいのでは?次の治天の君は、新しい天皇のお父上である後深草上皇でいいですよね」

実権を持ち続けたい亀山上皇は、息子である後宇多天皇の譲位に反対します。

後宇多天皇/wikipediaより引用

しかし、結局は伏見天皇が即位して後深草上皇の院政開始。

後深草・亀山上皇兄弟の間で、実権が入れ替わったわけですね。

こうなると、また「次の皇太子をどうするか」という話になります。

候補はもちろん、後宇多上皇の皇子と、伏見天皇の皇子です。

意見は真っ二つに割れ、既に

「後深草上皇と亀山上皇の皇子を交代交代に」

という流れも考慮されつつありましたが、原則としては「親子間での皇位継承が望ましい」というのも事実。

また、この少し前に「亀山上皇の院宣をもらって幕府に謀反しようとした者がいた」という事件があり、これが幕府の心証を損ねました。

亀山上皇は無実だったのですが、幕府は

「咎めない代わりに、次の皇太子は持明院統の方にしますね」

と言わんばかりの対応をします。

また、西園寺実兼が自分の娘を伏見天皇の中宮にしていたこともあって、伏見天皇の皇子(後の後伏見天皇)を皇太子に強く推していました。

これも、持明院統から皇太子を選ぶ一因になったでしょう。

さらに、幕府の指名で伏見天皇の異母弟・久明親王が八代将軍となり、持明院統が東西のトップに立ちました。

形勢逆転をくらった亀山上皇は憤慨し、出家しています。

追い詰められたときにやることが兄弟でよく似てますね。全然ほっこりできない状況ですが。

伏見天皇の暗殺を企む事件を機に両者の仲は……

こうして皇統は持明院統で落ち着いたかに見えました。

しかし、そこで事件が勃発。

「武士の浅原為頼らが内裏に乱入し、伏見天皇の暗殺を企む」というトンデモナイ事態となったのです。

持明院統は当然、大覚寺統とその代表者である亀山上皇を疑いました。

亀山上皇は無関係であることを主張しますが、これをキッカケに両統の感情は悪化し続けることになります。

また、この頃は治天の君が後深草上皇から伏見天皇になっていました。

これに伴って、朝廷での立ち位置も変わってきます。

具体的には、西園寺実兼の立場がやや弱まり、京極為兼という人が台頭していました。

当然、実兼と為兼は対立するわけですが、ここで実兼が持明院統を離れ、大覚寺統に接近するという鮮やかな鞍替えをやってのけます。

おそらく当時の誰もが「はぁああああ!!!!」となったでしょうね。

そして実兼は大覚寺統として動き始めます。

後宇多上皇の皇子を皇太子にし、そのまま後二条天皇として即位。

こうなると次の皇太子を持明院統・大覚寺統どちらから出すかでまた揉めるわけで……。

要は「新しい天皇が即位するたびに、次の皇太子(その次の天皇)の座をお互いに争う」ということです。

藤原道長みたいに「娘を入内させて孫の皇子を即位させ、その後見として実権を握る」みたいな感じだったら、割とわかりやすいんですけどねぇ。

幕府はあらためて両統迭立を支持することに

とにかく優先的なポジションを取りたい持明院統と大覚寺統。

その両方から「私達に味方してください!!」という要求が幕府に届きます。

しかし、どちらかだけに肩入れすると、後々に悪影響を及ぼす可能性が高くなるのは明白でしょう。

そこで、幕府はこう返事します。

ここは以前決めた通り、両方の系統で交互に皇位につきましょう

(=両統迭立を続けましょう)

この時の天皇は大覚寺統なので、皇太子は持明院統から出しましょう、というわけです。

幕府を頼ってこういわれたわけですから、両統ともそれ以上はゴネられません。

そこで伏見上皇の皇子(後の花園天皇)が皇太子になりました。

花園天皇/wikipediaより引用

延慶元年(1308年)には後二条天皇が急死したため、花園天皇として即位しています。

このときも幕府は改めて両統迭立を支持しています。

持明院統の天皇が即位したので、次は大覚寺統から皇太子を立てましょう、というわけです。

順番でいえば、ここは後二条天皇の皇子である邦良親王が皇太子になるべきところですが……邦良親王がまだ幼かったために、中継ぎとして後二条天皇の異母弟が立つことになりました。

これが後の後醍醐天皇です。

「文保の御和談」で余計に揉める

後醍醐天皇が即位した段階で、両統迭立問題が発生してから30年近くが経過していました。

この頃には元寇の後始末や、御家人vs御内人(みうちびと・北条本家の家臣)の対立などで、幕府でも厄介事が山積。

そのためか、花園天皇が即位して9年目に入り、大覚寺統から

「そろそろ代替わりしてもいいよね?」

という話が出たとき、鎌倉幕府は素っ気ない返事に留めます。

「今度からは幕府は介入しませんので、持明院統と大覚寺統の話し合いで継承順を決めてください」

持明院統と大覚寺統から交互に皇太子→天皇→治天の君を出す、という体制が半ば確定していたので、これ以上の問題は起きないと思ったのでしょうか。

愛想が尽きたとかそんなまさか。

そこで、持明院統と大覚寺統の間で「文保の御和談」と呼ばれる話し合いの場が設けられたのですが……これが残念なことに、和談どころか破談になってしまいました。

そして再び西園寺実兼が幕府に工作を行い、

西園寺実兼/wikipediaより引用

後醍醐天皇の即位と、同じ大覚寺統から皇太子を立てることが決まります。

これと討幕のアレコレが絡んでさらにややこしくなるのですが、今回は倒幕に関する点はざっくりカットして進めさせていただきます。

後醍醐天皇が始めた政治でさらに混乱

大覚寺統である後醍醐天皇は「鎌倉幕府の両統迭立を保つ姿勢が、天皇への権力集中の妨げになる」と考えていました。

それを解消すべく討幕を計画します。

しかし、そのたびに発覚してしまい、一時は後醍醐天皇自身が隠岐に流されるほど。

すると後醍醐天皇の息子のひとり・護良親王が倒幕の令旨を出し、これに応じる武士が増えていきます。

護良親王/wikipediaより引用

また、それ以外にも元寇の恩賞不足・御内人と御家人の対立などによって北条氏に愛想をつかした武士たちが、倒幕側につきはじめました。

その中にいたのが、源氏の名門として知られる足利高氏(のちの尊氏)や、その同族である新田義貞など。

楠木正成もこのうちの一人ですが、彼の場合はもとの出自や立場がまだ不明なため、足利・新田軍とはまた違った理由があったと思われます。

護良親王の令旨が一番の理由かもしれませんね。

そして後醍醐天皇が隠岐の脱出に成功してまもなく、高氏・義貞らによって鎌倉幕府は倒れました。

これで両統迭立を気にしなくて良くなった後醍醐天皇はホックホクで【建武の新政】と呼ばれる天皇主権の政治体制を始めます。

後醍醐天皇図/Wikipediaより引用

しかし、です。

これがあまりにも天皇に集権させようとして業務の停滞を招き、逆にあらゆる方面に反感を買って崩壊してしまいます。

身内であるはずの貴族からもディスられるほどです。

こうした新体制の不安定さを見て、北条氏の残党も全国各地で反乱を起こしました。

中でも有名なのが【中先代の乱】を起こした北条時行ですね。

中先代の乱が起きた当時の鎌倉は、足利尊氏の実弟・足利直義によって統治されていました。

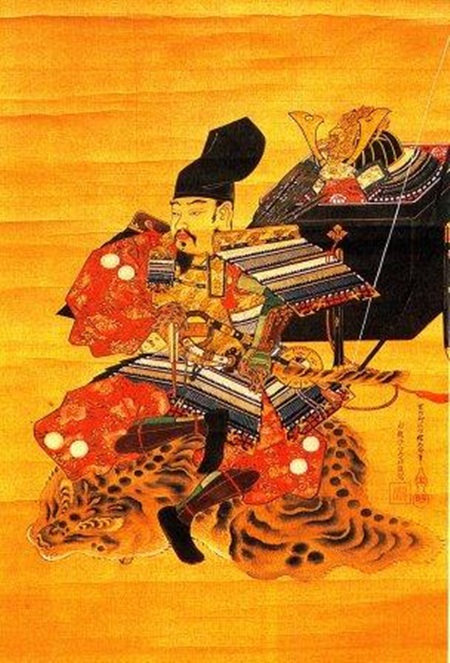

広島県尾道市の浄土寺に伝わる足利尊氏肖像画/wikipediaより引用

直義の能力は不可欠だと考えていた尊氏は、後醍醐天皇への許可を待たずに関東へ急行。

中先代の乱を実力で収め、味方した武士へ独断で恩賞を与えて、彼らからの信望をさらに高めました。

前九年の役からのならいとして、武士は褒賞をくれる者へ心の底から臣従します。そしてそれは朝廷の方針よりも優先されます。

尊氏もそれを理解していたからこそ、独断で動き、気前良く土地や官職をバラまいたものと思われます。

デキるときの尊氏は本当にカッコイイんですよね……デキるときは。

新田や楠木は後醍醐天皇を支持していたが

後醍醐天皇は武士のこの性質を全く理解できていませんでした。

新田義貞や楠木正成が自分にずっと従っていたので、尊氏と彼に従う武士たちのほうが異常だと思っていたのかもしれません。

新田義貞公肖像/wikipediaより引用

この後、義貞や正成、そして奥州将軍府の北畠顕家などによって尊氏は一時九州へ追いやられます。

ここで後醍醐天皇と側近たちは安心してしまい、後に自らの首を絞めることになります。

一方その頃、持明院統の面々は大覚寺統の後醍醐天皇が人材を集めている様を苦々しく思っていました。

ここで、尊氏と持明院統の利害が一致します。

天皇と敵対した尊氏方は「朝敵」。

しかし、上皇から許されれば朝敵ではなくなるどころか、それを討つ権利を手に入れられます。持明院統には先代の天皇である光厳上皇がいましたから、院宣を出せるのです。

「天皇vs上皇」と見ると、ここも保元の乱と似たような構図ですね。

こうして尊氏は院宣を受けて「上皇の軍」となり、後醍醐天皇方の軍を討つ大義名分を得られました。

以下のように一気に有利な展開を呼び寄せるのです。

・湊川の地で新田軍&楠木軍と足利軍が激突し、正成は自害

・逃げ延びた義貞によって敗戦の知らせが届いた京は大混乱に陥り、後醍醐天皇は撤退

・入れ替わりに京へ入った尊氏は持明院統を支持し、光明天皇を擁立

ついには尊氏が光明天皇から征夷大将軍の宣下を受けて、室町幕府を開くことになりました。

そして南北朝時代が始まった

足利尊氏の動きに対し、後醍醐天皇も黙っていません。

後醍醐天皇は京を脱出して吉野に逃げ延び、「自分こそが正当な天皇だ」として、南朝を開きます。

それが1337年1月23日(建武三年12月21日)のことで、ここから【南北朝時代】となるわけですね。

どうせ京都から逃げているのですから、いっそのこと戦力的に一番アテになりそうな北畠顕家のもとまで行ってしまえばいいものを……とツッコミたくなってきます。

当時の価値観では致し方ないんですけどね。

その北畠顕家はというと、上方における動きに応じて再び西上してきていました。

北畠顕家/wikipediaより引用

しかし顕家は摂津で高師直に敗れ、体制の改善は難しいと考えて後醍醐天皇へ上奏文を出しましたが、それから数日後に石津の地で討死。

後醍醐天皇は義貞に自分の息子である尊良親王(たかよししんのう)を預けてわざわざ北陸に行かせ、手元の兵力を自ら減らすという下手を打ってしまいます。

親王たちを遠ざけることで、最悪の場合でも自分の血筋を残すという意図もあったかもしれません……。

しかし、これは真逆に働きます。

尊氏方の高師泰らが北陸を攻め、尊良親王を自害させると、新田軍においても義貞の長男・新田義顕(よしあき)を失うという被害が出ました。

義貞はいったん逃れたものの、間もなく藤島で討ち死に。

短期間に南朝の将兵はガンガン減ってしまうのです。

さらには中核である後醍醐天皇も暦応二年=延元四年(1339年)に崩御してしまい、南朝の大義名分が薄れ始めます。

後醍醐天皇が息子・義良親王に京都奪還を厳命していたため、義良親王改め後村上天皇は忠実にこの遺言を守り続けます。

後村上天皇/wikipediaより引用

親子愛としては麗しい話ですが、周囲にとっては……。

これにより、南朝に従う武士はもちろんのこと、足利方を敵視する武士も南朝方として動き続けました。

室町幕府でも盛大な兄弟ゲンカが勃発

鎌倉幕府の滅亡が1333年、後醍醐天皇の崩御が1339年。

たった6年の間に、登場→退場した人々は

・楠木正成

・北畠顕家

・新田義貞

・後醍醐天皇

と、南朝方ばかりです。

かといって北朝&室町幕府が順風満帆か?というと、ここで【観応の擾乱】が起きてしまうのですから、ややこしいにもほどがある。

足利尊氏と足利直義が、ド派手な兄弟ゲンカを始めてしまうのです。

キッカケは、政務担当&副将軍状態だった尊氏の弟・直義と、室町幕府のナンバー2だった高師直(こうのもろなお)の対立がそもそもの始まり。

二人は同じくらいの権力を持っていたものの、価値観が違いすぎてそれぞれの派閥が生まれてしまい、直義が師直を暗殺しかけるやら、師直が逆襲するやらで混乱を極めました。

今度は新田や楠木の息子たちが大活躍

敵の混乱に乗じるのは兵法の基本。

ということで、北朝が観応の擾乱で揺れている隙を狙って、南朝方が勢いをつけはじめます。

具体的には、楠木正成の息子・楠木正儀らが京都へ進み、後醍醐天皇の皇子・宗良親王を奉じる新田義貞の息子たち義興・義宗と北条時行が鎌倉を攻撃しました。

北朝方は京都・鎌倉を奪回しますが、再び南朝方が京都を襲撃し、【光厳・光明・崇光の三上皇】と【三種の神器】を奪って吉野へ帰還。

北朝に大打撃を与えると、さらなるショックなことが起きます。

足利直義の養子・足利直冬が南朝に寝返り、中国・九州で勢力を拡大し始めるのです。

しかも、これを解決しきれぬまま足利尊氏は病死してしまい、息子の二代将軍・足利義詮に任せる……というカオスっぷりです。

足利義詮/wikipediaより引用

こんな調子ですから、スンナリ北朝側の勝ちとはなりません。

室町時代が始まっても、まだまだ南北朝問題が続くんですね。

二代将軍・義詮は将軍の権威を高めつつ、南北朝の問題を解決するため、南朝方の掃討戦を計画・実行するしかありません。

関東に目を向ければ、国人たちが関東執事・畠山国清の罷免を求めて蜂起。

これに対し、鎌倉公方(室町幕府の関東・東北統治機関のトップ)である足利基氏が要求に応じ、畠山国清を追放して、旧直義派の上杉憲顕を後任に命じます。

北の仲間割れで南もキッパリ戦をやめられず

京都では、以前から強引な面があった細川清氏が義詮に追放され、新たに斯波義将が幕府のナンバー2である執事の座に就きました。

室町幕府における「執事」とは、本来ナンバー2のことです。

が、これ以降は将軍の代理という感が強くなり、斯波義将自ら「管領」と名乗るようになります。

さすがに双方落ち着き始めたのが、貞治二年=正平十八(1362年)頃のこと。室町幕府と南朝の間で講和の動きが見え始めます。

南朝方の武将が何人か、室町幕府に帰順したことがきっかけでした。

「なんでもっと早くできなかった!」とツッコミたくなってきますが、後醍醐天皇薨去からここまでの動きを乱暴にまとめると

北朝:外の問題が片付いてないのに仲間割れして問題を量産する

南朝:後醍醐天皇の遺言を守る名目+北朝がgdgd過ぎて降伏する気にならないので戦をやめない(やめられない?)

みたいな感じです。

なお、これに終止符を打ったのが、室町幕府三代将軍・足利義満でした。

足利義満/wikipediaより引用

義満は積極果敢に力を誇示!

義満は幼い頃、摂津に泊まった際

「ここの景色が気に入ったから持って帰りたい^^」

というダイナミックなわがままを言って、家臣たちをいろんな意味で驚かせたような人ですから、ナイーブな逸話の多い祖父・尊氏や、その後始末に奔走し続けて若死にした父・義詮とは根本的に性格が違います。

祖父や父が武家出身の母から生まれているのに対し、義満の母が聖職者の娘だったから――というのは関係ありますかね。

尊氏や義詮が「戦が起きてから対処する」という対症療法的な動きをしていたのに対し、義満は「自分の力を誇示してから戦をする」という方法をとりました。

義満は正平二十二年=貞治六年(1367年)、わずか9歳で将軍職を就任。

もちろん、しばらくは周囲の重臣たちが実務を行っていました。

しかし、応安三年(1370年)からは延暦寺の取締権を与えられたり、朝廷の行事を再興させたり、北朝朝廷との結び付きを自ら強めていきます。

ほかにも寺院の建立や将軍御所の移転、将軍直属の常備軍・奉公衆の設置など、自分の周囲を固めました。

平たくいうと「世間的な地位を高めつつ、自分の身辺警護を固めて、ちょっとやそっとでは地位が揺れ動かないようにした」わけですね。

上記の通り、これまでの室町幕府内部では「誰かが何かにムカついて実力行使に出ました」というケースが多発していた。

まずはこれを防ぐため「いざとなったらすぐ叩き潰せる準備」をしたのです。

「いざとなったら俺が相手してやんよ!」

義満の示威行動もなかなかのもので。

東大寺・興福寺への参詣によって南朝に、富士山や厳島神社への視察によって東国・西国の武士にプレッシャーをかけています。

「いざとなったら俺がここまで来て相手してやんよ!」というわけです。

また、管領・斯波義将が禅宗寺院をえこひいきして、他の宗派や守護から反発を受けていたため、彼を罷免して細川頼之を後任にしています。

斯波義将/wikipediaより引用

頼之は十年ほど幕政を主導しましたが、他の大大名との確執により、【康暦の政変】によって領地である四国へ身を引きました。

入れ替わりに義将が中央に返り咲いています。

しかし、この頃には義満自身が政治を主導するようになっていたので、以前ほど義将が反感を買うことはなかったようです。

頼之が二年ほどで赦免されて京へ戻ってくると、今度は義将が領国の越前へ引っ込んでいます。

つまり、義満がその時々の状況を見て、他の大名が暴発しないように管領に就く人間を入れ替えていたことになりますね。

どこまで意図していたのかは不明ですし、小狡いといえば小狡いですけれども、それできちんと幕府をまとめていったのですから、いずれにせよ政治的能力は卓越しています。

【明徳の和約】で南北朝を合一させたが

義満はその後も手を緩めません。

明徳元年=元中七年(1390年)には、美濃・伊勢・尾張三ヵ国の守護である土岐氏を叩き、その翌年には山陰地方の大部分を領有していた山名氏の勢力を半減。

こうして名実ともに将軍の力を誇示することに成功し、いよいよ本丸である南朝との和平交渉に入ります。

【明徳の和約】で南北朝を合一させたのです。

ただし、こちらは「室町幕府と南朝の間で和約が成った」というもので、北朝の面々は蚊帳の外。

南朝の後亀山天皇から北朝の後小松天皇に神器を渡したものの、後小松天皇としては澱が残るような流れでした。

後小松天皇/Wikipediaより引用

例えば、和約では「今後の皇位は両統迭立とする」とされていましたが、合一後、後小松天皇は旧南朝方ではなく、自らの皇子である称光天皇を後継者にしています。

これには旧南朝方が猛反発。

称光天皇が皇子のないまま崩御したこともあって、応仁の乱あたりまで旧南朝方(後南朝)はゴネています。

応仁の乱のドタバタでほっぽり出されて断絶し、その後は歴史の中に埋もれてしまいましたが……にしても長っ!

こうして、始まったときもモヤモヤでしたが、スッキリしないまま南北朝時代は終わったことになっています。

乱暴に表現すると

「応仁の乱以降は戦国時代になったので、南北朝とか言ってるヒマない」

みたいな感じですかね。

🛕 中世日本|源平・鎌倉・室町時代における武家政権や文化を解説

あわせて読みたい関連記事

-

室町幕府の初代将軍・足利尊氏54年の生涯~ドタバタの連続だったカリスマの生き様

続きを見る

-

室町幕府最強の三代将軍・足利義満の生涯!剛柔使い分けた政治外交軍事が凄まじい

続きを見る

-

鎌倉幕府を倒した新田義貞の生涯~後醍醐天皇に翻弄されて迎えた悲運の最期

続きを見る

-

後醍醐天皇の何がどう悪かった?そしてドタバタの南北朝動乱始まる

続きを見る

-

お粗末過ぎた建武の新政「物狂いの沙汰=クレイジー」と公家からもディスられる

続きを見る

【参考】

森茂暁『後醍醐天皇 南北朝動乱を彩った覇王 (中公新書) 』(2000年2月 中央公論新社)

かみゆ歴史編集部『完全解説 南北朝の動乱』(2022年4月 カンゼン)

国史大辞典

世界大百科事典