1337年1月23日(建武三年12月21日)は南北朝時代が始まった日です。

いったい何を持ってして始まったのか?

後醍醐天皇が【三種の神器】と共に吉野へ移り、京都から見て「南の朝廷=南朝」を立ち上げた――というのは確かにその通りですが、朝廷が真っ二つに割れていたのは何もこのときからではありません。

実は鎌倉時代からずっと。

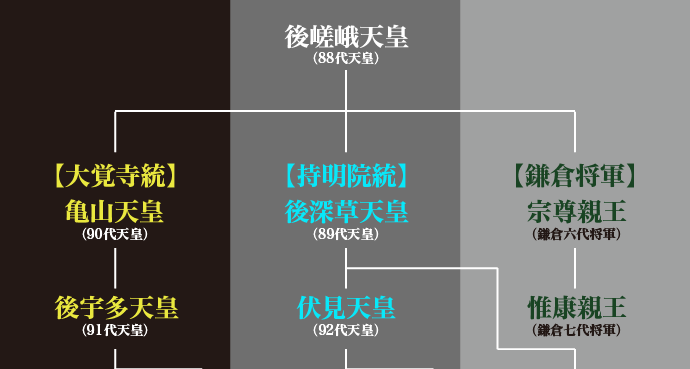

後嵯峨天皇の子である後深草天皇(兄)と亀山天皇(弟)が、互いに自分の正統性を主張し、交互に天皇を即位させる「両統迭立」という状態が長らく続いていたのです。

つまりは

両統迭立

↓

南北朝時代

という図式であり、では、なぜそんな状態に陥ってしまったのか? 誰がどうやって終わらせたか? その流れを振り返ってみましょう。

後醍醐天皇/wikipediaより引用

後嵯峨天皇がきちんと指名しておけば

両統迭立とは「皇室の系統が2つに分かれ、交互に天皇を出していた時期」のことです。

なんで、そんなややこしいことになってしまったのか。

理由は、大きく分けて3つありました。

①後嵯峨天皇(上皇)が、後継者をちゃんと指名しないまま崩御した

②当初は「持明院統と大覚寺統が交代で天皇を出しましょう」という話になったのに、途中で「そんなのヤダ!」(超訳)と言い出す天皇が何人かいた

③仲裁に入っていた鎌倉幕府が滅び、同じく仲裁すべき室町幕府で内輪モメどころか北朝と南朝を自分の都合で使い分けるような動きをし始めた

いろんな人がワガママ言いすぎじゃないか、とツッコミたくなりますかね?

もう少し細かく成り行きを見ていきますね。

後嵯峨天皇/wikipediaより引用

残された後深草上皇と亀山天皇

大本の原因は鎌倉時代中期のことです。

後嵯峨天皇(在位:1242~1246年)が実権を握り続ける(治天の君であり続ける)ため、短期間に自分の息子である皇子を次々に譲位・即位させ、院政を取り続けたことにありました。

では、治天の君とは?

天皇の経験者であり実質的な朝廷のトップを務める人のことです。

時代によって天皇だったり、上皇や法皇だったり。

この仕組みは平安時代後半の院政期に定着しており、例えば上皇ですと、

①自分の息子が幼いうちに即位させて天皇とする

②その天皇が若いうちに弟に譲位させる

③父親である自分が治天の君を続ける

という、長期的な権力運用も可能となるわけですね。

治天の君が天寿を全うする間際になると、それまでの間に上皇となった人の中から次の治天の君を指名し、皇統は新たな治天の君の直系へ継がれていきます。

この仕組みを知っていながら、生前に次の【治天の君】を指名しなかったのが後嵯峨上皇だったのです。

後嵯峨上皇はかつて天皇に即位する際、幕府の意見が重んじられたため、

「私が遺言で次の治天の君を指名しても、幕府が『イヤだ』と言えばひっくり返される。だったら言い残さなくてもいいよね?」

と思っていたようです。

そこで残された

・後深草上皇(長男・兄)

・亀山天皇(次男・弟)

のどちらで政治を主導するか、揉めに揉めました。

亀山天皇/wikipediaより引用

あまり話題になりませんが、皇室でもどちらが継ぐかで遺産相続(この場合は主に荘園の相続)に繋がるため、権力だけでなくお財布の問題でもあります。

生きるためですから、そりゃあ双方とも必死ですよね。

結論も出ず、このままでは埒が明かないので、朝廷は鎌倉幕府へ問い合わせることにしました。

「治天の君が決まらないので、幕府の意見を聞かせてほしい」

元寇の後始末やら内輪もめやらで忙しい鎌倉幕府はどうしたか?

武家社会には「故人の妻や母の意見を尊重する」という習慣が根付いていました。

有名どころでいえば、池禅尼や北条政子でしょう。

◆平治の乱後、平清盛が継母である池禅尼の意見を聞いて、源頼朝を死刑ではなく伊豆へ流罪とした

◆源実朝の死後、北条政子が鎌倉幕府を実質的に采配した

他にも女性が地頭職を務めた例もあります。

意外と女性の権利は認められていたんですね。

そこで幕府は、後嵯峨上皇の未亡人かつ後深草上皇と亀山天皇の生母である大宮院(西園寺姞子)に尋ねることとしました。

「次の天皇について、後嵯峨上皇がどうお考えだったか、何かご存じありませんか?」

大宮院はこう答えました。

持明院統と大覚寺統

「亀山天皇の親政が故院のご遺志です」

本当にそう話していたんなら、最初からスンナリ決められたのでは?

そんな風にも思ってしまいますが、兎にも角にも幕府としては「では、そのように」と朝廷に提出するしかありません。

結果、亀山天皇が新たな治天の君になりました。

トップに立った亀山天皇は、自分の皇子である後宇多天皇に位を譲って院政を開始し、これにて一件落着し――ません。

兄の後深草上皇は納得がいかない。

なんせ本人に何か不手際があったわけでもないし、重い病気にかかったわけでもなく、有無を言わさず決められ、不満が強まるのも自然なこと。

「上皇」の尊号を突っぱねて出家しようとするほどです。

鎌倉幕府のほうでもイヤな予感はしていたようで、関東申次(幕府との折衝役)である西園寺実兼と相談し、後深草・亀山両上皇の対立を避けるための方法を模索しました。

後深草天皇/wikipediaより引用

例えば、後深草上皇の皇子(後の伏見天皇)を亀山上皇の猶子として、後宇多天皇の皇太子に立てています。

「伏見天皇が、従兄弟である後宇多天皇の次に即位する」ということですね。

この辺から互いの血縁関係よりも【持明院統】と【大覚寺統】を意識したほうがよいかもしれません。

兄・後深草天皇の系統が【持明院統】

弟・亀山天皇の系統が【大覚寺統】

なぜ、それぞれの名前ではないのか?

というと、

持明院統→後深草天皇が譲位後に住んでいたお寺の名前

大覚寺統→亀山天皇の子・後宇多天皇と縁の深いお寺の名前

という理由からです。

ちなみに鎌倉幕府の六代将軍に就任する宗尊親王(むねたかしんのう)は、後深草天皇と亀山天皇の異母兄だったりします。

宗尊親王は母親の身分が低く、最初から皇位継承の可能性がありません。

そのため息子である惟康親王も七代将軍となり、持明院統vs大覚寺統の争いに巻き込まれずに済んでいます。

どこの国でも「君主になれれば万々歳」と思いがちですけれども、一歩引いた位置になることで助かるという例もあるんですね。

後継者争いを繰り広げていた後深草天皇と亀山天皇は同母兄弟だというのがもう、なんというか……。

元寇が起きて幕府もドタバタしているうちに

話を朝廷に戻しまして。

このタイミングで元寇が起き、しばらくは朝廷も幕府も皇位継承問題どころではなくなります。

そして弘安の役が終わって数年後の弘安十年(1287年)、西園寺実兼の申し出で再び問題が表面化してしまいます。

「そろそろ代替わりをしてもいいのでは?次の治天の君は、新しい天皇のお父上である後深草上皇でいいですよね」

実権を持ち続けたい亀山上皇は、息子である後宇多天皇の譲位に反対します。

後宇多天皇/wikipediaより引用

しかし、結局は伏見天皇が即位して後深草上皇の院政開始。

後深草・亀山上皇兄弟の間で、実権が入れ替わったわけですね。

こうなると、また「次の皇太子をどうするか」という話になります。

候補はもちろん、後宇多上皇の皇子と、伏見天皇の皇子です。

意見は真っ二つに割れ、既に

「後深草上皇と亀山上皇の皇子を交代交代に」

という流れも考慮されつつありましたが、原則としては「親子間での皇位継承が望ましい」というのも事実。

また、この少し前に「亀山上皇の院宣をもらって幕府に謀反しようとした者がいた」という事件があり、これが幕府の心証を損ねました。

亀山上皇は無実だったのですが、幕府は

「咎めない代わりに、次の皇太子は持明院統の方にしますね」

と言わんばかりの対応をします。

また、西園寺実兼が自分の娘を伏見天皇の中宮にしていたこともあって、伏見天皇の皇子(後の後伏見天皇)を皇太子に強く推していました。

これも、持明院統から皇太子を選ぶ一因になったでしょう。

さらに、幕府の指名で伏見天皇の異母弟・久明親王が八代将軍となり、持明院統が東西のトップに立ちました。

形勢逆転をくらった亀山上皇は憤慨し、出家しています。

追い詰められたときにやることが兄弟でよく似てますね。全然ほっこりできない状況ですが。

※続きは【次のページへ】をclick!