大河ドラマ『鎌倉殿の13人』は言うまでもなく頼朝と北条が中心の物語。

と同時に絶対に欠かせないのが三浦一族でしょう。

佐藤B作さん演じる三浦義澄と、山本耕史さん演じる三浦義村、さらには横田栄司さんの和田義盛……だけではありません。

岡崎義実です。

ドラマでは、たかお鷹さんが演じられ、頼朝の「頼りにしてるぞ!」という誘い文句で、感動に震えてしまった老将――。

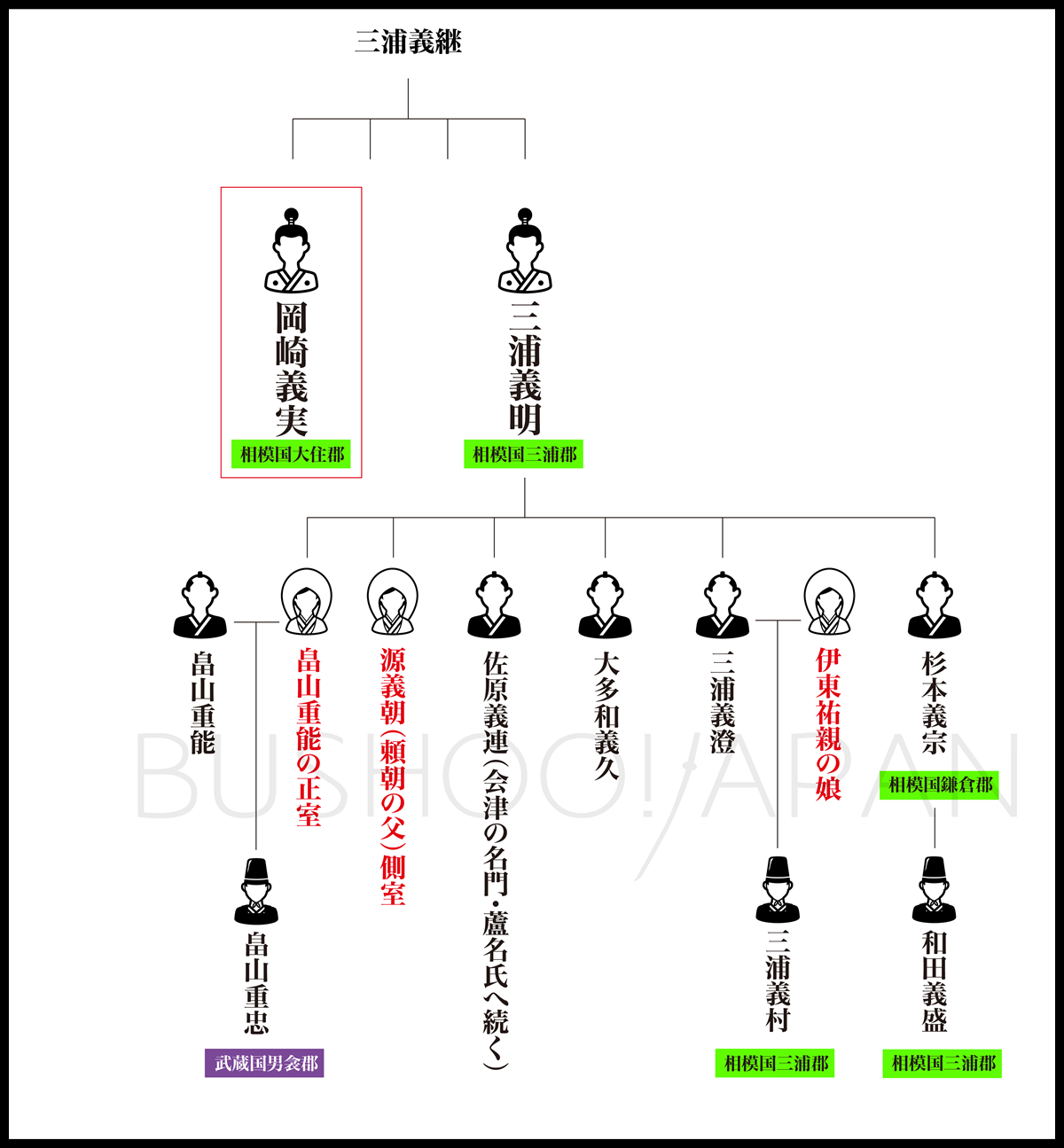

名字からは一瞬不明ながら、実は、畠山重忠に攻め殺された三浦義明の弟であり、義澄から見て叔父に当たる存在です。

ちょっとややこしいので、系図を簡単に確認してみましょう。

三浦義明(長男)と岡崎義実(四男)が兄弟であり。

義明の下に三浦義澄が続くと、さらに次の世代で和田義盛・三浦義村・畠山重忠などが名を連ねるんですね。

三浦義明は衣笠城で孫の畠山重忠に攻められ、佐藤B作さん演じる義澄が「オヤジが死んじまった」と嘆いていましたが、そのオヤジの弟に当たる岡崎義実。

彼は一体どんな武士だったのか?

ド派手な活躍こそないけれど、非常に重要な存在でもある。

正治2年(1200年)6月21日が命日となった老将の生涯を見てみましょう。

石橋山にもいた老将

岡崎義実は天永3年(1112年)、三浦義継の四男として誕生しました。

四男だけに「平四郎」と称され、勇猛であることから「悪四郎」と呼ばれることもあったとか。

そんな彼の出自である三浦一族は、源氏に忠誠を誓っていました。

ドラマの源頼朝は挙兵前夜に「お前だけを頼りにしている!」と土肥実平などにも声をかけていましたが、義実も感激した武士の一人。

史実でも嫡男・岡崎義忠と共に馳せ参じています。

土肥実平/国立国会図書館蔵

岡崎以外にも味方をつけた頼朝軍はその後、伊豆目代の山木兼隆を襲撃し、そして迎えた石橋山の戦い――。

治承4年(1180年)8月。

当然ながら岡崎義実も親子で参戦し、嫡男の佐奈田義忠が奮闘しました。

岡崎父子の活躍があればこそ頼朝も窮地を脱し得たのであり、戦闘面でも非常に頼りになる武士といえるでしょう。

しかし悲しいかな、義実の嫡男・義忠は石橋山の合戦で頼朝をかばい、若くして討死を遂げてしまいます。

その悲劇性が江戸時代に注目され、イケメン若武者“佐奈田与一”として浮世絵の題材にもなりました。

残念ながらドラマではその死は描かれませんでしたが、本編後の紀行において、石橋山山頂の佐奈田霊社(神奈川県小田原市)は取り上げられています。

鎌倉入りから富士川の決戦へ

石橋山の戦いで大敗した頼朝軍は、散り散りになり房総半島へ。

合流し損ねた三浦一族は、岡崎義実の兄・三浦義明が、孫の畠山重忠に攻められ討死を遂げています(衣笠城合戦)。

三浦義明と三浦義澄(勝川春亭画)/wikipediaより引用

そうした犠牲のあと、君臣は安房で再会を果たします。

義実は甥の三浦義澄や北条時政らと共に、後から到着した源頼朝を出迎えたのです。

坂東の風向きが変わり始めました。

彼らの奮闘のあと、異変を感じ取った千葉常胤や上総広常らの大軍勢が頼朝の元へ参陣。

千葉常胤(左・国立国会図書館蔵)と上総広常(wikipediaより引用)

頼朝とその一向は、治承4年(1180年)10月6日に鎌倉へ。

再びドラマに注目しますと、このとき岡崎義実が「源義朝様の御霊を祀ってきた鎌倉の“亀谷”に御所を置いていただけませんか?」と北条義時を通じてお願いし、アッサリ断られています。

鎌倉を大都市にしたかった頼朝の意向はあるにせよ、義実の息子や兄に起きた悲劇を考えると、あまりに素っ気ない態度で無念に思われる場面です。

この場面は『吾妻鏡』ではこうあります。

父・義朝の旧跡である亀谷で、岡崎義実が寺院を建立しておりました。そのため、頼朝はここに御所を置くことはやめたのです。

ドラマではこの因果関係を逆にすることで、君臣間のすきま風を強調しているといえます。

鎌倉入りを果たした頼朝軍は、一息つくと、すぐに次の戦いが始まりました。

平家の平維盛率いる追討軍が迫っていたのです。

彼らとは、駿河国富士川で対峙します。

ご存知、【富士川の戦い】です。

水鳥の羽音に驚いた平家が驚いて一目散に逃げた――そんな逸話で知られる戦いですが、実際はあまりに短期決戦で結着がついたことからそんなエピソードが創作されたのでは?と推察されています。

活躍したのは地元に近い武田信義です。

韮崎市役所前の武田信義像/photo by タイスキ大好き

頼朝にとっては源氏の嫡流を名乗る目の上のたんこぶ的存在ではありながら、この勝利によって頼朝君臣の苦難は一区切りがつきます。

このとき陣に一人の若者が馳せ参じ、頼朝への面会を希望するものの、頼朝の家臣たちによって断られます。

源義経です。

岡崎義実は“話が通じない頼朝家臣の一人”に名を連ねているのですが、いざ兄弟が対面を果たすと、義実たちはその様子を見て感動の涙を流します。

※続きは【次のページへ】をclick!