こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【足利義満】

をクリックお願いします。

守護大名には実力行使

寺社に対しては剛柔使い分けていた感が強い足利義満。

その反面、守護大名とのトラブルについては、実力行使が多いのも特徴です。

① 美濃の有力者・土岐氏の内紛を力でねじ伏せて土地を没収(土岐康行の乱)

② 山陰で11ヶ国もの守護を務めていた山名氏清をわざと反乱させて討伐(明徳の乱)

山名氏清/wikipediaより引用

③ 大陸との貿易で莫大な財を築いていた大内義弘を挑発し、半ば騙し討ち(応永の乱)

この辺はなかなかドス黒いものが見えますが、尊氏や義詮の時代のことを考えると、こうでもしなければ収まらなかったのでしょう。

祖父や父の轍を踏むまいと考えて、短期解決を優先したのでしょうか。

後年の【応仁の乱】でも、将軍が積極的に行動しなかったために、話と戦がこじれて戦国に突入してしまっていますし。

その後も寺院の建立を並行して複数行ったり。

摂関家と親密になって偏諱を与えたり。

武家として初めての源氏長者(公家・武家問わず源氏の流れを汲む中で一番官位が高い人)になったりもしました。

教科書では「義満の権力がスゴかったので誰も逆らえませんでした」というような雰囲気で簡単にまとめられてしまっていますが、この辺も押さえておくと理由がわかって面白いですね。

強訴に毅然と立ち向かったり、行事を復活させたり、武家同士の争いを鎮めたり、義満がそれに見合う功績をきちんと挙げていたからこそ、そういう立場になれたのです。

むやみやたらに刀を振り回して威張り散らしていたわけではありません。

むしろ、周りの人々が義満に媚びへつらって女性を差し出したりしていました。

どっちかというとこれのほうが問題かもしれません。古今東西よくある話ですけれどもね。

また、義満は「イメージ戦略」を効果的に用いた人でもあります。

富士山や厳島神社、高野山、春日大社への遠足(超訳)もやっています。

もちろん、ただの遊びではありません。

中央政権で充分に権威を得たので、次はそれをできうる限り広い範囲に見せつけ、

「いざとなったらワシがここまで来て相手してやんよ!」

と示したのです。

この頃には義満の活動はほとんど公家的なものになっており、花押も公家風にしたほどでしたが、「だからって武力を捨てたわけじゃないからな」と釘を差したのでしょう。

南北朝問題を解決(仮)

足利義満の功績として最も挙げられる頻度が高いのは、やはり【南北朝の統一】でしょうか。

祖父・尊氏がこじれさせたこの問題を、孫の義満が平和的に解決しています。

義満が主導し、南朝・北朝それぞれから折衝担当がついて、

・南朝の後亀山天皇が北朝の後小松天皇へ三種の神器を引き渡す

・後小松天皇の皇太子は南朝方から立て、両統迭立の状態に戻す

などで合意しました。

明徳三年/元中九年(1392年)閏10月に結ばれたため、【明徳の和約】と呼ばれます。

このとき南朝方の代表者に楠木正儀(まさのり)がいるのがなかなか興味深いところです。

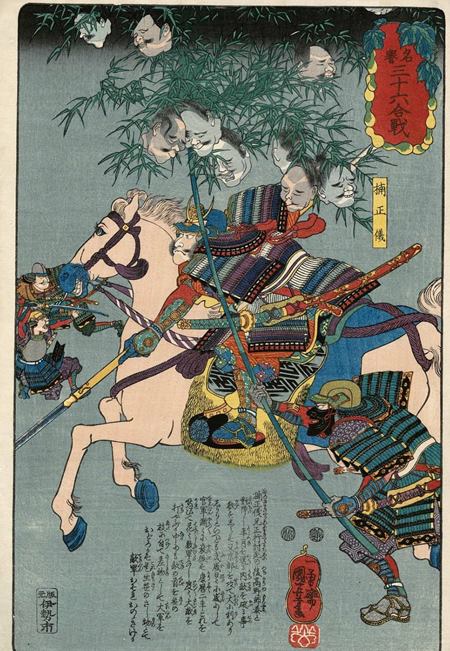

『名誉三十六合戦』楠木正儀(歌川国芳作)/wikipediaより引用

ただしこの一件は後小松天皇に詳細が伝えられないまま進められたようで、義満の死後にもう一度問題が再燃することになります。

それで誰が対処にあたるかというと、当然跡を継いだ義満の子・足利義持なわけで……そりゃ父親のことが大嫌いになりますよね。

ちなみに、義満は明徳の和約が結ばれてからおおよそ二年後、応永元年(1394年)12月に将軍職を義持に譲って出家しています。

もちろん実権は手放していません。

ではなぜ足利義満は出家をしたのか?

明に対しては名より実を取った?

足利義満が出家をしたのは、明への貿易許可を求めるためでもありました。

中国の王朝は代々「ウチの臣下になるなら付き合ってやってもいいぞよ」というスタンスの外交でしたので、そういう形式にしないと交渉にも応じてくれない。

そこで義満は国内の問題を一通り片付けた上で、明の皇帝に

「大明の皇帝陛下にお手紙を奉ります」

で始まる手紙を送り、改めて交渉したのでした。

義満が形式上、明の臣下になり、日本の主権者という扱いになるのです。

この作戦がうまくいき、明から「そんならお前を”日本国王”にして貿易してやんよ」(意訳)という許可が出ます。

こうした経緯から「義満は皇位を簒奪しようとした」なんて言われたりもしますが、実際は違うのではないでしょうか。

中国の歴代王朝から見て、「王」は中国に朝貢する国の代表者のことです。

つまり、日本の官職を辞した後の義満が日本国王になったということは、義満が個人的に明の臣下になったということになります。

これなら、天皇や朝廷の権威や立場は損なわれません。義満が狙ったのはそこだと考えられないでしょうか。

実質的に明へ引っ越すわけでもありませんし、貿易で見込める利益のほうがずっと重要ですし。

そもそも、天皇よりエラくなりたいなら、明の皇帝の家来になるのもイヤだと思うほうが自然でしょう。

よほど明を神聖視していて、日本を卑下していたならともかく、そのそぶりもありません。

書面の上では明の皇帝を主君として、義満自身のことは「臣」と書いていますし、明の要求で倭寇(海賊)退治をしたり、来日した明の使節を手厚くもてなしたりはしていますが、貿易で得られる富に比べれば安いはず。

義満の性格からして「書面でへーこらすれば、貿易させてくれるなんて、意外とチョロいよな笑」ぐらいのことは思っていそうです。

また、朝廷が大金を必要とした際、義満は気前よくお金を出しています。

行事そのものにも積極的で、公家の作法も学び、礼儀に沿った振る舞いをしていました。

朝廷に食い込んで意のままにするため、ともとれますけれども、武力でねじ伏せたり「金の無駄だから行事などやめろ」と強要することも可能だったはずです。

それをしなかったのは、「皇室と朝廷をできるだけ良い状態に保っておいたほうが、自分たちのためにもなる」という計算が働いていたからではないでしょうか。

上記のように、義満は「自分は源氏の名門である」という自負があります。

そして源氏の大本は皇室です。

それをかなぐり捨ててまで、心の底から明の臣下になりたいとは思わなさそうなんですよね。

これはあくまで私見ですし、義満の心中まではわかりませんが。

文化育成にも余念なく

その後の足利義満は京都北山に別荘を建てて移住。

現代でも有名な「鹿苑寺金閣」を含むところです。

ついでにいうと、鎌倉幕府が倒された後、公家の西園寺公宗が後醍醐天皇を暗殺しようとした場所でもあります。

土地なら他にも選べたでしょうに、なんでそんなところを選んだのかについては、やはり理解し難いところですが……義満の性格からすると

「景色が気に入ったからここがいい。曰く付き?そんなのワシは気にしないもんね!」

なんて理由でもおかしくはなさそうです。

ここに移った後の義満は、能を大成させた観阿弥・世阿弥らを庇護しつつ、【北山文化】と称される文化を花開かせます。

公家たちによって和歌や管弦、蹴鞠の会なども開かれ、ようやく京の町が「花の都」らしさを取り戻していきました。

この間、一応将軍職を継いだはずの義持は頭を押さえつけられたような形。

しかし義満は他の子供達をほとんどお寺に入れて、後の禍根が残らないようにしていたので、まずまずの処置をしていたのではないでしょうか。

一時は異母弟・義嗣が後継者にされそうでしたけれども。

とはいえ、さすがの義満も寄る年波にはいつまでも勝てず……応永十五年(1408年)病に倒れ、何度か持ち直しながらも同年5月6日に亡くなります。

享年51。

現代からするとまだ若く思えますが、当時でしたら大往生と言っていい年齢でしょう。

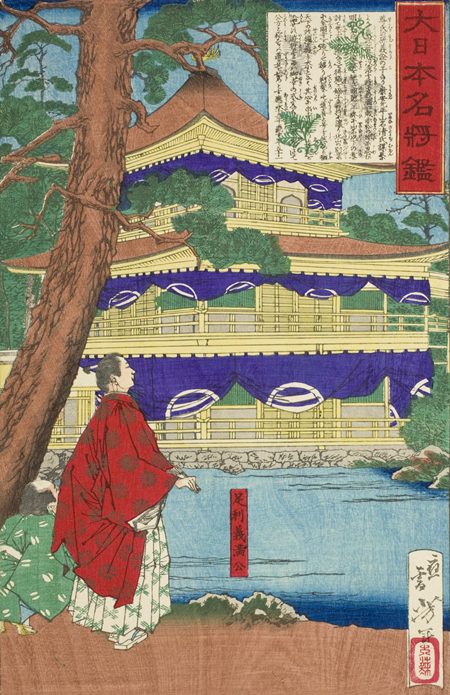

大日本名将鑑 足利義満公(月岡芳年画)/wikipediaより引用

最期の最期で、あまり仲の良くなかった息子・足利義持が、快癒の祈祷をあっちこっちに命じてくれたのは、救いだったかもしれません。

義満の遺骨は相国寺塔頭鹿苑院に葬られました。

残念ながら、鹿苑院は江戸時代中期の天明八年(1788年)に起きた【天明の大火】で焼けてしまい、その後、明治時代の廃仏毀釈で寺ごとなくなって、当時のお墓がどこの誰だかわからなくなってしまいました。

代わりに金閣が昭和まで残り続けたので、義満本人としては本望だったかもしれません。

よくわからん理由で放火されてしまいましたが、放火後の写真ですら美しく見えてしまう建築物など、世界に目を向けてもそうはないでしょう。

武力以外の方法も巧みに用いた義満。

彼のようなタイプこそ、現代人が見習うべき人なのかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

嘉吉の乱で足利将軍を暗殺!幕府衰退が始まった一大事件は意外とグダグダな展開

続きを見る

-

南北朝時代|何年続いた?両統迭立に始まり明徳の和約以降も燻った不毛な争い

続きを見る

-

室町幕府の初代将軍・足利尊氏54年の生涯~ドタバタの連続だったカリスマの生き様

続きを見る

-

足利義詮を地味将軍と呼ぶなかれ~尊氏の跡を継いだ二代目はこうして難局を突破した

続きを見る

-

白河天皇→上皇→法皇の「院政」が炸裂! 藤原摂関家の影響力を排除せよ

続きを見る

-

八幡信仰は数がダントツ日本一!全国に7,817社もある理由をご存知でしょうか

続きを見る

-

蜜月関係だった義満を相手に大内義弘が挙兵! なぜ応永の乱は起きたのか?

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

安田 元久『鎌倉・室町人名辞典』(→amazon)

久水俊和『「室町殿」の時代』(→amazon)

国史大辞典