室町幕府の将軍で「覚えろ!」といわれるのは、一般的に以下の四人となりますよね。

1代 足利尊氏

3代 足利義満

8代 足利義政

15代 足利義昭

しかし、義満と義政の間に、いろんな意味でトンデモナイ将軍が存在していました。

1441年7月12日(嘉吉元年6月24日)に亡くなった室町幕府・六代将軍【足利義教(よしのり)】です。

「くじ引き将軍」などの呼び名や、「恐怖政治」という最悪の治世、そして最後に斬殺されてしまうという展開で、ネタ的にはよく知られる方ですが、見方によってはマジメに将軍をやっていた人。

一体どんな人物だったのか。

足利義教/wikipediaより引用

その生涯を振り返ってみましょう。

義満の五男として生まれ、すぐにお寺へ

足利義教は最初「義宣(よしのぶ)」という名前でした。

僧侶の頃からですと、義円(ぎえん)→義宣→義教という変遷。

度重なる改名の理由は

”「よしのぶ」という読みが「世忍ぶ」に通じてあまり縁起が良くない”

というものだったそうなのですが、なぜ先に気づかなかった……。

本稿ではわかりやすさを優先し、最初から「義教」で統一させていただきます。

義教は、足利義満の五男として生まれました。

足利義満/wikipediaより引用

既に兄が二人いたため、生後スグに青蓮院というお寺に入れられます。

そしてそのまま僧侶として修行を積み、大僧正や天台座主になっていますから能力としては非凡なものがあったのでしょう。

僧侶としても将来を嘱望されていました。

しかし……。

兄の義持がやさぐれてしもたー

兄の室町4代将軍・足利義持が危篤に陥ったことで、義教は還俗して政治の世界に入らざるを得なくなります。

実は義持というのが、なかなかヤサグレてた方で……。

足利義持/wikipediaより引用

彼の息子だった五代将軍・足利義量が早世したことに加え、自身が亡くなる間際にこんなことを言うのです。

「跡継ぎについて遺言しても、どうせオマエラ、俺が死んだ後は言う事聞かないだろ? だから俺が死んでから次の将軍決めればいいじゃん」

ある意味、正解を導き出してしまったんですが、跡継ぎ問題では、ちょっと前に朝廷が南北朝時代で大変な目に遭ったのですから、将軍様としてもぜひとも熟慮して欲しかった。

地方の武士ならともかく、足利家の嫡流なんですからね。

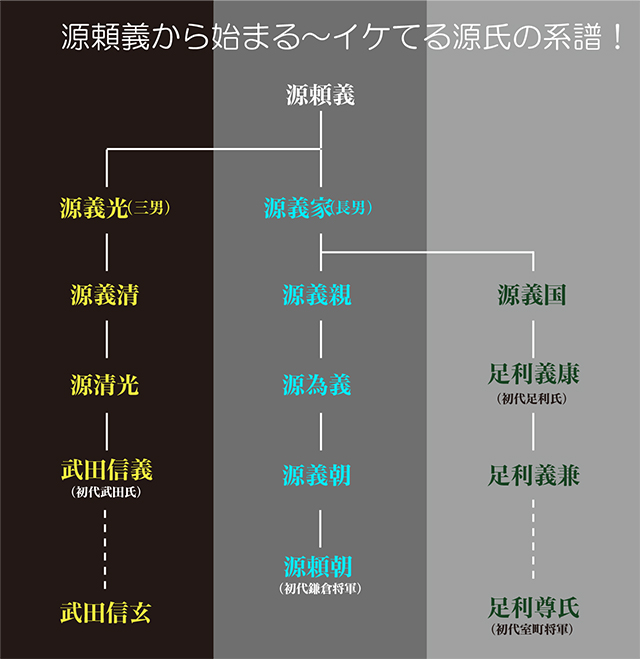

※足利が名門と呼ばれる所以は以下の図を参照

石清水八幡宮のクジ引きで文句なし!?

幸い、このときの管領・畠山満家をはじめとした室町幕府の中枢たちは、賢明な判断のできる人でした。

「石清水八幡宮で、出家されている義持様の弟君四人の名を書いたくじを引こう。その後は神意だから、お互いゴタゴタいいっこなしな」(超訳)

ということになり、選ばれたのが足利義教です。

実際はハナから義教に決まっていて、あくまで【神託】という格好をつけるため、クジ引きは単なる出来レースだった説も根強くあります。

当時の宗教観だと、そっちの方がリアルかもしれませんね。

ともかく、それを見届けて満足したのか、くじの結果後に義持は死没。

義教は武士としての元服も済ませておらず、髪を伸ばすと共に儀式の準備を進めることになりました。

父の葬儀も色々と大変だったでしょうから、この時期の幕府関係者はてんやわんやですね。

そういった苦労は、あまり歴史に残りませんが、それから三ヶ月後、今度はときの帝である称光天皇が危篤に陥ります。

称光天皇には男子がなく、称光天皇の弟である小川宮も早世していました。

さらに、称光天皇自身がその後の後継者決定について、父である後小松上皇と大ゲンカしたことがあったため、この時点でもまだ次の皇太子が決まっていません。

将軍継承が決まった義教が最初に直面した大きな仕事は、この問題を解決することでした。

いかにも難しそうなケースですが、彼は意外にアッサリとまとめています。

※続きは【次のページへ】をclick!