こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』唐丸少年の正体は?】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

絵師としての作風は?

絵師としての作風も重要です。

喜多川歌麿は【美人画】の名人とされます。

第4回では、礒田湖龍斎の描く伸びやかな肢体の吉原花魁が、華麗な呉服を身につける絵を描く過程が描かれました。

以来、このスタイルが定番となり、八頭身のスレンダー美女が豪華な衣装を身につけ、絶景の前に立つ絵が江戸で大流行するのです。

これを変えたのが歌麿でした。

バストアップを持ち味とする【大首絵】を得意とした歌麿。

着物のコーディネートはわかりにくくなったぶん、歌麿の絵はモデルの持つ個性や表情が描かれました。リアルな美人の絵が、江戸を席巻したのです。

喜多川歌麿『寛政三美人』/wikipediaより引用

葛飾北斎は、個性的な絵を得意とします。

しかし、その独自性が発揮されるのは、彼の長い画業人生でもかなり後になってからのこと。

蔦屋重三郎の人生では、勝川春章の弟子の一人という位置付けとなります。

蔦重の最晩年になると「宗理時代」という個性の確立期へ入ってゆきました。

北斎が自由自在に個性を発揮できたのは、売れてからのこと。まだ青年期である蔦重生前は、そこまで目立つわけでもありません。

「勝川派に面白い奴がいる。あれは売れる」

そう見出す程度の存在ではないか?と思えるのです。

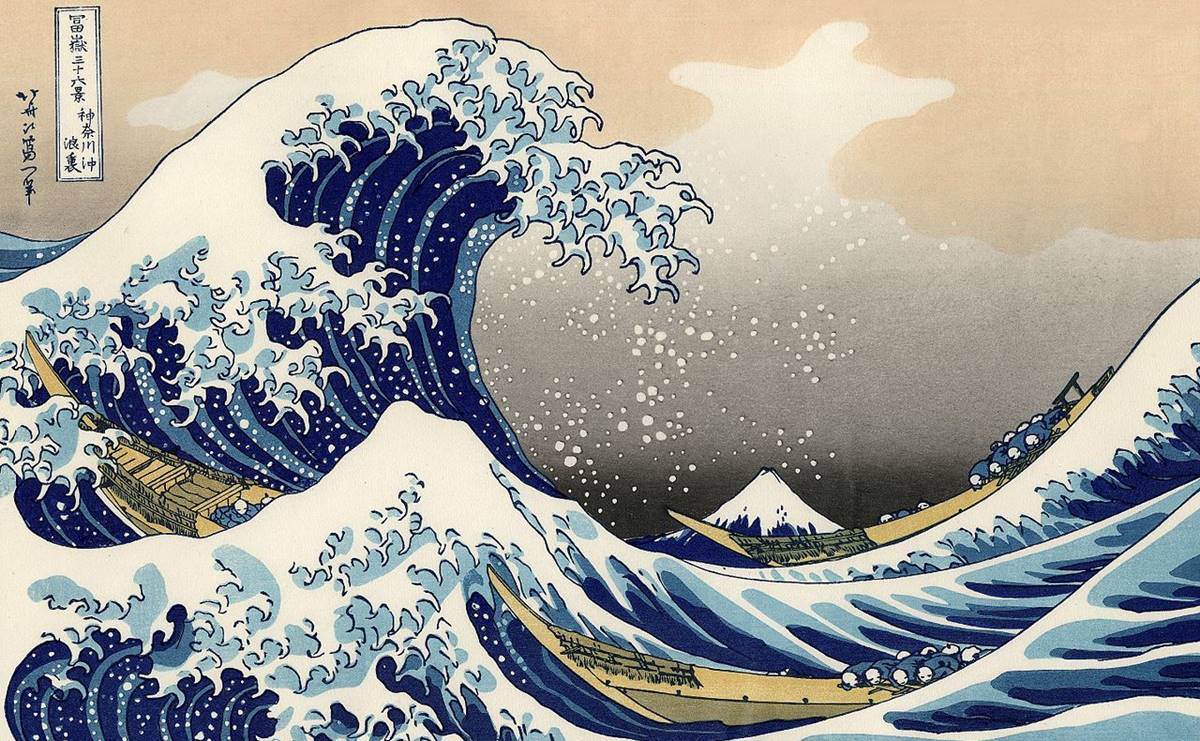

北斎の特徴として、対象をダイナミックに、神秘的に描くことがあげられます。

真っ赤に染まる富士山。

船を翻弄する大きな波。

葛飾北斎『富嶽三十六景神奈川沖浪裏』/wikipediaより引用

大変魅力的でしょう。

しかし、あまりに誇張するその作風は、第4話で見せた対象をそのまま写しとる個性とは異なるようにも思えます。

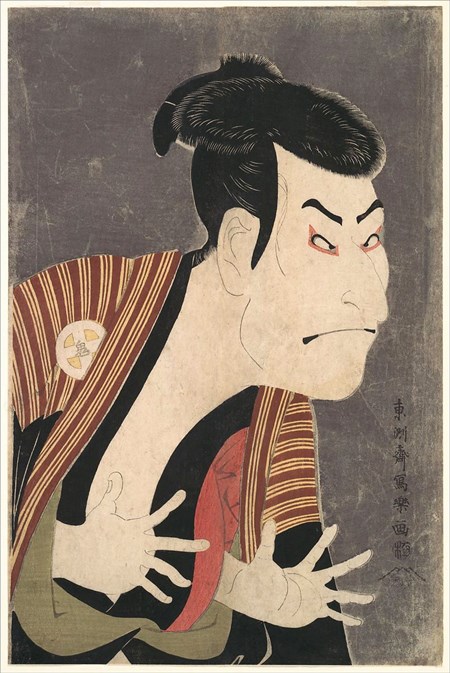

東洲斎写楽の作品には、蔦屋の印が押してあります。

蔦屋重三郎が期待の新人として売り出したのですから、当然のこと。

写楽は革新的な【役者絵】の新人として売り出されました。写実的で迫るような、斬新な絵です。

東洲斎写楽『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛』/wikipediaより引用

ものを見通す抜群の観察眼がある唐丸。彼の目と手を生かした作風といえます。

蔦重との関係は?

蔦重は唐丸を「相方」と大事に呼んでいます。

それほどまでに深い関係ということですね。

こうしたドラマの描写から見ていくとすれば、史実における「蔦重と絵師の関係」も重要となってくるでしょう。

喜多川歌麿は、蔦重が手塩にかけて売り出した絵師です。

絵師は師匠の姓を名乗ることが多いものですが、歌麿は違いました。蔦屋重三郎の本姓である「喜多川」を名乗っているのです。

この時点で蔦重との深い関係が見えてくる。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

なにせ才能を見込まれた歌麿は、それまでの住まいを引き払い、蔦重のもとで同居するほど。

ドラマでは蔦屋で布団を並べていた二人ですので、もしもこの光景が再現されるとなれば、見ている側としては感無量でしょう。

同居したのは単に仲が良いとかそういう話ではなく、別の大きな理由があります。蔦屋に出入りする文人や狂歌師たちに、歌麿を期待の新人として売り込んだのです。

時間をかけて地ならしをするように、徐々に彼の存在を馴染ませていったのですね。

実は、江戸の文人はこうしたネットワークが非常に重要視されます。

歌麿を華々しい絵師にするため、蔦重が気遣っていたことがそうした状況からも浮かんでくる。

そして、いざ寛政年間に売り出された歌麿の斬新な【美人画】は、江戸を席巻!

歌麿は、彼一人のアイデアだけで作品を手がけたわけではありません。

これはどの絵師についても言えることで、浮世絵が金を生み出すとわかれば、版元が題材や作風をある程度指定しました。

蔦重は、風を読む版元の代表格です。歌麿の斬新な美人画は、蔦重の発想あってのものでしょう。

歌麿が本格的に売れ出したのは、幕府が規制を強めてゆく松平定信以降の時代です。

松平定信/wikipediaより引用

規制を潜り抜けるため、様々な知恵や工夫を蔦重と共に考え抜いたのでしょう。

時に規制という枷により、それを潜り抜けることでかえって才能を発揮する絵師や物書きというのは存在するのもので、その点、歌麿は運良く時代にハマったとも言える。

葛飾北斎も画業初期の頃は、版元や師匠の意向には背けませんでした。

北斎独自の意向が強くなるのは、晩年の代表作などであり、蔦重のプロデュースありきのものとは異なります。

東洲斎写楽はどうか?

彼は蔦重が見出し、売り出した絵師という点では歌麿と一致します。

そこで思い出していただきたいのが『べらぼう』第5話です。

あの回では蔦重が「唐丸を謎の絵師として売り出す」と語りました。そのため「写楽であるフラグではないか?」という意見がSNSなどでも見られたものです。

ここでもう一度考えたいことがあります。

歌麿はそうではなく、なぜ、写楽は「謎の絵師」として知られるのか?

これが単純に「売れなかったから」です。

デビューまでの経緯は、二人とも共通点があります。

蔦重が見出し、知名度が低かったにも関わらず、華やかなデビューを飾った。

そこから先が大きく異なった。

喜多川歌麿が【美人画】を代表する絵師として名を残したのに対し、東洲斎写楽は一年足らずの活動期間で消えてゆくのです。

蔦重という名プロデューサーの元でデビューを飾りながら、すぐに消えてしまったからこそ、写楽は「謎の絵師」とされる。

これほど素晴らしい傑作を残しながら消えてしまうなんて謎だ――そう思ってしまうのは、現代人ゆえの視点です。

ではなぜ、写楽は消えたのか?

それは前述の通り「売れなかった」からです。

新規で【役者絵】を売り出すとなったとき、蔦重のライバルが売り出した歌川豊国は圧倒的なまでに売れた。

義経千本桜(江戸市村座・初代歌川豊国画)/wikipediaより引用

この豊国の作風は、写楽と共通点があります。

役者の特徴を捉え、躍動感があり、迫るような勢いがある。

江戸っ子がこよなく愛する役者をとびきり格好良く描く。ここまでは同じでも、そこから先が違ってきます。

写楽の絵は欠点を誇張しており、そこが役者から嫌われてしまいます。

しかし、豊国はそうではなかった。むしろ長所が際立っていたのです。

両者を比べると、特に立ち姿の絵の違いがわかります。

写楽の作品は【大首絵】が有名で、目にする機会も圧倒的に多いものの立ち姿ではやや落ちるとされます。

江戸っ子の目からすれば新機軸の【役者絵】は豊国の方が上でした。

歌川派は豊国以降、押しも押されぬ人気となり、いつしか江戸ではこう言われるようになりました。

歌川派にあらずんば、絵師にあらず――。

歌川派は弟子も多く、浮世絵の一大流派を形成。

当時の江戸っ子からすれば、東洲斎写楽は失敗した一発屋であり、その後のことなど特に知りたいとも思わない。

「あァ、そういやそんなのいたっけな」程度で終わる存在だったのです。

それが後世、再発見され、名人として評価されただけのことであり、写楽の謎とは「消えてしまった」ことではありません。

なぜ、江戸っ子は買わなかったのか?

そして蔦重を主役とするドラマからすれば、どうして蔦重が手がけたにもかかわらず売れなかったのか?

彼のプロデュース力の衰えなのか。何を間違えたのか。そこを問いかけることが重要となってきます。

そうした状況を考えた場合、もしも唐丸の正体が写楽だったら、どうでしょう?

写楽の売り出し失敗は、蔦重晩年の黒星といえます。

そんな憂鬱な展開を唐丸と繰り広げるというのは、なんとも切ないことになってしまう。

私としては、あまり見たくない展開です。

個人的な願望であることは認めます。しかし、唐丸=写楽説は否定したいところです。

森下佳子さんの脚本は、非情な展開でも抜群に魅力的ではあるのですが、それでもあまりに辛いと思えます。

※続きは【次のページへ】をclick!