大河ドラマ『べらぼう』は明和9年(1772年)に江戸を襲った「メイワク火事」から始まりました。

吉原を襲う猛火の中、蔦屋重三郎は呆然と佇む少年を救い、逃げ出す。

彼は一体何者なのか?

何も思い出せない、親も名前もわからないという少年を、蔦重は同じ茶屋で働かせ、自身の幼い頃の名前と音が同じ「唐丸」(からまる)と名付けました。

この唐丸が特異な才能を見せたのは第4話でのこと。

礒田湖龍斎の絵を克明に模写したのです。

『雛形若菜の初模様 金屋内うきふね』礒田湖龍斎/wikipediaより引用

驚いた蔦重は「いつか一流の絵師にする!」と誓うのですが、第5話で浪人に脅迫された唐丸は周囲に塁が及ぶのを恐れ、浪人と共に川へ入水してしまいます。

しかし土左衛門となって浮かび上がったのは浪人だけで、唐丸は一体どこへ……。

再会できるのか?

その正体は何なんだ?

と、彼の存在についてはドラマ視聴者たちの興味をいたく刺激し、ネット上では「あの子は一体どの絵師なんだ?◯◯か!」という憶測が飛び交い、第17回放送が終わった今、再び盛り上がっております。

本記事で、その答えを考察してみましょう!

※本記事は2月13日で公開した記事となります(記事末を一部加筆して公開)

名があがるのはあの有名絵師

唐丸の正体については、第4話の時点で推測する名前が挙がっていました。

その中で有力視されているのが以下の3名です。

喜多川歌麿

葛飾北斎

東洲斎写楽

彼らの作品をモチーフとした映像は、オープニングでも登場。

特に歌麿と写楽は、蔦屋重三郎の業績の中で必ず名前が挙がる絵師であり、関連イベントでも彼らの作品はほぼ用いられています。

ライバル・鳥文斎栄之の描いた喜多川歌麿/wikipediaより引用

まずは三人の生年を見ていきましょう。

年齢は?

史実の蔦屋重三郎が寛延3年(1750年)生まれであるのに対し、3名は以下の通り。

喜多川歌麿:不明のため没年からの逆算で宝暦3年(1753年)

葛飾北斎:宝暦10年(1760年)

東洲斎写楽:斎藤十郎兵衛説を採用するのであれば、宝暦13年(1763年)

この生年を基準に「メイワク火事」時点での年齢を計算してみましょう。

蔦重は22歳であり、次のように続きます。

喜多川歌麿:19歳

葛飾北斎:12歳

東洲斎写楽:9歳

こうして見ると19歳の歌麿は蔦重と同年代となり、唐丸には該当しないように思えます。

しかし、彼は前半生の経歴が不明であり、19歳というのは没年からの逆算により生年を推察したものです。

没したときに実年齢とは異なった見た目の場合、生年があてにならないこともしばしばあります。

生年説が複数あるうえに、10年以上ずれているようなことも起きるのがこの時代。

ドラマであればどうとでも描けることになります。

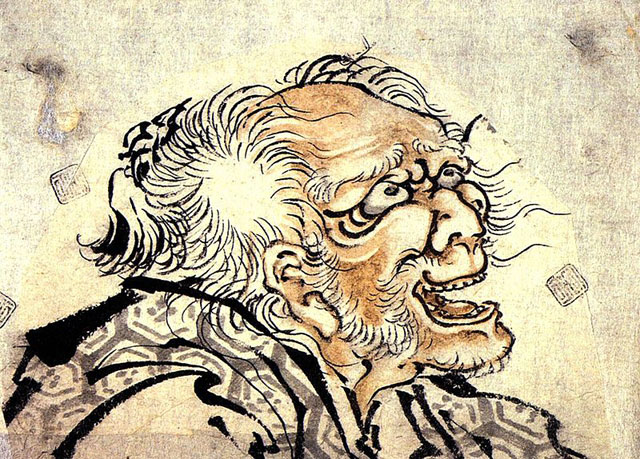

葛飾北斎82才の頃の自画像/Wikipediaより引用

絵師となるまでの経歴は?

江戸時代中期の人物となると、好条件が揃っていないとどんな幼少期であるのか判別できません。

歌川広重のように武士の出身である。

歌川国芳にように大勢の弟子がいて、師匠の伝記を残している。

こういった条件が揃わない限り、大物絵師でも若い頃に何をしていたのか、不明なことが多いものです。

例えば写楽の場合、完全に謎の人物という説をとるのであれば、自由に創作できるでしょう。

歌麿は鳥山石燕の元で学ぶ。北斎の場合、天明元年(1781年)頃には勝川春章に弟子入りしていることになります。

幼少期は不明でも、キャリアが始まる頃からぼつぼつとその人生は明らかになってくる。

蔦重が本の刊行に関わり始めたのはこのころのことであり、こうした状況を踏まえると写楽が有力ということになります。

※続きは【次のページへ】をclick!