大河ドラマ『べらぼう』で山東京伝(北尾政演)に対する注目度が急激に高まっていますね。

劇中では二枚目の古川雄大さんが演じ、何かといえば「吉原へ行きやしょ♪ つったじゅうさ~ん♪」とニヤつく超軟派キャラ。

しかし、いざ筆を握れば『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』のようなお笑い直球作品だけでなく、『心学早染草(しんがくはやそめぐさ)』のような教訓的黄表紙までこなし、いずれも大ヒットさせてしまう。

まさに当代随一の人気作家であり、女性にモテました。

京伝は二人の吉原遊女を妻にしています。

ドラマの中では扇屋の旦那から「もう夫婦みたいなもんだ!」と菊園をプッシュされていましたね。

あのシーン、史実から見てどうなのか?

二人の妻とは一体どんな女性だったのか?

本記事で振り返ってみましょう。

山東京伝の妻・お菊(菊園)が描かれた『堪忍袋緒〆善玉』(東京都立中央図書館所蔵)/出典:国書データベース

劇中の軟派キャラまんま

そもそも山東京伝は、なぜああも吉原で遊ぶことができたのか?

それは蔦屋重三郎の贔屓だけでなく、彼の実家が太い質屋だったから。

要はボンボンだったんですね。

深川生まれで本名は岩瀬醒(いわせ さむる)。

青年時代はほとんど家に帰らず、吉原に入り浸ってたとされ、劇中の軟派キャラまんまの生活だった事がうかがえます。

山東京伝を描いた『江戸花京橋名取 山東京伝像』/wikipediaより引用

やがて京伝は絵師として吉原遊女を描くようになり、さらには天明2年(1782年)、蔦屋重三郎の元で黄表紙『手前勝手御存商売物(てまえかってごぞんじのしょうばいもの)』を執筆すると、これが大ヒット。

以降、次々に作品を手掛けてゆき、ドラマでも描かれたような活躍を経て、菊園(お菊)を妻に迎えたのは黄表紙デビューから9年後、寛政2年(1790年)のことでした。

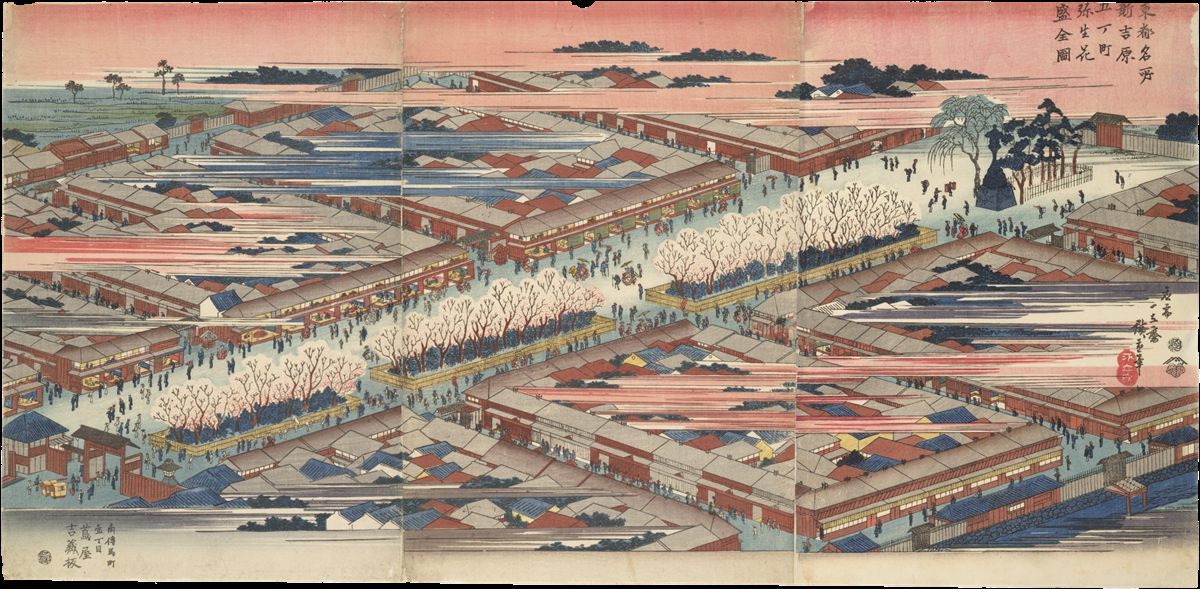

新吉原の桜・歌川広重/wikipediaより引用1200

安定収入のため 煙草グッズ店をオープン

当時の菊園(お菊)は、吉原扇屋(扇屋宇右衛門)の番頭新造でした。

番頭新造とは、花魁を補佐するマネージャーのような立場であり、年季(勤務期間)を終えた遊女などが就く仕事です。

このとき山東京伝は数えで33才。

お菊の正確な年齢は不明ですが、吉原の年季期間は一般的に足かけ10年(満9年)とされ、京伝の著書にも「27才が吉原遊女の年季があける年」という記述があります。ゆえに彼女も27才前後というのが自然ですね。

菊園という名前が、天明6年(1786年)頃から京伝の黄表紙や洒落本などに見えるため、少なくとも4年以上は馴染みの関係でした。

で、実際に2人の結婚生活はどうだったのか?

わずかな記録から、幸せそうだったことは窺えます。

結婚2年後の寛政4年(1792年)、京伝は両国で書画会(ファンサービスを絡めた販売イベント)を開き、そこで得た三十両の軍資金をもとに京橋銀座一丁目で「京屋」を開くのです。

歌川豊国『山東京伝の見世』/出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

京屋では“煙管(きせる)”や“紙たばこ入れ”を扱い、京伝としては安定収入を狙っていました。

時折しも、松平定信による出版規制の嵐が吹き荒んで、執筆活動自体が厳しくなっており、京伝自らが「常の産業(定期的な収入のある職業)」を持てと、弟子の曲亭馬琴に諭しているほどです。

結婚生活には、なにより安定した収入が重要ですから、京伝もそれだけお菊との生活を真面目に考えていたのでしょう。

『べらぼう』で古川雄大さんが演じる京伝も、途中でキャラ変するかもしれませんね。

なお「紙たばこ入れ」とは「紙タバコを入れるケース」のことではなく、「“紙製”のタバコケース」を指します。

当時の革製品は非常に高価でしたので、“油紙”を使って皮のような強度や見た目にしたタバコケースが流行っていました。

煙管(きせる)なども同時に収納できる江戸の定番グッズであり、現在で言えばスマホケースみたいなものですね。

現物を見てみたい!

という方は「たばこと塩の博物館公式サイト」をご覧ください。

それはもう豪華きらびやかな紙製タバコケースでして、江戸時代の技術力に感服するばかりです。

蔦重に茶を入れるお菊

お菊の記録がもう一つ。

寛政5年(1793年)に山東京伝が蔦屋重三郎と共に出した『堪忍袋緒〆善玉(かんにんぶくろおじめのぜんだま)』に

「お菊さんがお茶を運んで、蔦屋重三郎を迎えている場面」

が描かれています。

蔦屋重三郎にお茶を入れる妻お菊『堪忍袋緒〆善玉』(東京都立中央図書館所蔵)/出典:国書データベース

完全に身内ノリではありますが、数々の浮名を流した京伝も、それだけお菊との生活が充実していたのでしょう。

しかし、その幸せも間もなく崩壊してしまいます。

京伝が別の女性に目移りしたから……ではなく、店舗を構えた同年冬に、お菊は病死してしまうのです。

吉原弥八玉屋「玉の井」

吉原で遊女として過ごす10年は「苦界十年」と呼ばれ、それはもう大変な負担となります。

お菊の死因も血塊(けっかい・婦人病)と推定。

ゆえに、せっかく年季が明けても、早くに亡くなってしまったのでしょう。

山東京伝としてもショックだったのか。

次に妻を迎えるのはそれから8年も経過した寛政12年(1800年)のこと。

今度は吉原弥八玉屋の遊女である玉の井(百合)でした。

彼女は当時23歳で、身請け金は二十両。

ドラマの中で合計1200両とされた誰袖と比べると破格ですし、幸い、紙たばこ入れ屋の「京屋」も繁盛しており、生活に困るようなこともありません。

二人は、百合の弟を養子として引き受けています。

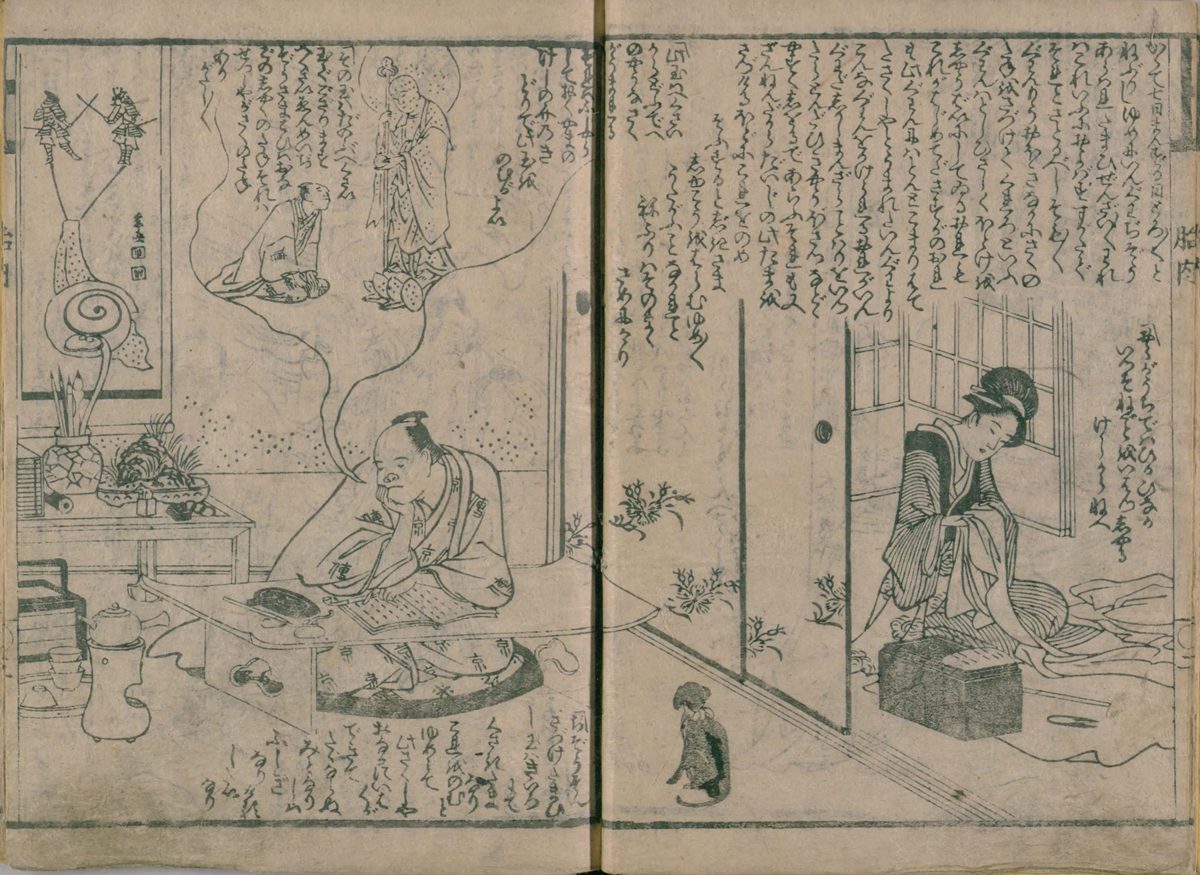

彼女の姿は、山東京伝作の黄表紙『作者胎内十月図』で見られます。

京伝の横で裁縫する様子が描かれているのです。

『作者胎内十月図』に登場する玉の井(百合)/国立国会図書館蔵

◆

山東京伝は文化13年9月7日(1816年10月27日)、胸の痛みで発作が起き亡くなりました。

享年56。

その後、百合は精神を病んでしまい、京伝の弟である山東京山によって物置に監禁されると、文化15年(1818年)正月、夫の京伝から遅れること一年あまりで亡くなりました。

最期こそ不遇ではありましたが、それだけ生前の夫婦仲が睦まじかったということでしょう。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』古川雄大が演じる山東京伝は粋でモテモテの江戸っ子文人だった

続きを見る

-

善玉・悪玉の由来である山東京伝『心学早染草』は今読んでもニヤニヤしてまう

続きを見る

-

恋川春町の『鸚鵡返文武二道』には何が書かれていた?あらすじ解説!

続きを見る

参考文献

- 『善玉悪玉 心學早染草寫本』(国文学研究資料館「新日本古典籍総合データベース」所蔵資料)

所蔵データ: 新日本古典籍総合データベース(公式書誌ページ) - 棚橋正博『山東京伝の黄表紙を読む ― 江戸の経済と社会風俗』(ぺりかん社, 2012年5月, ISBN-13: 978-4831513229)

出版社: ぺりかん社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 鈴木俊幸『江戸の読書熱 ― 自学する読者と書籍流通(平凡社選書 227)』(平凡社, 2007年2月, ISBN-13: 978-4582842272)

出版社: 平凡社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ