こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第38回地本問屋仲間事之始】

をクリックお願いします。

勝川春朗という面白い若手絵師がいる

すると北尾重政が、弟子の政美(まさよし)ともどもやってきました。

蔦重が苦い口ぶりになるのは『心学早染草』の挿絵を政美が手掛けているから。

重政からすれば、弟子である政演と政美がタッグを組んで蔦重に背いたことになります。

政美も悪びれずに一応謝る程度。重政も本気で詫びているわけでもねえんですよ。

でもこれは蔦重が悪いんじゃねえかい? 八つ当たりじゃねえか?

そう思いますよね。当時はこういう嫌なキレ方をする人がいます。

山東京伝の弟は京山といい、兄と同じ戯作者でした。

この京山と曲亭馬琴は犬猿の仲。と、ここまではまだよいのですが、馬琴は京山と挿絵でよくタッグを組む絵師の歌川国芳まで罵倒していたんですね。

そのくせ国芳は馬琴作品を題材にした名作錦絵も多数ありますので、「国芳は錦絵はいいけどあとは大したことねえ!(挿絵はダメだということ)」と、実に苦しい罵倒をしています。

ったく、みっともねえな。

歌川国芳『木曽街道六十九次之内・蕨 犬山道節』/wikipediaより引用

蔦重は、富本本を頼めそうな若手絵師の紹介を頼んできます。

歌麿はどうしたのか、やらせられないかと重政が問うと、おきよの病状のことをそれとなく蔦重が口にする。

ここで政美があげた名前が春朗でした。

勝川春章のところにいる変わった絵師だそうで、唐絵や蘭画にも手を出し揉め事ばかり起こしている。でも、重政からみても先が読めねえ奴だそうで、蔦重も興味津々です。

ここで注意したいのは、あくまで蔦重が最初にこの絵師の才能を発見したのではないところ。大河ドラマに便乗してのことか、「蔦重が葛飾北斎を見出した」と誇張されることもあるようですが、そうとは言い切れないのでご注意ください。

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

春章からしても蔦屋の富本本はスターダムにのしあがる、政演と歌麿も出世した縁起の良いものだから、きっと喜ぶと請け負います。

重政は真顔になって、仕事が減って弟子に回せるものが欲しいという事情を打ち明けます。

「芝居町でもそうか」

蔦重が返すこの言葉から、歌舞伎も制限がかかっていることが伺えます。役者絵は売れ筋定番なのに仕事がないというのは、それだけ締め付けが厳しいということです。

なお、この勝川春朗とは、後の葛飾北斎です。

この短い紹介の中に、彼自身と、日本人気質がみっちりと詰まっているんでさぁね。

日本の絵師は中国から学ぶことが定番。

鈴木春信の描く美男美女は、衣装こそ日本風ながら、あの夢見るような穏やかな顔は明清時代の絵によく似ております。長崎経由で入ってくる中国要素は、取り入れたいトレンドなのです。

鈴木春信「雨夜の宮詣 笠森おせん」/wikipediaより引用

「紅楼夢(こうろうむ)」/wikipediaより引用

『べらぼう』の頃となると、オランダからの影響も受け始めます。

中国もオランダも、よければどんどん取り入れるのが日本人らしさといえるでしょう。

西洋人がはるばる東洋まで来て、その気質を記録する際、戦国時代だと「学識においては中国人の方がはるかに上だ」と残されています。厳しい科挙もあったこととですし、当時の日本は乱世ですから必然の結果でしょう。

これが逆転するのが江戸時代のこと。

泰平の世で教育レベルが上がったことが要因のひとつ。それだけでなく、良いとなれば西洋由来の技術も文化も積極的に取り入れようとする、日本人の知的好奇心がどんどん才能を磨いているとみなされたのですね。

中国はなまじ大国だけに、自国文化に誇りがあり、西洋を受け入れられないことがネックとしてある。

一方で日本人はフットワークが軽かった。

近代へ向かうことを踏まえますと、この対比はなかなか興味深い。

そして葛飾北斎の評価とは、技術だけでなく、当時の日本人を代表する気質としての評価もあります。

彼の絵には、西洋絵画からの影響がある。波を描くうえで使われたベロ藍にせよ、ベルリン由来でした。

北斎の絵は日本らしさの象徴であるようで、海外の影響を取り入れていく気質も見てとれる――そういう鑑賞の仕方もあります。

それだけでなく、北斎の場合は中国要素としての道教もあり、彼の絵は数多の要素を解読していくとより深く楽しめるのです。

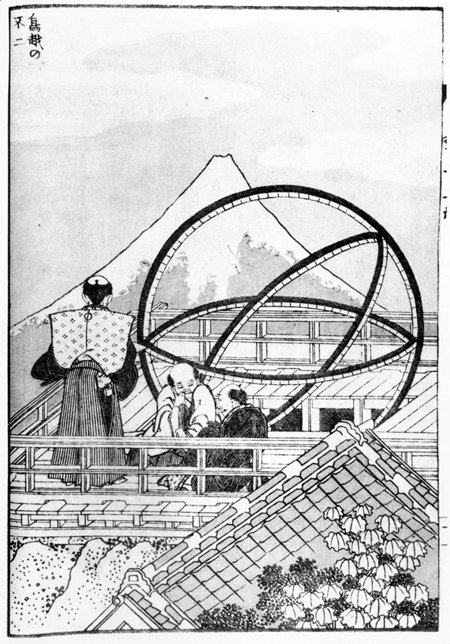

『富嶽百景 浅草鳥越の不二図』に描かれた浅草天文台の簡天儀/wikipediaより引用

これが日本文化を鑑賞する上で必須の姿勢でしょう。

柔軟性は素晴らしい資質であり、日本独自とか世界最古といったキーワードで賛美しようとすると詰みます。江戸時代から詰んで袋小路や陰謀論に突っ込む人が出てきてしまうことも……。

様々な流れを受け入れることができるのが日本文化の強みではないでしょうか。

「人足寄場」が民を真人間にする

京伝の『心学早染草』は当時の不良青少年を刺激しまして、悪玉提灯をかざして暴れる連中が出現しました。

『善玉悪玉 心學早染草寫本』(東京都立中央図書館所蔵)出典 国書データベース

倹約のせいでクサクサ、イライラしているんですね。これも定信の倹約政策のせいではないかと囁かれたそうです。

定信が「わかっていた、むしろ望んでいた、田沼病の連中をあぶり出せた」と語るその前に長谷川平蔵がおります。

文武両道、かつ打ちこわしの鎮圧が定信の目に留まったのでしょう。

そうした不良を放り込み、療治する寄せ場を作ると定信が言い出しました。舐め腐った根性を「真人間」に鍛え直すのだとか。

百姓ならば田畑に返す。町人なら鉱山等で労働させ、あるべき世の中にすると言い出します。

定信は、態度がピリピリしてかわいげがないので損をしておりますが、これは素晴らしい政策でしょう。

この政策は、前回の歌麿の嘆きにも対応している。彼はこう語っていました。

「ほかに身を立てる道が支度されんなら別だけど……そんなもなぁめったにないわけで。つまるところ、買いたたかれるしかねぇ。弱い者にツケが回るってなぁ、蔦重の言うとおりなんだよな」

定信の脳裏には悪玉提灯を持ち歩くバカボンの姿があるのでしょうが、生活苦から犯罪に手出しする弱い者も一定数おります。

そういう人々にスキルを身につけさせ、働く場を用意するのは実に理に適っている。米や銀を配るだけでなく、稼ぐ道を身につけさせることは大変素晴らしい。

長谷川平蔵もそう絶賛すると、定信は「平蔵に任せる」と被せるように言い出しました。

まぁ、平蔵は若い頃は素行不良でしたし、適性があるといえばそうですね。とはいえ火付盗賊改にも就任しており、さすがに固辞しようとします。

定信は、平蔵を選んだ理由を語ります。

市中に通じ、ならず者の扱いにも長けていて、最も適していると思ったのだとか。九郎助稲荷が「嘘だ」と突っ込み、面倒くさそうで誰も手を上げなかったのだと暴露しておりますが……。

光栄だと思いながらも、即答しかねる平蔵に、定信は餌をぶら下げます。

彼の父以来の念願である町奉行の地位をちらつかせたのです。

父からの悲願をぶら下げられ、腹を決めた平蔵。

根は真面目で親孝行なところもあるとしましょう。この動揺する顔がいいですね。

ちなみに結局のところ、平蔵は町奉行にはなれませんでした。本人のみならず江戸っ子も待ち望んでいたのですが、その前に亡くなってしまうのです。

歌麿はきよの姿を描き続ける

歌麿はきよの姿を描いています。

皮膚にいくつも赤い斑点ができ、目も虚。半ば死にかけている彼女も、歌麿から見れば観音か天女のように見えているのでしょう。

蔦重は歌麿から「案じぬように」との手紙を受け取っています。

弟子の菊麿曰く、ずっときよの絵を描いているとのこと。なんでもそうしていると、きよは癇癪を起こさないのだとか。

蔦重が不思議がっていると、隣にいたつよが、惚れた男が自分のことだけを見てくれてうれしいからだろうと推察します。

「見ててくれるか」

蔦重がつぶやきます。

耕書堂の店先には、鋭い目をした武士がいました。

なんでも町方掛の手の者だそうで、市中見回りのための新たな役職だそうです。

つよは「どうせならもっといい男がいいのにね」とふざけたことをいい「そういう話じゃねえだろ、ババア!」と蔦重が毒づく。

まあ、つよはなかなかいいことを言っておりやすぜ。

「江戸の三男」というモテるランキングでは、治安維持をする与力が入ります。いい男がパトロールするならば割と好意的に見られたことは確かでさ。

するとそこへ鶴喜が入ってきます。蔦重は菊麿に「歌麿のことを頼む」と出かけてゆくのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!