今年もよろしくお願いします。

大河ドラマのレビューを担当させていただいている武者震之助です。

はじめに断らせていただきます。

本作に関しては二年ぶりに厳しいレビューになる予感がしております。

【絶賛レビュー】をご希望の方には誠に申し訳ありませんが、閲覧をお勧めできかねますのでページを閉じてくださいますようお願いします。

やはり「女にも男にも、滅法モテた」という設定のようで

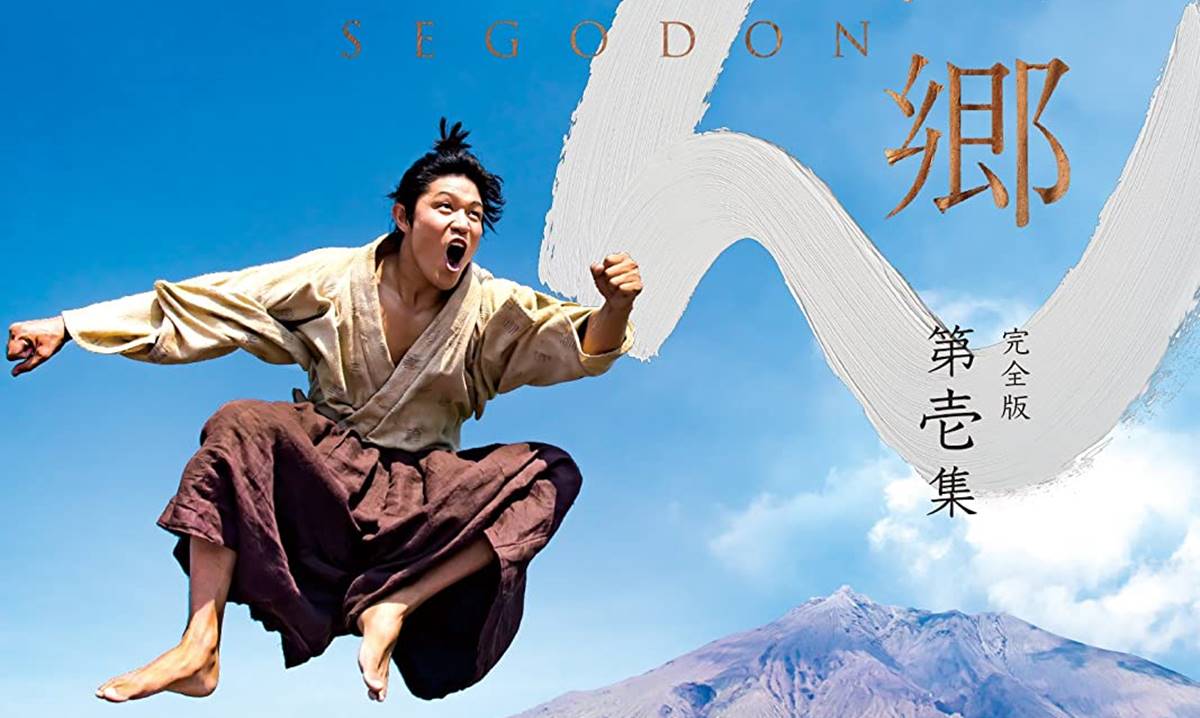

本作は、上野公園の西郷隆盛像除幕式から始まります。

西郷の死から21年後。

像を見上げるのは、西郷の妻・糸と、弟の西郷従道(つぐみちorじゅうどう)です。

そこで像の幕が上がった途端、糸は叫ぶのでした。

「ちごっ、ちごっ! こんな人でなか」

なぜ糸がそう思ったのか。それは謎だそうです……。

場面が切り替わり、薩摩の大自然の中、薩摩犬を連れて狩りをする西郷の姿に。

ここでナレーションが語ります。

「西郷について確かに言えることはただ一つ。女にも男にも、滅法モテたということ。この男がいなかったら、新しい日本は生まれませんでした」

うーん、やはり事前の情報通り「モテ」重視を打ち出されました。

「新しい日本」のクダリについても疑問はあるのですが、ともかく本作はそういう姿勢だ、ということ。

ナレーションはこう続けます。

「深い敬愛をこめて、人々は彼をこう呼んだ」

『西郷どん(せごどん)』

ほんと、こればかりは今更言うことでもないのですが、地元では「西郷さぁ」の方が通りがよいそうで。

彼の生きていた頃もそう呼ばれていたそうです。

「西郷どん」は割と最近になってからの呼び名なんですね。

なので、ドラマの影響で「西郷さぁ」が「西郷どん」と呼ばれるようになったら、地元の人々や彼に思い入れのある人は複雑な心情になるかもしれません。

映像美は素晴らしく1年を通じて期待

ここからオープニング。

割とスタンダードな、主人公出身地の絶景を見せますね。

ドローン撮影が見所でしょう。

映像美は、掛け値なしに素晴らしく、一年間を通じて期待ができそうです。

脚本進行が煮詰まった作品において、夏頃からチラホラ見えるようになる「脚本協力」が、今年は初回からクレジットされているのが異色です。

いよいよ本編。

ドローンの空撮に、地図が重なります。

「天保11年(1840年)、日本がまだ鎖国の深い眠りについていた頃……」

うぅうーん。えぇと、申し訳ありませんが初っ端からツッコませていただきます。

今年の正月時代劇『風雲児たち』の舞台は、これより前の安永年間(1770年頃)でした。

あの作品において、田沼意次が「鎖国はもう駄目だな」とつぶやき、平賀源内も同意していました。

彼ら以外にも、鎖国の限界や、ロシアはじめとする外国の脅威を感じている人はおり、作中にもチラホラと登場しています。

あれは別に脚本の三谷氏の脚色ではなく、実際に鎖国の限界を悟っている日本人はいたのです。

例えば文化5年(1808年)には、イギリス籍の戦艦フェートン号が長崎港を攻撃しておりまして。

天保10年(1840年)当時、深い眠りについているわけじゃないんです。

むしろ薄目をあけて、ふて寝をしている状態って感じでしょうか。

地理的な条件を考慮すると、薩摩は特に眠りが浅い地域でした。

って、時代考証の先生方がついている作品に心苦しいところですが、気になってしまったもので。

公然とした史実については、国民的番組で変に誤解を与えないためにも、あまり脚色を加えない方がよいのでは?という考えもあるのです。

昼間からウロウロできる立場ではないハズ

さて、ここからは郷中教育の様子と、主人公・小吉が見えてきます。

一応、ナレーションでも説明されておりますが、教育の特色があんまり深く見えてこないところは、ちょっと惜しいと思います。

ただ単に近所同士が集まって学んでいるようにしか見えないのです。

「チェストー!」というかけ声で知られる薩摩示現流の稽古は入りますが、お勉強のところでは「日新公いろは歌」をしつこいくらいに詠み上げて欲しかったかなぁ。

※「日新公いろは歌」……島津忠良(1492-1568年)の作った「いろは歌」で武士の心構え等を説く、薩摩の代表的教本

郷中の子供同士は、鰻取りをめぐって争い出します。その様子を、岩山糸という少女が見ているわけですが。

ここが……嫌な予感の始まりでした。

女子は、郷中教育を受けないから、家でゴロゴロしているわけではなく。家の仕事を手伝ったり、家事について習ったりするわけです。

どうして糸が昼間からウロウロできるのか。

なんだか不自然でして。

「武士は食わねど高楊枝」「渇しても盗泉の水を飲まず」

鰻を首尾良く取って小吉らが食べていますと、郷中仲間の有村俊斎が、もっと美味しい食べ物があると言い出します。

なんでも、磯の御殿では美味しいお菓子が食べられているとか。

よし、盗みに行こうと言い出す郷中仲間たち。

って、うぉい! 武士の子(しかも薩摩の子)として、それでいいんですかいっ!

「武士は食わねど高楊枝」という言葉がありますね。

武士は、おおっぴらに食い意地を張っちゃいかん、そんなもんなんです。

武士だって人の子だから、美味しいものを食べたいっていうのはありますけれども、しかし、それでも建前は違うのです。

戦場では味がどうこうなんて言ってられないんだから、食える時に食える物を食べて我慢しておけ、うまいものを食いたいと言うな、と意地を張るものなのです。

もうひとつ。

「渇しても盗泉の水を飲まず」

これは孔子の言葉です。

江戸時代の武士の子は儒教を徹底的に叩き込まれますから、盗みとかまずありえません。

ヤンチャでワンパクな少年たちを描こうとしたのはわかります。

しかし、武士の規範を早くも二つ踏んづけるプロットに、この先が不安でして。なんせ舞台は、日本でも屈指の、戦国の気風が濃い薩摩です。

本作の事前予想を昨日公開させていただきましたが、私はその中で『花子とアン(※脚本が西郷どんと同じく中園ミホさん)』のときにあった失敗を繰り返したりしないだろうか……という懸念事項をピックアップさせていただきました。

『花子とアン』では、「翻訳者が辞書を漬け物代わりにしていた」シーンがあり、これと同様のやってもうた感です。

身分差や年齢差を置き去りにしすぎでは

こうして、盗み食いミッションに挑む郷中の仲間たち。

ここで謎の少年が参加します。

「伊東……」と名乗り、下の名を言わない少年。これは「糸」ですね。

そこからセキュリティを無視して子供が屋敷に侵入する――という既視感ある展開になります。

新鮮なのは、見つかった子供たちが逃げまどうこと。

逃げ込んだ先で、大砲の砲弾が、爆死スレスレのところで落ちます。

そこにいたのは、ゴーグルをした島津斉彬。

大砲の実験をしていました。

「天狗じゃあ!」

驚いて逃げ出そうとする子供たち。

斉彬は菓子目当てでうろついていた子供たちを叱り飛ばします。

ここで小吉が勇ましく、

「覚悟ならできっちょ!」

立ったままそう言います。

しかし、です。

渡辺謙さん扮する斉彬の年齢からして、小吉は『相手が偉い人かも?』と判断して平伏しないものですかね。

たぶん彼だって、本気で天狗と信じているわけでもないでしょう。

斉彬は、小吉が最年少の仲間を捨てて逃げようとした、と指摘。

そういうのを薩摩の「やっせんぼ」(弱虫)だと言うのだろう、と指摘します。

さらにここで斉彬は、外国の天狗をやっつける算段をしていたと語り出すのです。

いきなり飛び出した子供相手に、己の志を披露せずにはいられない性格?

ここの会話は世界のケン・ワタナベが出ているだけで眼福級だ、そうは思います。

ただし、役者の気力だけで引っ張っているだけのような気がしないでもありません。

いくらなんでも、身分差や年齢差を意識しなさすぎではないでしょうか。

なんと言いましょうか。

すでに未来がわかっていて、運命の相手だと察知した神視点の上で会話している。そんな不自然さを感じてしまうのです。

斉彬は、口止め料だと言うとカステラを包んだ紙を放って寄越します。

家に戻った小吉は、自分より弱い者を守る為に強くなりたいと誓うのでした。

江戸時代は江戸育ちの藩主の方が普通では?

家の者は、小吉は強かった先祖・無敵斎の生まれ変わりだと期待を掛けています。

便宜上、最初から「島津斉彬」だと書いていましたが、作中で正体がわかるのはこのあと。

父である島津斉興の前に現れてからです。

斉彬が言うには、江戸に影武者を置き、勝手に帰国した、とのこと。

父に芋焼酎を差しだし、アヘン戦争の話をします。

無断に帰国して莫大な金がかかる大砲開発をする世子というのは、流石にフリーダム過ぎるでしょう。

実際、斉興に嫌味を言われてしまいます。

斉彬は、演じる人がカッコイイからついつい誤魔化されている気がしまして。

よくいえばフットワークが軽い。

悪く言えば大名世子としては無責任過ぎる。

たしかに、史実の斉彬は、西郷隆盛や大久保利通に目をかけ、能力主義の人材登用も進めましたが、子供相手にペラペラと大事なことを語るような印象ではありません。

そして、そんな親子の会話の場に、しれっと側室・由羅がいることも何だか違和感。

プライベートでくつろいでいるという設定ですから、セーフですかね。

ここで斉興と由羅が、わかりやすく斉彬を次期藩主にしたくないアピール。

「藩」というのは実は当時は使っていなかったそうですが、わかりやすくするためでしょう。

傍らには人の良さそうな弟・久光もいます。

由羅は、「江戸生まれの兄に藩主の座など渡せない」と、わかりやすい悪女ぶりで、久光に発破をかけます。

いや、むしろ江戸時代は江戸育ちの藩主の方が普通では?

※続きは【次のページへ】をclick!