天正11年(1583年)4月20日は摂津の戦国武将・中川清秀の命日です。

「知らん」という方、「信長の野望で見たかな……」という方が半々ぐらいでしょうか。

ゲームではモブ扱いされがちな武将であり、漫画や小説でも特筆すべきキャラのない人物として描かれでしょう。

しかし、これが意外というかなんというか。

実際の清秀は、割と頻繁に態度をコロコロ替えながら、なぜか秀吉とは義兄弟の契りを結びつつ、賤ヶ岳の戦いでは戦死という華々しい散り方をしているのです。

しかも跡を継いだ息子たちも一悶着を起こし、どうにか生き残るという飽きさせない展開で、一度知ってしまうと途端に愛着が湧いてくる中川家と申しましょうか。

中川清秀/wikipediaより引用

今回は、そんな清秀の生涯を振り返ってみましょう。

はじめは池田勝正の家臣だった

中川清秀は天文十一年(1542年)、摂津の地に生まれました。

生誕時の中川家は、池田勝正の家臣。

勝正は、三好三人衆と共に織田家と敵対していましたが、永禄十一年(1568年)の信長上洛時に降伏し、以降は織田家の傘下へ。

清秀も織田方に就くこととなりました。

この時点で27歳ですから、心身が最も充実していたタイミングで織田家に仕え始めることができ、このときは中々運に恵まれていたと言えるでしょう。

すると永禄十二年(1569年)1月に【本圀寺の変】が勃発――信長の留守中に足利義昭が三好三人衆に襲撃されるという重大事件が起きると、清秀も明智光秀に加勢して戦いました。

足利義昭/wikipediaより引用

結果は光秀や清秀の勝利です。

岐阜にいた信長が大急ぎで京都までやってくるほど大慌てとなった事件ですから、義昭の救済に命を賭した清秀もかなりの武功と言えるでしょう。

しかし、程なくして雲行きが怪しくなっていきます。

主筋の池田氏で、勝正とその弟・知正が家督争いに突入して、知正が勝利したため、清秀は荒木村重の下へ行ったのです。

元亀三年(1572年)8月に高槻城主・和田惟政を討ち取る功績などを挙げ、その後、茨木城の城主に。

そしてそのまま約6年間が過ぎた頃、突如、織田家に激震が走りました。

天正六年(1578年)10月、荒木村重が本願寺や毛利と手を組み、信長に反旗を翻したのです。

荒木村重/wikipediaより引用

村重とともに離反→織田家へ帰参

荒木村重の織田家離反――中川清秀はその経緯にガッツリ関わっています。

村重が謀反を決めた理由の一つが、他ならぬ「清秀の言葉」だったとされるのです。

一体どういうことか? 順を追って説明してまいりましょう。

まず当時「中川清秀の家臣が石山本願寺に兵糧を横流ししている」という噂が流れました。

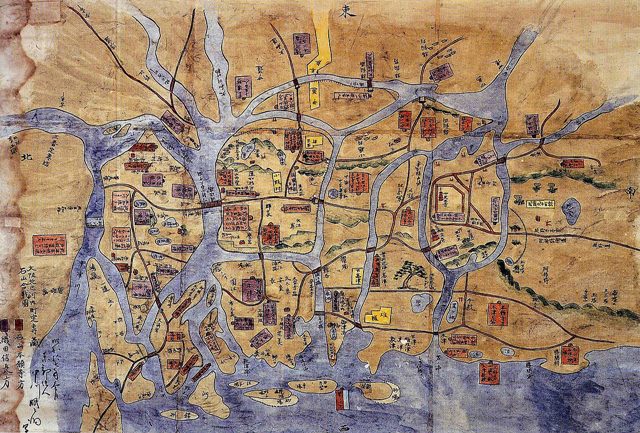

織田軍と石山本願寺が約10年にわたって激突『石山合戦図』/wikipediaより引用

石山本願寺とは、織田家にとって大ボスキャラの一つです。

そんなところへ兵糧を横流しだなんて、万が一、信長の耳に入ったら……と思うと、清秀にとっては生きた心地のしない噂であり、上役である荒木村重にしても同様、気が気ではありません。

そこで村重は信長へ弁明しようと思い立ち、そのとき清秀が次のようなことを言ったというのです。

「今から行ってもどうせ殺されますよ」(超訳)

残念ながら話の真偽は怪しいところ。

実は村重が謀反を起こした正確な理由は今もわかりませんが、ともかく結果だけ見ると、清秀は村重サイドに従っています。

織田家と毛利家(with本願寺)を天秤にかけ、毛利のほうが有利だと思ったのでしょう。

当時の判断基準からして、そう思っても仕方ないほど、毛利や本願寺は強力な勢力でした。

しかし、衝撃の展開は続きます。

※続きは【次のページへ】をclick!