大河ドラマで『べらぼう』の舞台である江戸時代中期が描かれるのは今回が初のこと。

これまでの定番人気である戦国作品や幕末作品とは当然ライフサイクルが異なってくるものであり、ドラマの展開も変わってきます。

そこで、序盤、最も大きなポイントになったのが重要キャラの「退場」――具体的に言えば、瀬川、徳川家基、平賀源内の三名でしょう。

例えば、戦国時代の大河ドラマですと、武士階級が主役になることが多く、必然的に婚姻は政略結婚となり、序盤で大切な存在が死亡退場することもあります。

幕末作品も、志士の活躍時期が20代から30代であることがお約束。日本史上最も暗殺が多発した時代ですから、一回の放送で複数名が死亡して一気に大量退場することもありますね。

その点『べらぼう』舞台となる江戸の中期が、日本人にとって馴染み薄い存在になってしまったのは、なかなか困った状況です。

かつては民放時代劇や落語などのエンタメ経由で知識を仕入れられましたが、現在、そうしたコンテンツはほぼ全滅。

戦国や幕末作品であれば、結婚や歴史上の事件、あるいは大切な人の死でストーリー展開の区切りをつけられましたが、『べらぼう』ではそれが不可能なのです。

そこで、瀬川、徳川家基、平賀源内という三名の退場により、序盤の幕が引かれました。

彼らの退場により、『べらぼう』はどう中盤へ繋がってゆくか、何がポイントになるのか、誰に注目すればよいか――第17回放送から始まる中盤を考察して参りましょう。

長い初恋の終わりであった「瀬川」

大河ドラマでは第一章(序盤)の区切りが「初恋の人との別れや結婚」となることがしばしばあります。

特に戦国時代の政略結婚は、現代人ならば初恋をしているような時期に行われる。

それでは青春コメディ展開ができないと気遣ったのか、強引な初恋を取り入れることも悪しきお約束としてあります。

「男性主人公が暴れ馬を止めると、それが未来の妻だった――二人は運命的に出会っていた」

そんなシチュエーションが、あるあるネタとして語られるほどです。

『べらぼう』はこの点においてかなり特殊な展開でした。

普通、江戸の町人男性は、現代人が想像しやすい甘酸っぱく若い恋もあったものです。

ところが蔦屋重三郎は吉原で生まれ育ったため、その感性が大きく歪められていました。

あれだけ美女がいるにも関わらず、女郎に惚れることは厳禁であるため、恋心すら芽生えぬまま成長していったのです。

そんな蔦重の封じられていた恋心を解き放ち、それが実るようで実らず散るまでが、第一章で描かれました。

相手は瀬川です。

本を読む瀬川『青楼美人合姿鏡』/国立国会図書館蔵

“あざみ”と呼ばれる禿の頃に出会った彼女は、“花の井”花魁となり、ついには五代目“瀬川”にまでのぼりつめた特別な存在でした。

聡明で自制心が強い彼女も、恋心を抑え込んでいます。

それが互いに心を打ち明けあう場面は素晴らしいものでした。

蔦重も五代目瀬川も、実在したことは確かですが、恋愛感情があったかどうかはわかりません。

『光る君へ』における紫式部と藤原道長のように、同時代の人物を恋愛関係にすることは、フィクションである大河ドラマとしては許容範囲にあたります。

ではなぜ、蔦重と瀬川を恋愛関係にしたのか?

吉原という、色と欲に溢れながら恋すら自由にできない環境を描くことができる関係性といえます。

五代目瀬川の記録が残されているのは、鳥山検校に身請けされた話がゴシップとして喧伝されたためでもあります。

これも重要でしょう。

幕府公認の高利貸しを営むことができた【当道座】の持つ権勢を描くこともできる。

鳥山検校と同じく江戸時代の検校だった杉山和一/wikipediaより引用

田沼意次が目指した経済振興ゆえの権勢でもあり、吉原だけで完結せず、当時の江戸の状況を描くうえでも秀逸な設定といえます。

恋愛描写として上質であるだけでなく、当時の世相を学ぶ上でも大切な恋でした。

瀬川の後は正反対のヒロインが登場する

第14回放送における瀬川の退場川は「瀬川ロス」を引き起こすのではないか?と言われました。

その後、2回分の放送に渡って、瀬川を失い虚脱する蔦屋重三郎と共に政治的陰謀が引き起こされた。

新章では、瀬川を埋める新たなヒロインは登場するのか?

というと、新章予告でお目見えしました。

一人目は、大文字屋の“かをり”改め“誰袖”(たがそで)です。

“かをり”のころから蔦重に惚れ、しなだれかかってきた彼女は、どこか危ういものがありました。瀬川のような思慮深さがないような性質を見せていたものです。

また、彼女の店である大文字屋は、瀬川の店である松葉屋よりも金にがめついことが示されていました。

欲望が絡み合った中、純情と軽率を備えた彼女には何かおそろしいことが起きるのかもしれない。そのことにより吉原を去った瀬川の聡明さが示されるかもしれません。

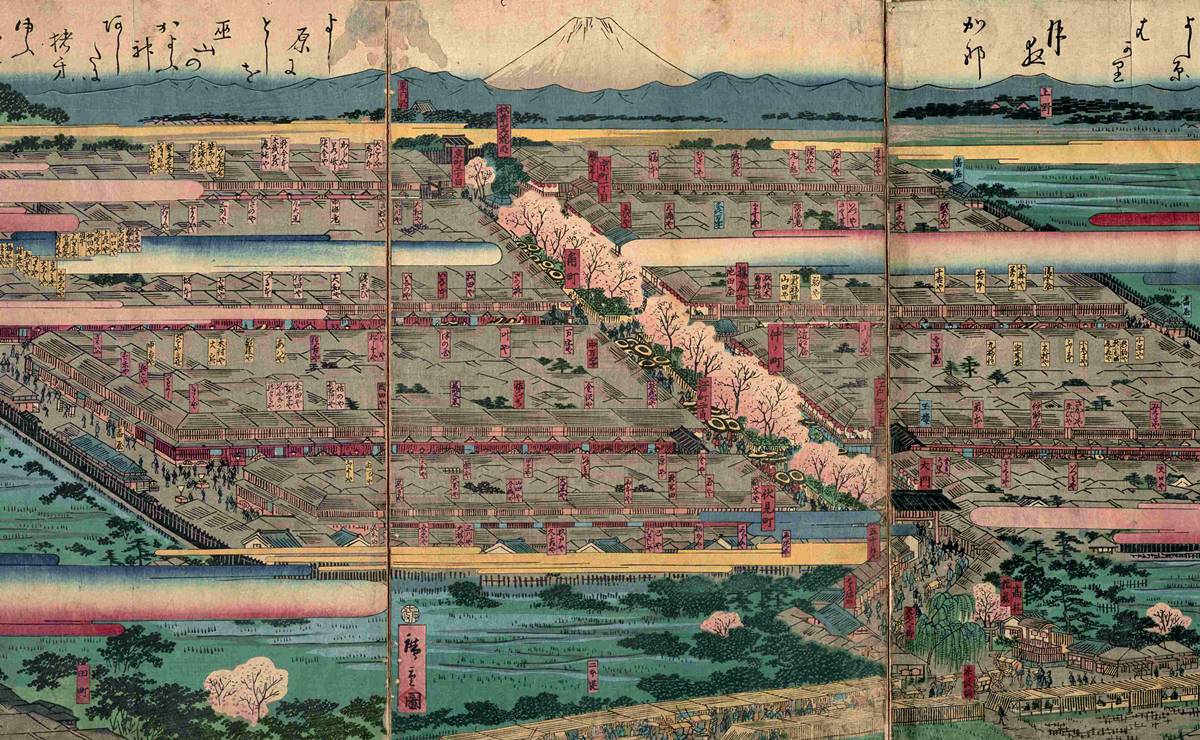

『東都新吉原一覧』二代目歌川広重/東京都立中央図書館蔵

もう一人は、吉原女郎とは対極にいると思える“てい”です。

眼鏡を掛け、吉原出身の蔦重を嫌う設定なのだとか。嫌いだという感情をキッパリと言い切る、江戸の女らしさがあります。

眼鏡はこのころはまだ高いので、それなりの金のある家の娘なのか。当時でもこれでは「嫁の貰い手あんのかい?」と言われそうな近寄りがたさは感じます。

といっても、結果的に蔦重の妻になるということですので、婿取り前提でもないようです。

家庭環境ではなく、確固たる自我があって好きを追い求める。そんな近世の中で生まれた女性像が見えてきます。

天女に喩えられた吉原女郎に対し、感情を出し、時にガサツでもあったこうした江戸の女は【地女】と呼ばれます。

【地本】と同じ「地」の字を使っておりますね。武家の女性のように、儒教倫理にがんじがらめにされているわけでもない。そんな強い女性像が期待されます。

「瀬川は蔦重よりも聡明ではないか?」と思えることがしばしばありました。

”てい“は理屈ぽく、近眼になるまで本を読み漁るほど博識な女性ではないかと思われます。大河ドラマヒロインの常識を変える、そんな魅力を期待したいところ。

日本人女性は昔からしっとりしていたわけでもなく、江戸の女はむしろ気が強かった――そんな歴史的事実をしっかりと示す姿が見られるのではないかと信じています。

政治抗争の種が蒔かれた「家基」の死

第14回で瀬川が退場したあと、徳川家基の急死が描かれました。

瀬川と平賀源内の退場に挟まれており、家基の出番も大きくはありません。そのためか、劇中の退場者としてはインパクトが小さいといえるかもしれません。

徳川家基/wikipediaより引用

しかし、歴史的なインパクトという意味ではかなりのものがあります。

家基の死は衝撃的なものでした。父である徳川家治には他に男子がおらず、次期将軍の座が空になってしまう。

田沼意次の権勢も、家治の信頼ゆえに保たれていることもあり、家基の死は当時から陰謀が囁かれました。

健康体の青年が突然死した上に、政治も絡んでくるとなれば、格好のゴシップネタなのです。

歴史ミステリという点でも、江戸時代屈指のものといえるでしょう。

『べらぼう』が“べらぼう”な点は、この死を第二章以降の展開への何重にもわたる伏線にしているところでしょう。

家基の死に、父も母も納得していません。

お知保の方は将軍生母への道が絶たれたことに憤りを覚え、生爪が剥がれるほど狂乱する姿はあまりに強烈。

そんな見た目のインパクトだけでなく、その疑念と怒りが今後、不穏の種として残ってゆくことも示されています。

家基の急死を、江戸っ子たちが噂にしている姿も見られます。

この家基の死がもたらす大波は、意次にも襲いかかる。主君である徳川家治が味わった苦悩を味わう――嫡男の田沼意知が城中で斬られ、横死を遂げてしまうのです。

江戸っ子たちの口には戸が立てられぬどころか、【地本問屋】たちは顧客の需要に応じるように、意知の死を題材にした作品を世に送り出しました。

なんでも金儲けのタネにする意次に対し、このことが痛烈に跳ね返ってくるのです。

己を庇っていた家治が病に斃れると、意次への不満を募らせたお知保の方が牙を向きます。

このように、史実を追うだけでも大変な事態に陥るというのに、さらに因果が絡むところが『べらぼう』の面白さ。

家基の死について、田沼意次と平賀源内が調べていたことが、さらに絡まってゆきます。

※続きは【次のページへ】をclick!