天文15年8月12日(1546年9月6日)は信濃の戦国武将・小笠原貞慶(さだよし/さだのり)の生誕日。

戦国時代の信濃と言えば、武田信玄あるいは真田一族あたりを思い浮かべる方が多いでしょうか。

しかし信濃の守護家は南北朝以来、小笠原一族が務めており、その出自を遡れば信玄と同じく甲斐源氏・源義光(新羅三郎義光)の流れを汲むという名門武家でもあります。

戦国ゲームやフィクションなどでの存在感は低いけれど、一定の重厚感はある――ゆえに戦国時代もそういう扱いで利用されながら、最終的に幕末まで家を残すという強かさを備えていた。

いったい小笠原貞慶とはどんな武将だったのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

信玄に攻められ流浪の日々

小笠原貞慶は、南北朝時代に足利尊氏によって信濃守護に任じられた小笠原氏の末裔です。

マンガ『逃げ上手の若君』で、いろいろと強烈に描かれているあの小笠原貞宗の子孫ということになります。

それから時が進み、戦国時代の小笠原家は、信玄率いる武田家に圧迫されていました。

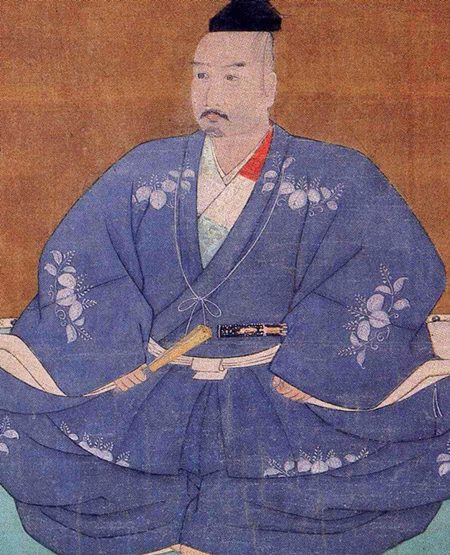

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

貞慶は天文十五年(1546年)生まれで、彼がまだ幼かった天文二十二年(1553年)、武田信玄に敗北し、小笠原家は没落。

貞慶は父・長時と共に流浪の日々を送ることになります。

いったん上杉家に身を寄せた後に上洛し、その後しばらくは三好長慶を頼りました。

三好氏が「小笠原氏の庶流」を名乗っていたので、双方に一応の名目と利用価値はあったのでしょう。

「貞慶」という名は長慶の偏倚を受けたものだともされていて、庶流が本家に字を与えるというあべこべな状況になっています。

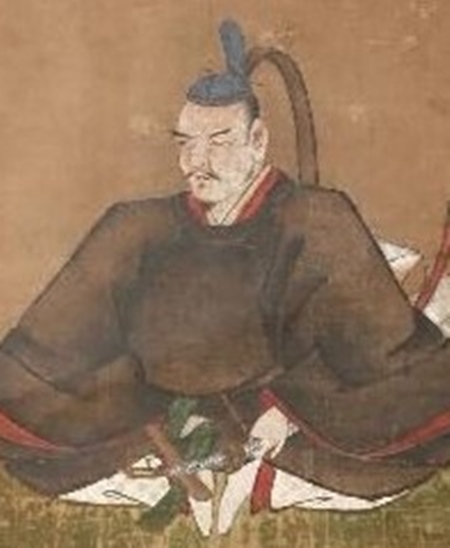

三好長慶/wikipediaより引用

ただし、この状況は貞慶としても歯がゆかったようで、永禄四年(1561年)に本山寺(大阪府高槻市)へ旧領回復のための祈祷を依頼したことがあります。

若き貞慶の悲願が窺える行動ですね。

長慶の死後は三好三人衆と行動を共にしており、信長が上洛したときにも三好三人衆の軍に加わり敗北。

その後は、再び父と共に上杉謙信のもとへ逃れたようです。

河尻秀隆を通じて信長に従う

小笠原貞慶はいつ頃方針を変えたのか。

正確な時期は不明ながら、天正三年(1575年)2月26日付で織田家の重臣・河尻秀隆から貞慶に宛てた書状が見つかっています。

河尻秀隆/wikipediaより引用

これが初の連絡だったようで、書状には、以下のようなことが記されていました。

・信濃と美濃の間で有事になった場合は小笠原家に協力してもらいたい

・織田家が信濃を攻略した後は、貞慶を守護に復活させる

織田家としては、武田家の信濃領へ侵攻する際、大義名分として地元の守護家を利用することに価値を感じていたのでしょう。

貞慶はこの交渉を受け入れたらしく、天正三年(1575年)秋以降は、信長や織田家の重臣が東日本の大名へ宛てた書状について、貞慶が副状をつけるようになりました。

織田信長/wikipediaより引用

副状は「この手紙は間違いなくこの人が書いたものです」と証明するものなので、ある程度信用がないと作れません。

少なくともこの時点では小笠原家が軽んじられていたわけではなさそうですし、信濃守護の家名は有効だったということでしょう。

父の小笠原長時はこのころ蘆名氏のもとにいたので、父子で織田家と東国諸大名とのパイプ役を果たしていたのかもしれません。

※続きは【次のページへ】をclick!