こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

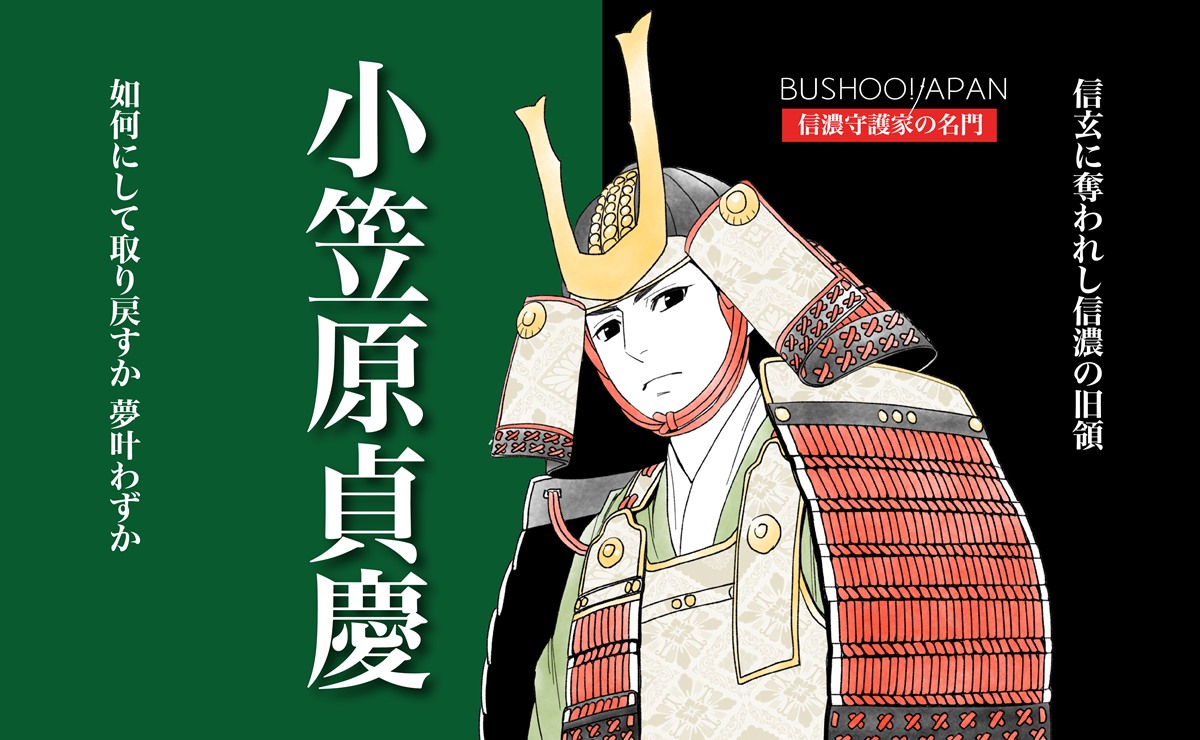

【小笠原貞慶の生涯】

をクリックお願いします。

秀吉の命により再び家康の配下へ

天正十四年(1586年)6月には、秀吉が小笠原貞慶を通して田村清顕へ伊達・田村・蘆名の和睦を命じており、秀吉傘下の武将として働いていたことがわかります。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

一方で、天正十四年には貞慶の重臣・倉科七郎左衛門朝軌が木曽郡で地元の土豪に殺されるという事件が起きていました。

小笠原家と対立していた木曽家など、近隣国衆の仕業と考えられます。

大坂への献上品を運ぶ途中だったとか、逆にその帰りだったとか、状況は定かではありません。

おそらく生き残りがいなかったか、居たとしても松本への道中で力尽きてしまったのでしょうか……。

倉科七郎左衛門朝軌の一行は30人ほどいたらしいので、襲撃側もそれなりの人数と武装が整っていたはずで、その後、朝軌らの霊を慰めるために倉科祖霊社が建てられ、現代にも残っています。

貞慶は旧領復帰の難しさを噛み締めたことでしょう。

そして天正十五年(1587年)、秀吉の命によって再び家康の配下となりました。

隠居とその後の小笠原氏

天正十七年(1589年)、嫡子・秀政に家を譲り、小笠原貞慶は隠居の身となりました。

同時に秀吉の命令で、秀政の正室に徳川方の登久姫(福姫)を迎えています。

登久姫(福姫)は、家康の長子・松平信康と信長の娘・徳姫(五徳)の娘であり、小笠原家にとっては恵まれた婚姻でありましょう。

松平信康/wikipediaより引用

実際、小笠原家は、徳川家の譜代衆に組み入れられていきます。

残念ながら登久姫は、慶長十二年(1607年)に痘瘡(天然痘)で亡くなってしまいますが、それまでの18年間で六男二女に恵まれました。

政略結婚でも夫婦仲が良かったことが伺えますね。

貞慶も、隠居したとはいえ、戦国時代あるあるでまだ活動は続けています。

天正十八年(1590年)の小田原征伐では前田利家の軍に加わり、北条方の城攻略に参戦。

その後は家康が関東に移されたことを受けて秀政が下総古河3万石となったため、貞慶も同行しました。

徳川家康/wikipediaより引用

古河に移ってからは、いよいよご隠居生活を謳歌していたのか、あまり目立った動きは見られません。

亡くなったのは文禄四年5月10日(1595年6月17日)のことでした。

享年50。

その後、秀政が関ヶ原の戦いで東軍方として後見したことなどにより、小笠原家はついに松本へ再度の帰還を果たします。

貞慶も草葉の陰で喜んでいたことでしょう。

実はさらにその後、小倉へ移封されてしまうのですが……幕末まで家は存続していますし、途中で財政再建にも成功しているし、江戸時代の武家としては割と良い方ではないでしょうか。

ちょっとクサい表現をすると「置かれた場所で咲く」のが小笠原家の生き残り方といえるかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

武田氏 佐竹氏 小笠原氏らを輩出した甲斐源氏の祖・源義光はどんな武士だった?

続きを見る

-

武田信玄の生涯|最強の戦国大名と名高い53年の事績を史実で振り返る

続きを見る

-

石川数正の生涯|なぜ秀吉の下へ出奔したのか 豊臣政権の崩壊後はどうなった?

続きを見る

-

森長可の生涯|信長に期待され「人間無骨」を操る鬼武蔵は蘭丸の兄だった

続きを見る

-

戦国大名・三好長慶の畿内制圧~信長より先に天下人となった43年の生涯とは?

続きを見る

【参考】

谷口克広『織田信長家臣人名辞典(吉川弘文館)』(→amazon)

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)

佐藤貴浩『「奥州の竜」伊達政宗 最後の戦国大名、天下人への野望と忠誠』(→amazon)

国史大辞典

世界大百科事典

日本大百科全書(ニッポニカ)

日本人名大辞典

高槻市/たかつき歴史WEB(→link)

南木曽町観光協会ホームページ(→link)