※本連載「日本史 今日は何の日」は、過去の出来事を一日早い日付でピックアップ

日本の歴史を振り返ったとき、9月17日には何が起きていたか?

今回は源頼朝や足利尊氏へと続く源氏台頭のキッカケとなった【前九年の役】に注目。

さっそく振り返ってみましょう!

飛鳥・奈良・平安

◆康平5年9月17日(1062年10月22日)前九年の役が終了

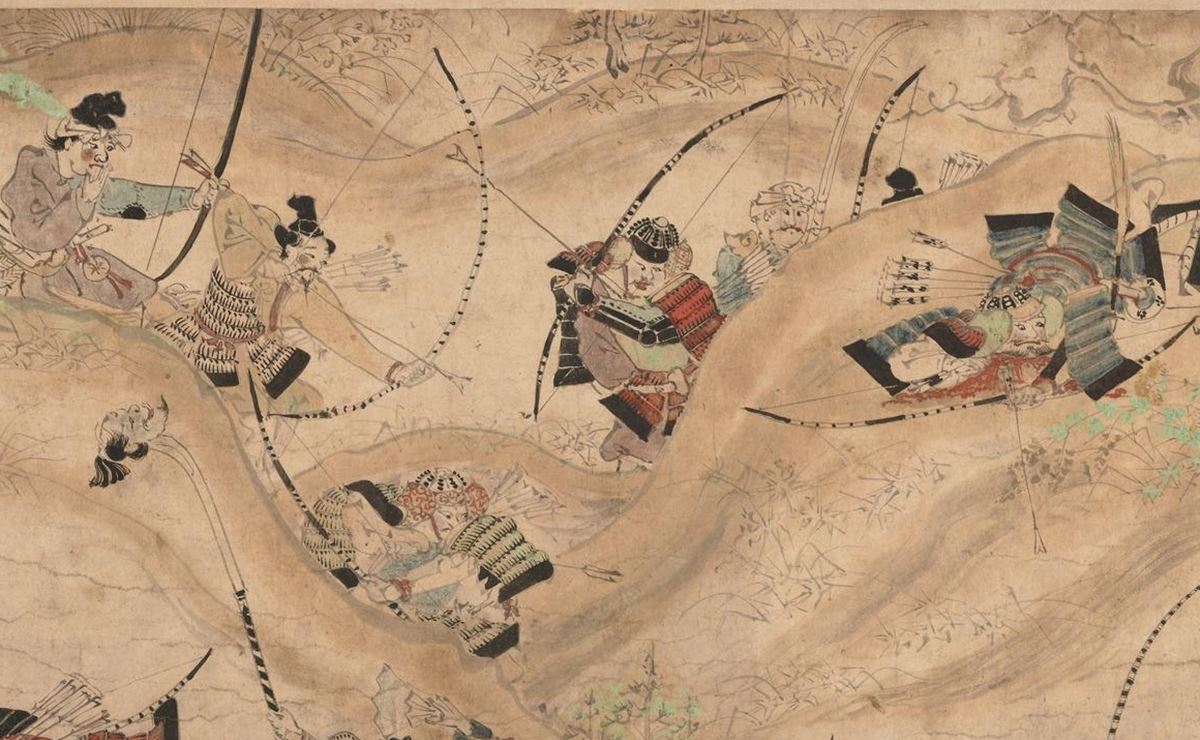

『前九年合戦絵巻』鎮守府将軍の源頼義と、その息子・源義家が共に参戦/国立国会図書館蔵

厨川柵(くりやがわのさく)を落とした源頼義が康平5年9月17日、陸奥の豪族・安倍貞任を討ち、後日、安倍宗任らも投降して前九年の役が終結しました。

源平・鎌倉・室町

◆慶長5年9月17日(1600年10月23日)佐和山城の戦い

佐和山城趾

関ヶ原の戦いで敗走した石田三成を追い、東軍は慶長5年9月17日、その居城・佐和山城へ攻め込みました。

このときのメンバーが実にエグい。

小早川秀秋をはじめ、朽木元綱や小川祐忠、脇坂安治、赤座直保など、西軍を裏切ったメンバーで構成されていたのです。

家康にしてみれば「お前らの誠意を見せてみろや」ってところでしょう。

小早川秀秋は最初から東軍だったとされ、戦後の領土分配で石高加増となりますが、他のメンバーは改易の憂き目に遭う者も……(詳細は以下の記事からご確認を)。

-

関ヶ原の戦いは家康vs三成の本戦だけでなく全国各地で合戦が勃発【総まとめ更新】

続きを見る

一方、佐和山城を守っていたのは、父の石田正継や兄の石田正澄でした。

石田正継/wikipediaより引用

彼らはことごとく死に追い込まれ、城中の女性たちは身投げする者も。

「女郎墜の悲劇」と呼ばれまして、その辺の詳細は以下の記事をご覧ください。

-

佐和山城の戦い|関ヶ原直後の三成居城で起きた「女郎墜の悲劇」とは?

続きを見る

前九年の役

武士が台頭する契機となった事件――日本史の教科書や参考書で必ず一度は見かけるこの文言、一体どの事件が相応しいのか?

あえて全候補を挙げるなら、以下の4つでしょう。

◆前九年の役(1051年~1062年)

◆後三年の役(1083年~1087年)

◆保元の乱(1156年)

◆平治の乱(1159年)

日本史の授業でもお馴染みですので皆様もご存知のはず。

いずれも源氏(河内源氏)が深く関わっていて、実際、騒動の中心にいます。

その中で源氏が「台頭した=最初に名を売った」のは、やはり「前九年の役」でしょう。

一体どんな事件だったのか?

一文で示しますと、

・源頼義(よりよし)が東北の有力豪族である安倍氏の反乱を鎮圧した(ただし力を借りまくって)

→東国に源氏の基盤ができる

となります。

源頼義『本朝百将伝』/国立国会図書館蔵

主役となる源頼義は、源義家や新羅三郎義光の父であり、ひいては源頼朝や武田信玄のご先祖様となりますね。

源頼義

│ │

源義家 源義光

│ │

│ │

源頼朝 武田信玄

義家の血筋からは足利氏や新田氏などが輩出されたり、義光からは他に佐竹氏やら小笠原氏、南部氏など、東日本を中心に武家の名門が揃っておりまして。

そんな頼義は、どんな風にして「前九年の役」を治めたのか?

前九年の役で源頼義と対立したのは東北の安倍氏です。

◆源頼義vs安倍氏

もともと朝廷に制圧された東北地方の蝦夷勢力は俘囚(ふしゅう)と呼ばれ、安倍氏は「胆沢・江刺・和賀・稗貫・斯波・岩手」の6エリアを束ねる俘囚長として君臨していました。

それが11世紀前半になると、安倍頼時(頼良)が年貢も労役も収めず、自ら同エリアの支配を始めるのです。

前九年後三年絵巻/国立国会図書館蔵

その横暴、許すまじ――。

朝廷は永承6年(1051年)、藤原登任(なりとう)に命じ、出羽秋田城介・平重成と共に鎮圧を命じました。

しかし、これが大敗。

古くから馬産地として知られる陸奥では、軍馬や将兵の戦闘力が高いことで恐れられており、朝廷からの派遣軍が敗北するのも一度や二度ではありません。

そこで新たに陸奥守と鎮守府将軍に任命されたのが源頼義でした。

源頼義は持ち前の統率力を発揮して、安倍氏を捕縛……とはなりません。

このタイミングで上東門院彰子の病気平癒祈願で大赦が行使され、安倍頼良の罪も許されるのです。

彰子とは?

そう、大河ドラマ『光る君へ』で見上愛さんが演じて話題になった、あの藤原彰子です。藤原道長の娘ですね。

-

藤原彰子の生涯|紫式部や一条天皇と共に父・道長の政権を盤石にした功労者

続きを見る

彼女は永延2年(988年)生まれですから、永承年間(1046年~1053年)を生き抜いても不思議ではなく、実際、承保元年10月3日(1074年10月25日)まで生きています。

華やかな京都からは想像できない争乱が東北では勃発していたんですね。

むろん前九年の役はこれでは終わりません。

本編はここから。

画像はイメージです(男衾三郎絵詞/wikipediaより引用)

源頼義が任期を終えようという天喜4年(1056年)のこと。

頼義が安倍頼時から饗応を受け、多賀城の国府へ戻ろうとしたときに事件は起きました。

阿久利川(あくとがわ)の付近で一行が何者かに襲撃され、その犯人が安倍貞任ということになったのです。

しかも大した調査もせず貞任を処断しようとしたものだから、安倍氏は当然激怒し、友好関係は破綻。

全面戦争へ突入します。

『前九年合戦絵巻』の安倍貞任/wikipediaより引用

当然、朝廷から派遣された源頼義の圧勝でしょ?と思いきや、衣川関(岩手県西磐井郡平泉町)で結束した安倍軍は非常に強力で、頼義はあっけなく敗北してしまいます。

安倍頼時は地元俘囚との戦いで命を落としてしまいますが、安倍貞任や安倍宗任らの抗戦は激しく、黄海の戦いで源頼義が敗れたときには、なんと主従わずか七騎で逃げ出す始末で……。

源氏って本当に強いの?

という疑問、実は最後まで消えなかったりします。

その後、源頼義は出羽山北の俘囚主・清原光頼と清原武則兄弟から1万もの援軍を得て、安倍氏に対抗します。

衣川から鳥海、黒沢尻と追い込んで、最終的に厨川柵(くりやがわのさく・盛岡市)で安倍貞任を討ち取りました。

それが康平5年9月17日(1062年10月22日)のこと。

合戦後、源頼義は伊予守、源義家は出羽守となり、清原武則は鎮守府将軍に就任するのですが、その清原氏が今度は【後三年の役】で窮地に追いやられてしまいます。

その詳細は以下の関連記事でご覧ください。

-

後三年の役~頼朝の高祖父・義家を「武士のシンボル」に押し上げた合戦を振り返る

続きを見る

参考文献

- 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊, 1979–1997年刊)

ジャパンナレッジ:公式ページ - 『日本史「今日は何の日」事典』(吉川弘文館, 2021年, ISBN: 978-4642083911)

出版社:吉川弘文館 |

Amazon:商品ページ