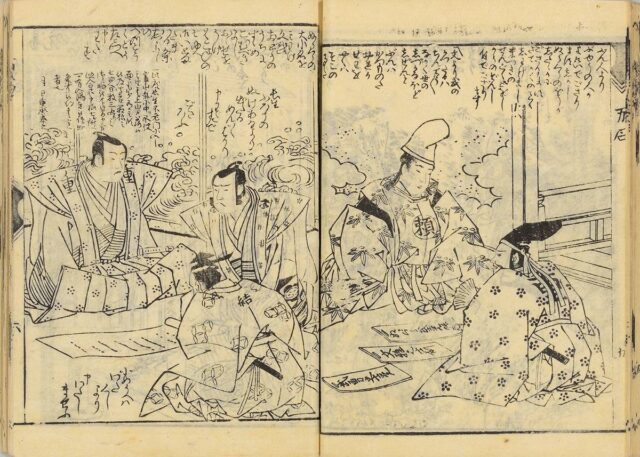

松平定信が、自らの政道を皮肉った黄表紙『文武二道万石通』(ぶんぶにどうまんごくどおし)を読んでいます。

著者は朋誠堂喜三二。

版元は耕書堂。

物語の舞台は鎌倉時代です。

源頼朝の指示により、忠臣である畠山重忠が、鎌倉武士を文に秀でたもの、武に秀でたもの、そのどちらもできない「ぬらくら」に分ける……と、ここまで読んだ定信は破顔一笑、感激しています。

定信は畠山重忠の着物に書かれた梅鉢の紋に目を留める。

「これはもしや!」

そう言いながらはしゃぎ始め、水野為長に挿絵を見せました。自分のことを描いているとピンときたわけですな。

『文武二道万石通』/上田市立上田図書館(花月文庫)蔵

「神」に言及されて浮かれる黄表紙オタクの越中守

「あいや、殿でございますか!」

「喜三二の神が私をうがってくださったのか!」

推しの本に自分が出てくれば、そりゃあファンとしては盛り上がりますな。

一方で役立たずの「ぬらくら」は田沼一派として描かれております。

そしてついには徳川家基にみたてられた源頼朝が、こう説教として言い放つわけです。

「文とも武っとも言ってみろ!」

定信は大はしゃぎ。彼からすれば、むしろエールを送ってもらったようなもんでした。

取りようによっては、定信をおちょくっているのではないか?と為長は気づいているようですが……。

しかし黄表紙オタクの定信は、これはジャンルとして面白くなければならないと反論。

そしてこうきたぜ。

「肝要なるは蔦重大明神がそれがしを励ましておるということ。大明神は私がぬらくら武士どをも鍛え直し、田沼病におかされた世を見事立て直すことをお望みだ! 天明八年戊申、私は一層励まねばならぬ!」

九郎助稲荷が「違います!」「ものすごく違います!」とツッコミを入れていますが、届きゃしねえんですな。

ちなみに本作に出てくる黄表紙の内容は『べらぼうな笑い 〜黄表紙・江戸の奇想天外物語!』で解説されております。

鵯越えで馬を背負う畠山重忠:歌川国芳/wikipediaより引用

それにしても、なぜ鎌倉武士が出てくるのか、なぜ「うがち」とわかるのか。

この点、ちぃと説明させていただきやす。

徳川家康は『吾妻鏡』を収集し、関東に幕府を築く際の手本にしたとされます。

日本史は、西日本政権と東日本政権があります。鎌倉時代と江戸時代が東で、それ以外は西ですね。

では明治維新以降はどちらなのか?

首都は東京で、現在皇居もありますが、では東日本政権か?というと、そうではありません。

明治以降のインフラ整備速度は西高東低で、現在もその影響が残っています。

大河ドラマもこの傾向が顕著で、それこそ近年においても『鎌倉殿の13人』と『べらぼう』、そして再来年『逆賊の幕臣』が東で、他は西です。

このように日本史は西高東低傾向が強い。

ゆえに江戸文化は、自分たちと同じ東日本政権である鎌倉時代をモチーフとしたものが多くなるわけです。

次に、梅鉢の紋を見て、自分をうがっていると見抜いたこと。これが江戸時代の読みときに必須となる要素です。

要は家紋ですな。

松平定信や武士が自分の家紋を知っているのは当然として、黄表紙を楽しむ大勢の江戸っ子たちまでなぜ知っているのか?

『武鑑』の効用です。

『武鑑』とはいわば「武士名鑑」であり、ドラマの中でも日光社参の行列を見る江戸っ子が手にしていました。本物と書籍を見比べて楽しんでいたんですね。

これまた定番のベストセラーで、しかも実用書ですから手堅い売上となりました。

取り扱う版元も地本問屋ではなく書物問屋であり、定番商品でした。須原屋市兵衛が暖簾分けしてもらった、いわば親にあたる元祖須原屋が扱っていたのです。

しかし同時にツッコミたくなりません?

そんな支配者たちの名鑑を見て確認して「やっぱりこの家がいい!」って、そんな推し活のノリでよいのか。

いくらなんでも武家をおちょくってはまずいのでは?

と、その顛末は次回以降描かれることになりますので、楽しみに待ちっておきましょう。

田沼時代は平賀源内 これからは柴野栗山

松平定信は、11代将軍・徳川家斉の教育係として、柴野栗山を連れてきました。

柴野は、前半のキーパーソンであった平賀源内の対比とみてとれます。

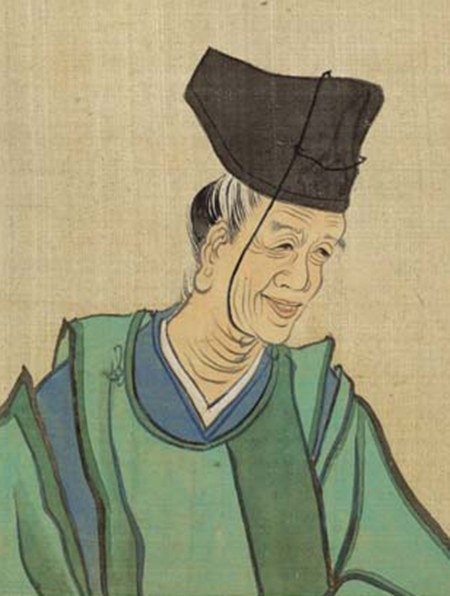

柴野栗山/wikipediaより引用

同じ四国、さして身分の高くない家の出身、学問で大出世を遂げる。

ここまでは同じですが、平賀源内が自由奔放であったのに対して、柴野栗山は使いようによっては人を縛り付ける儒教を極めたがゆえにここまで上り詰めた。

立身出世の理想としては、栗山がはるかに勝ります。

しかし現代の知名度でいけば、源内が圧倒的に上回っていて、実に対照的といえる。

市中で動き回り、困窮に追い詰められた源内に対し、彼はどうなのか。

栗山初登場の場面で、源内を追い詰めた一橋治済がいることには大きな意義を感じます。

その栗山の視線を感じた治済は、彼を二度見し、こう言います。

「わしの顔に何かついておるか?」

「ご無礼をお許しください。ご尊顔に思わず見惚れてしまいましてございまする」

「顔は……まぁ、顔はなぁ」

家斉は、なぜ栗山が推挙されたのかと尋ねます。

なんでも『栗山上書』があまりに素晴らしかったのだとか。では、どう素晴らしかったのかというと、田沼病根絶にピッタリなのだそうです。嫌な予感しかしませんね。

栗山について地本問屋の連中は知らないかもしれませんが、書物問屋の須原屋や、儒教が好きなおていさんなら知っているかもしれませんぜ。

続けて家斉が、治療のためには何をするのかと問いかけると、孔子の教え――儒教を学ぶ場を置くことを提案します。

江戸府内に弓術指南所を置き、湯島聖堂も改築するそうです。

松平定信は、蔦重の黄表紙に背中を押されたと思っちまったってことですな。

さて、ここで重要なのが「湯島聖堂の改築」でしょう。改築工事が後の昌平黌こと、昌平坂学問所へとつながります。

現在の湯島聖堂大成殿

これが江戸後期の最高学府となりまして、優秀な幕臣のみならず、各藩のエリートたちもここで学びます。幕末には「あの昌平黌で優秀だった某」といった説明がしばしばなされますね。

ちなみに長州藩の松下村塾は、あくまで個人経営の私塾なので、厳密に言うと学歴に含めて良いのか疑問を感じます。

江戸後期の最高学府はあくまで昌平黌。

『逆賊の幕臣』では、主役の小栗忠順以下、大勢の学府出身者が出てくることでしょう。

そこまで知れば、書店で並びがちな「儒教に支配された中国韓国の悲劇」というのがおかしいということもご理解いただけるはず。

日本を儒教圏に含めないのは日本国内のみ。何か偏向した独自性のある歴史観の持ち主が語っていることであり、差別と偏見によるこじつけでしょう。

一般的に中国・韓国・ベトナム・日本は、儒教文化圏とされます。

そもそも松平定信の政治は徳川吉宗に続き、明朝初代皇帝である朱元璋を踏襲していることも考えておきたいところです。

蔦重が文武を後押ししてしまった

そのころ耕書堂では『文武二道』が大ヒット中でした。

一丁先(100メートル)ほどの列までできているとかで、ていたちは本を綴じる製本作業に集中しています。

思わず蔦重も、みの吉に「持ってけ泥棒!」とかっこつけながら、まだ綴じていない本に綴じ糸つけて一冊手渡します。

「太っ腹ですね!」

「おう!」

しかし蔦重が「お代はもらえよ」と念押しすると、みの吉は「持ってけ泥棒ではない?」と戸惑います。

「言葉のあやだ、べらぼうめ!」

そう送り出す蔦重。ていも驚くほどの大ヒットです。これが世の中の流れを変えるのではないか……と蔦重も浮かれています。

ていが街を歩いていると、読売が何か語っております。

街中では真新しい弓を抱えて歩く武士や、『論語』を口ずさむ武士が行き交っていました。

武士が語る『論語』を耳にしたおていさんはこうだ。

「まだ一巻の『学而』(がくじ)……」

寺子屋の場面で子どもたちが読み上げる、定番中の定番。現代の教育テレビ番組ならば「中学生の基礎英語レベル1」みてぇな難易度でして、出来の悪い武士ですな。

蔦重は耕書堂で歌麿と向き合っています。

どうにも浮かない顔をしている蔦重。

理由は黄表紙でした。

確かに売れ行きは好調ですが、どうにも誤解されている様子。

おていさんが見たように文武は浸透してゆくし、読者たちも田沼一派はやはり「ぬらくら」だと受け取り、松平定信を応援しているようなのです。

要は、ふんどし批判が伝わっていない、そう困惑する蔦重。まぁ、そういうことはありますわな。

一方で歌麿が絵を入れた狂歌絵本も売れ行き好調とのこと。なんても歌麿の絵は、お城の絵師は真っ青になりかねない出来なのだとか。

『画本虫撰(えほんむしえらみ)』けら・はさみむし/国立国会図書館蔵

そんな豪華なのに倹約令で価格が抑えられているものだから、客としてはたまらない。熊野屋も満足げに手にして喜んでいます……って、おい、倹約令がコスパあげてんじゃねえか!

結局あの狂歌絵本も、松平定信を応援するものになっちまったんです。

と、政治の話も大事ですが、歌麿の絵には「お城の絵師も真っ青になっちまう」という評判も聞き逃せませんね。

幕末には将軍・徳川家茂の上洛図、パリ万国博覧会の出展絵にも、浮世絵師が起用されます。

そんな絵の下剋上に至る過程も、ここから始まっている。再来年の大河にも浮世絵師が出ることを期待したいですね。

蔦重と歌麿が話している所へていも入ってきて、定信が将軍補佐に就任したことを知らせてきます。読売の新しい知らせとはそれでしたか。

なんでも、11代将軍・徳川家斉が成人となるまで代わりに政治を行うとのことです。

将軍になれず涙を飲んだ定信が、ついに将軍に匹敵する権力を手にしたんですね。

さらにていは、文武に励む侍たちも増えていると報告します。

街の情勢から先を読む場面は、本作とスタッフが重なる『麒麟がくる』でも、明智光秀と朝倉義景の対話でありました。

近きを以て遠きを知り、一を以て万を知り、微を以て明を知る――というところでしょう。

しかし蔦重がていに相談を始めると、歌麿は「じゃ、俺ゃここで」と出ていきます。

当初はこの夫妻に複雑な思いがあった歌麿ですが、自分にはないものをていが持っていること、それを蔦重が必要としていることを悟り、こうなっては自分の居場所はないと悟るようになったのでしょう。

ていとの話に夢中の蔦重は、仕事を頼むとだけ言い、見送ることもありません。

「もうほんとに、ただの抱え絵師だな……」

耕書堂の暖簾をくぐって外に出ると、歌麿は悔しそうにそう言います。

染谷将太さん、そして音響スタッフが有能であるのは、失望していても発音はクリアでしっかりと聞き取りやすいところです。

落ち込んだ心情を声音に入れるとボソボソとして聞き取りにくくなるものですが、それがありません。

※続きは【次のページへ】をclick!