こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第35回間違凧文武二道】

をクリックお願いします。

あの娘と再会した歌麿

歌麿が鳥山石燕のもとへ帰ろうとすると、雷鳴が轟き、雨が降り始めます。

傘を持っていないため、雨宿りする歌麿。

すると一人の娘が干した洗濯物を取り込む後ろ姿が目に入ります。髷の後ろ姿と、袖からのぞく腕の白さがなんとも可憐です。

「手伝いますぜ、娘さん」

歌麿はそう言うと洗濯物を集めていく。

「あんまり濡れてねえといいな」

声をかけても、娘は無言。歌麿はその顔に見覚えがありました。

かつて彼が錯乱し、道ゆく浪人に殴りかかったとき、落ちた絵を拾い、肩を叩いて微笑んだあの娘です。

歌麿は声をかけ、自分のことを覚えているのか?と尋ねるものの、相手は無言。

そして首をかすかにふりながら、両耳に手を持ってゆきます。耳が聞こえないのでした。

娘は書付を見せてきます。

きよ 一切廿四丈

歌麿は相手が洗濯女だと納得します。

娘が身振りで何か伝えてくると、歌麿は否定します。同時に九郎助稲荷の解説も入る。

この当時、洗濯を生業(なりわい)としつつ、それだけでは食べていけずに身を売る女もおりました。

耳も聞こえぬきよは、洗濯をして生きていくしかない。それだけでは食べていけず、合間に身を売るしかない。そんな境遇の女性ということです。

確かに本作の前半を彩ってきた吉原の女郎は酷いものです。

しかし、吉原の外にも身を売る女性はたくさんおりました。かつての唐丸がそうであったように、男性もおります。

そうした人びとは歴史から消されてしまい、表舞台には出てきません。そんな存在に光を当てる意図が、この作品にはある。実に意義深いドラマではないですか。

歌麿はきよに、絵を描いて見せます。きよは納得し、あの浪人を殴りつけていた相手だとわかったのか、床を拳で打ち付けます。

話が通じて微笑みあう二人。

歌麿の顔に、かつて見たことがないほどの安らぎが見えます。

「ちょいと、きよさんのこと、描かせてもらえないかい?」

歌麿はそう頼み込み、洗濯するきよの姿を描き出します。

対象を見て描く楽しさを覚えた歌麿。

絵師ならではの、筆と紙を通した感情の確認が始まりました。

歌麿が美人画へ到達する過程がどうなるのか、気になってはいました。蔦重が導くのではなく、歌麿自身が心と向き合い、描く様が描かれてゆきます。

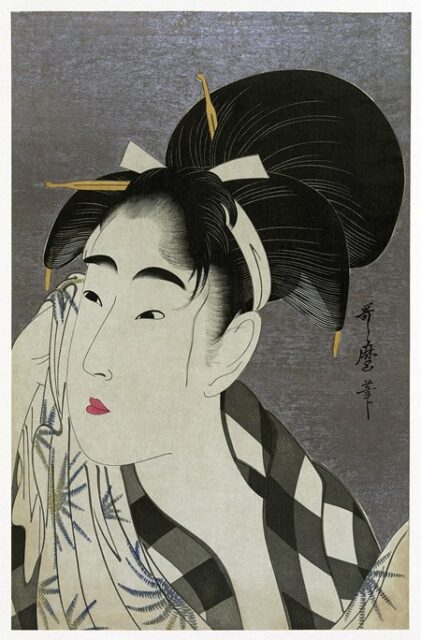

喜多川歌麿『汗を拭く女』/wikipediaより引用

春町先生、自作が売れずにメンタル折れる

蔦重はそのころ、戯作者たちを相手に皮肉が伝わっていないことをこぼしていました。

まぁさんこと朋誠堂喜三二は、ふんどしアンチと思われるどころか、エールを送ったと解釈されたんだと納得。

唐来三和は「ふんどしの、ふんどし担ぎ!」とうまいことを言い出しましたぜ。

蔦重はこのままじゃただの太鼓持ちになっちまうとぼやいています。ただ儲けるだけならそれでもよいんでしょうけどね。

次は田沼を叩かなきゃいい。喜三二はそう言いますが、それでは露骨すぎると蔦重は悩んでいます。塩梅が難しい。

朋誠堂喜三二(平沢常富)/wikipediaより引用450

すると三和が、あべこべのことをおかしく並び立ててはどうかと言い出します。

ご仁政が成立し、ありえないほど幸せな世の中になる。皆で綾を着て鯛を食うようなオチということです。

こうして皆が話し合っている中、春町は畳をほじくり、会話に参加しません。蔦重が声をかけると、己の新作が売れていないと落ち込んでいる様子。なんでも新作の中でもっとも売れていないのだとか。

『悦贔負蝦夷押領(よろこんぶひいきのえぞおし)』です。

蝦夷は市中であまり馴染みのないネタだと蔦重が慰め、皆もこれに追随します。蔦重はこの作品が好きだって。そうそう、書き手が落ち込んでいるときは、依頼主が励ますことも一種の責務だぜ!

このネタも、田沼の蝦夷地開発が成立していれば、また別の話だったのでしょう。

タイトルにも入っている昆布にせよ鮭にせよ。江戸市中の食卓でなじみのものとなるのはまだ少し先のこと。

場面変わって、春町が倉橋格という武士として、小島松平家で働いています。自作が売れ行き不振のせいか、仕事に身も入らないようで……。

ボーッとしていると、藩主の松平信義が優しく声を掛けてきました。

「また案思(あんじ)でも考えておるのか?」

現代社会に例えると、副業で作家もこなす市の職員に対して、市長が「またプロットでも考えているのか?」と声をかけるようなものでしょう。どうやらこのお殿様も黄表紙ファンのようです。

お役目中に申し訳ないと慌てて頭を下げる春町。すると殿様はこうきました。

「『よろこんぶ』、とびきり面白かったぞ! 実に皮肉でな」

春町は皮肉を理解されて安堵しています。一体どういう皮肉だったのか?

『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町/wikipediaより引用

春町の仕掛けた皮肉を、殿は理解する

畠山重忠(松平定信)が、源義経(田沼意次)に命じて、押領した蝦夷を頼朝に献上する。蝦夷も押領したうえに手柄も押領した……とここが皮肉です。

前回蔦重が憤っていたように、田沼意次の手柄で松平定信が名を上げることを皮肉っているわけですね。

春町は「幸か不幸か、その皮肉が伝わらない」と答えると、藩主の信義も「伝わりすぎてもお咎めを受ける」と慰める。かといって春町の執筆活動を止めるわけでもないのが、気さくで良い方でありますね。

しかも春町は、信義に松平定信の政治についても意見を求めました。

なかなか危うい問いかけのように見えますが、作家としての興味が止まらないのでしょう。

質問の危うさを感じ取ったのか、笑顔がすっと消えてしまう信義。

「志はご立派だが、果たしてしかと伝わるものなのか……」

「しかと伝わる?」

春町はそう答えます。

ここで補足でも。

「“ジンギスカン”の正体は源義経だった」という突拍子もない伝説が未だに残っていますよね。

誰も信じちゃいないだろうし、無害だからと放置されるようで、大変ナーバスな話題だと記しておきます。

チンギス・カンはじめとする元朝の事柄は、モンゴルと中国の間で何かと係争になりやすいものです。

わざわざそんなところへ日本人が突っ込んでいく必要はありませんし、他国の英雄を我が国由来と言い張ることは大変失礼でデリケートな問題でもあります。

なぜこの話を出したかと言いますと、この『よろこんぶ』のプロットには和人の蝦夷への感情が込められています。

誰がその手柄を獲得するにせよ、異民族が住んでいる場所からの収奪であることは前提。

最近はアイヌ否定論もよく見かけますが、『よろこんぶ』の背景にある意識を知れば、そんなことは無理筋だとわかろうものでしょう。

そして、この話には義経が出てきます。彼は蝦夷に勝利を収めているのです。

和人の英雄ならば、蝦夷など軽く平らげられるという優勢意識があります。日本式の華夷思想ともいえます。

こうした思想に基づいて、義経が蝦夷地をおさめた伝説が江戸時代にはありました。源為朝の八丈島支配伝説も同じ考えによるものです。

この義経伝説はさらに大きくなってゆきます。

明治以降、ユーラシア大陸にまで拡大した結果、蝦夷に“ジンギスカン”が代入されたわけです。

語る側は無邪気なトリビアとしてしているとは思います。

しかし根底にある思想はどうしても差別に結びつきますので、私としてはまったく乗れない話なのです。皆様もご留意ください。

こうした蝦夷地と和人の関係性を学ぶには、先日発売された濱口裕介氏『描かれた 蝦夷地・北海道 イメージの500年: 地図で読む日本北辺史(吉川弘文館 ISBN978-4-634-59151-6)』がおすすめです。

うまく伝わらぬ意図はある

春町が外に出ると、市中で弓を引く武士がいます。

「次はお前が的になると思え!」

そう叫びつつ矢を射かけ、町人を脅す武士が出てきています。春町は何か思うところがあるようです。

一方、蔦重と喜三二は、春町のことを気遣っています。新しい案思を持っていこうか。蔦重がそうぼやいていると……

「お心遣い、痛み入る」

春町がやってきます。

「まだへそを曲げておると案じてくださっておるようだが、幸い『よろこんぶ』は我が殿からお褒めにあずかり、俺の中ではもう、片がついた」

そう言われた蔦重は「そりゃ何よりで」と安堵。続けて春町が、殿から聞いた面白いことを言い出します。

「俺たちのからかいも通じなかったが、ふんどしの志もまた、そううまく伝わらぬのではないかと」

そう言われた蔦重は、道場の入門が増え『論語』は大売れだと疑念を返します。

「まさにそこだ」

春町は言います。これまで学んでいたら今さら道場なんかに入らない。長谷川平蔵はその一例でしょう。

『論語』も買ったりしない。おていさんはもうとっくに持っています。

春町は、そうした状況を踏まえ、今さら文武だ何だと言い出した連中は所詮はにわか仕込みの新参者だと指摘。

少しかじったところで文武の真髄は理解できないし、この先、何年も何十年も学ばねばならないため、遠からず皆飽きる。

それで威張り散らしたり、トンチキをやらかすだけの連中を作り出して終わるのではないか?というわけで、蔦重もその説明を理解します。

実際、春町は、店先の品を射る侍を見ました。

吉原扇屋でも、馬の稽古だと言い出し、振袖新造や女郎を馬にしていた無粋な客がいたと喜三二が語る。

弱い者に威張り散らすのが武家らしさだと誤解しているのではないかと、嘆いております。

「トンチキよりぬらくらの方がよほどマシだ!」

蔦重がまとめます。文武に秀でた者を大勢作り出そうとしたらトンチキが生まれてしまった。これ以上の皮肉はねえ。

江戸っ子のうんざりした気分がよく出ている場面だと思いやすぜ。

川柳や狂歌には、偽善者ぶった儒者を嘲笑うものが定番化してゆきます。

と、そこへ大田南畝が深刻な顔をしてやってきます。

彼は戯作者の創作会議には出ておらず、筆を折っていることがわかります。

告げたのは、田沼意次の死。

田沼意次/wikipediaより引用

ひとつの時代の終わりを、それぞれが噛み締めるのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!