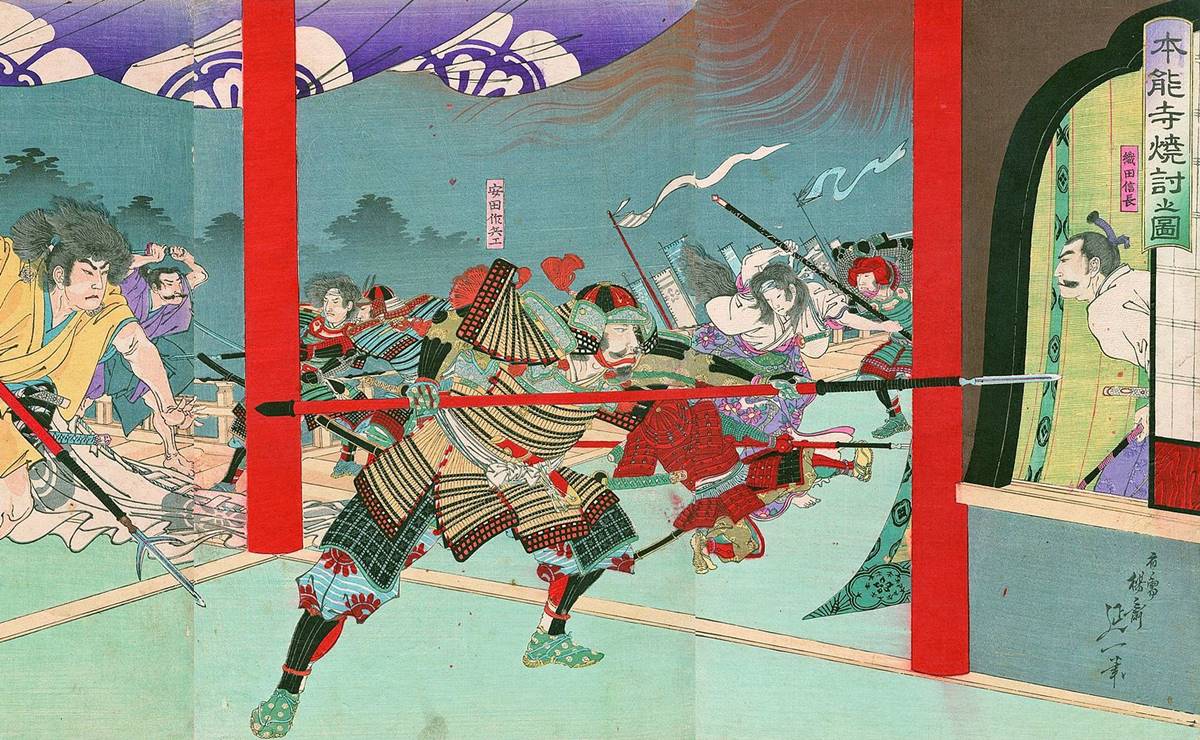

たとえ安田国継の名を知らずとも――その功績を知れば「えぇっ!」と驚く方は多いはず。

天正十年(1582年)6月2日、あの【本能寺の変】で大活躍。

そして慶長2年(1597年)の同日6月2日に亡くなったことで、信長の呪いではないか?とも囁かれる戦国武将。

安田国継は、いったい何をしでかしたのか?

明智光秀が寺を囲んだとき、信長は森蘭丸などの側近らと共にしばし応戦した後、自ら火の上がっている奥の間にこもり、そのまま腹を切ったといわれています。

その後の遺体や首の行方については不明なれど、「討死」でなかったことだけはおそらく確実(死因の分析は文末に別記事のリンクがございます)。

では、最後の最後に信長が相見えた敵は誰だったのか?

それが安田国継――通称は作兵衛。

後に天野源右衛門とも名乗る戦国武将でした。

※以下は本能寺の変を考察した関連記事となります

-

なぜ光秀は信長を裏切ったか? 本能寺の変における諸説検証で浮かんでくる有力説

続きを見る

お好きな項目に飛べる目次

安田国継は光秀家臣・利三に仕えていた

安田国継は弘治二年(1556年)、美濃の安田村に生まれ、いつしか明智光秀の家臣・斎藤利三に仕えるようになります。

光秀にとっては陪臣(ばいしん・配下の配下)ですね。

-

斎藤利三~光秀の右腕にして春日局の父親だった明智家重臣~最期は秀吉に斬首され

続きを見る

その頃の功績は不明なれど、本能寺の変では先鋒の一員ですから、日頃から真面目に武働きをしていたのでしょう。

光秀は信長に襲いかかるギリギリまで、兵に知らせていなかったとされていますので、国継はそれを聞いた途端にどう思ったのか。

-

史実の明智光秀は本当にドラマのような生涯を駆け抜けたのか?謎多きその一生

続きを見る

ビビッたのか?

あるいは「千載一遇の好機!」と気合を入れたのか。

当時の信長は、畿内をほぼ完全に掌握し、武田討伐も終え、あとは西国の毛利と越後の上杉氏のみ……というところでした。

言わば日本で一番の大物です。

もしも単独で信長の首を取ることができれば、光秀から凄まじい恩賞が出ること間違いありません。

一国一城の主を望んでもよいぐらいの話でしょう。

むろんそれは他の明智方の将兵も、似たようなものだったはずですが。

安田国継(落合芳幾作)/wikipediaより引用

寡兵の織田軍に13,000の明智軍が襲いかかり

天正十年6月2日の午前4時頃、いよいよ明智方が本能寺に攻め寄せます。

本能寺はたびたび信長の宿所として使われており、いくらかの防御機能は備えていました。

しかし、明智軍との兵力差は圧倒的。

このときは信長も、長男・織田信忠も、京都に滞在してはおりましたが、手勢はわずかのみです。

-

信長の跡を継いだ織田信忠 なぜ本能寺の変で自害に追い込まれた? 26年の儚き生涯

続きを見る

一方、明智軍は準備万端でした。

そもそも中国攻めをしている羽柴秀吉(豊臣秀吉)に加勢するため編成されていたので、1万3000ほどの兵力があったとされます。

-

豊臣秀吉のド派手すぎる逸話はドコまで本当か~検証しながら振り返る生涯62年

続きを見る

その差は歴然。

襲いかかられたら逃げる他ありませんが、信長は気づいたときには包囲されてしまっていたので、もうどうしようもありませんでした。

-

織田信長の天下統一はやはりケタ違い!生誕から本能寺までの生涯49年を振り返る

続きを見る

この1万3000ほどの中で、信長のところまで辿り着けたのが国継とその他のいくらか、といったところでしょう。

信長はこのとき、本拠である安土城の面々に「俺は小姓らと先に京へ行くが、お前たちは支度を済ませて、命令があり次第すぐ出陣するように」と言い置いていました。

現代風にいえば、最低限のボディガードだけを連れて京都に来ていたのです。

逆にいえば「多少の暴漢に襲われても、返り討ちできる剛の者を引き連れていた」ということになりますね。

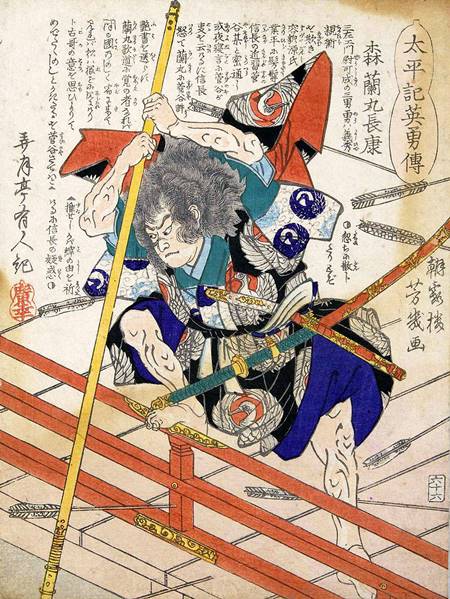

信長に襲いかかり、返す刀で蘭丸を討つ

有名な森蘭丸(森成利)もこの中にいました。

蘭丸については信長との衆道関係が注目されがちですが、諸々の逸話からは、相当に頭のキレる人物であったことが推察されます。

父親である森可成や兄の森長可が槍の名手であることを考えると、蘭丸も並以上に槍を扱えたことでしょう。

-

信長お気に入りの森可成~蘭丸や長可の父は浅井朝倉の大軍を寡兵で迎え撃つ

続きを見る

他の小姓たちも、頭脳なり腕っぷしなりで、信長に認められた者たちだったはずです。

いわば信長自身が選んだエリート中のエリートと、今後の人生がごっそり変わるような褒美を賭けて攻め寄せる雑兵たちがぶつかりあったのが、本能寺の変ということになります。

森蘭丸/wikipediaより引用

始まったのが午前4時で、騒ぎが落ち着いたのが午前8時といわれていますから、多勢に無勢における信長の小姓たちの奮戦ぶりがうかがえますね。

では安田国継は、そこで一体どんな活躍をしたか?

本能寺へ攻め入った国継は、運良く信長のところまで前進。

一番槍をつけたと言われています。

しかしそれを森蘭丸に阻まれ、下腹を突かれながらも、逆に蘭丸を討ち取ったのだとか。

おそらくはその間に、信長は奥へ入っていったのでしょう。

首こそ取れなかったものの、

「信長に槍をつけた」

「蘭丸を討ち取った」

ことは、長らく国継の誇りとなりました。

しかし、です。

本能寺の変から半月もしないうちに明智光秀が【山崎の戦い】で豊臣秀吉に敗れ、落ち武者狩りに遭って自害。

-

山崎の戦いで明智軍vs羽柴軍が衝突!勝敗のポイントは本当に天王山だったのか

続きを見る

-

三沢秀次(溝尾茂朝)が光秀の首を介錯した?謎だらけのこの腹心は一体何者だ?

続きを見る

褒美をくれるはずの人がいなくなってしまったため、国継はあっさり明智家を出てしまいます。

そして有名武家を転々とすることになるのです……。

※続きは【次のページへ】をclick!