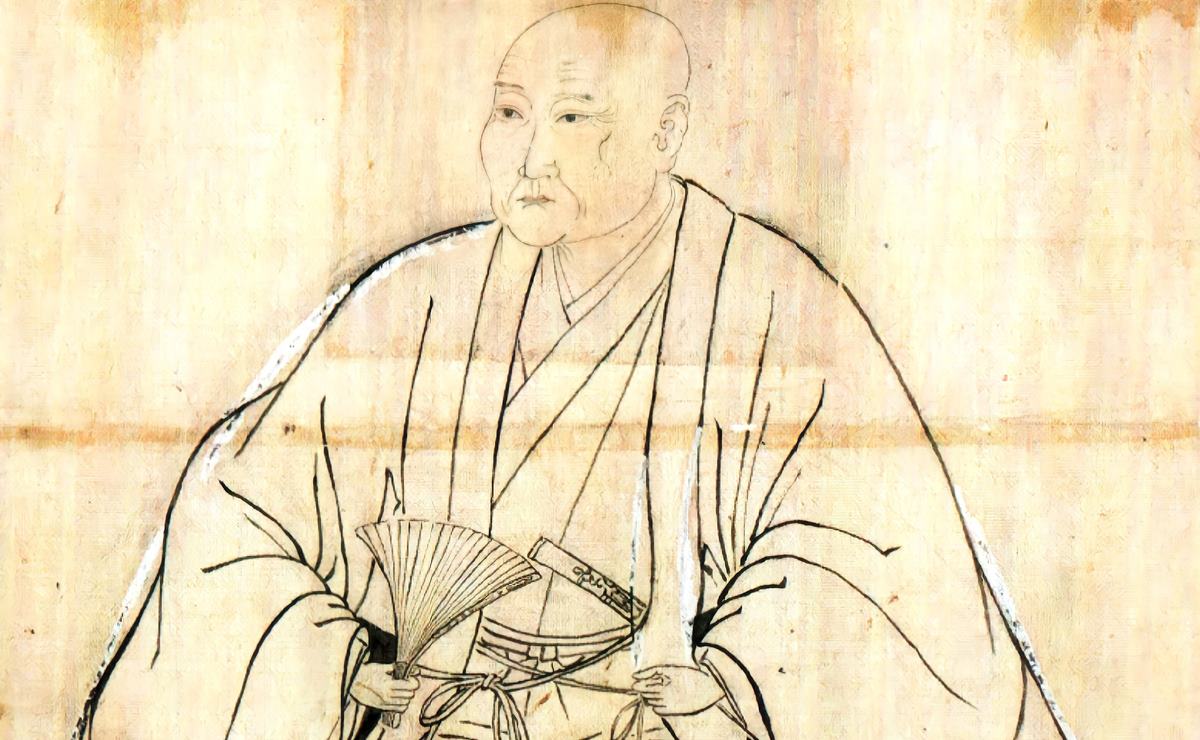

文禄2年(1593年)8月5日は今井宗久が亡くなった日です。

大河ドラマ『麒麟がくる』で陣内孝則さん演じていたのを覚えている方も多いかも知れません。

涼しい顔して茶を点てながら、日本一の交易都市・堺を牛耳る大商人――。

堺というと「豊臣秀吉と千利休」の関係も浮かんできますが、それ以前は織田信長と今井宗久が中心となって切り盛りされていたものです。

果たして彼はドラマのように一癖も二癖もある商人だったのか?

本稿では史実の今井宗久を振り返ってみたいと思います。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

納屋・火薬業者として名を上げた今井宗久

今井宗久は、永正17年(1520年)に生まれました。

父親は不明ながら、近江の国衆で高島郡に「今井の城」を有した今井氏の出身であるとされます。

あるいは異説では、大和国の今井荘という地域で生まれたともされますが、いずれにせよ宗久の出自はよくわかっていないというのが実情。

「有名な茶人だし、先祖代々の秘技を受け継いでいたりするのか……」なんて思っていたら、少々意外かもしれませんね。

青年期の宗久は、一説では石山本願寺を頼って堺へ上ったとされ、そこで納屋宗次という商人の世話になりました。

納屋宗久は「納屋」を称しているだけあって、堺の納屋としては筆頭といえる存在だったとされます。

といっても現代のような物置を管理していたわけではありません。

当時屈指の交易都市だった堺で倉庫業を営み、主に海産物を保管していたようです。

こうして多額の利益を得ていたと思われる宗次のもとで力をつけた宗久は、やがて独立。

師から学んだ納屋業に加え「これからは鉄砲の時代だ!」と火薬業、鉄砲生産にも関わったとされます。

※以下は鉄砲伝来の関連記事です

-

戦国大名に衝撃を与えた鉄砲伝来 どんなルートで持ち込まれ 合戦をどう変えたか?

続きを見る

時代のトレンドを見事に見抜いた宗久は、商才も抜群だったのでしょう。

天文20年(1551年)にはその名が史料にも登場し、堺において知行地をもつ成功を収めていたといいます。

一般的に「茶人」のイメージが先行しがちな宗久ですが、大河ドラマ『麒麟がくる』でも描かれているように、その第一歩は「商人」でした。

茶人としても活躍をはじめる

宗久が茶人として活動を始めるのは、堺に上った後のことです。

彼は堺で豪商として、同時に優れた茶人として知られる武野紹鴎(たけのじょうおう)に茶を習い始めました。

この紹鴎の門人が凄い。

千利休や津田宗及というビッグネームが揃い、宗久が受けた影響もひとしおだったことでしょう。

実際、宗久は、紹鴎の娘と結婚して女婿となっており、茶の実力もめきめきと伸びていきました。このころには、自身で茶会を主催するなど、本業顔負けの成果を残すようになります。

一方、宗久が属する堺の街は自治的な性格をもっており、畿内で覇を唱えた三好長慶政権とは距離を置いていました。

-

戦国大名・三好長慶の畿内制圧~信長より先に天下人となった43年の生涯とは?

続きを見る

宗久はすでに商人としても一流の存在になっており、彼も堺と同じく、三好政権から距離をとる選択肢もあったはずです。

しかし、宗久自身は長慶の弟である三好実休や松永久秀と親交があり、彼らを利用して政商として大きな富を手にするようになります。

-

信長を2度も裏切った松永久秀は梟雄というより智将である~爆死もしていない!

続きを見る

かくして商人としても茶人としても成功を収めた宗久。

すべてが順風満帆だったわけではなく、弘治元年(1555年)に紹鴎が亡くなると、彼の遺産をめぐって紹鴎の息子・武野新五郎と泥沼の遺産争いが繰り広げられます。

普通に考えれば、中世でも現代でも遺産は娘の夫ではなく嫡子に優先して配分されるものです。

しかし、紹鴎が有していた名物『茄子茶入』や『玉瀾筆の波の絵』などの遺産がことごとく宗久の手にわたっていました。

高価な芸術品の一切合切が宗久の手にわたるということは、事前の遺言などで譲り渡す意思が示されていたのでしょう。

息子の立場からしてみればキレたくなるのも納得です。

※続きは【次のページへ】をclick!