武田家の山県昌景にせよ、徳川家の本多忠勝にせよ、織田家の柴田勝家にせよ。

有力な戦国大名家には「アイツがいれば絶対に負けない!」そんな頼れる勇将が存在しますが、関東一の大国だった北条家の代表を選ぶとしたら、一体誰が頭に浮かんでくるでしょう?

これがいざとなると中々思い浮かばない……いいえ、一人いるでしょう。

キーワードは「黄色」。

そう、北条綱成(つなしげ・つななり)です。

実在は不明ながら「北条五色備」の「黄色」を背負っていたというキャラクター性の強い武将で、実際に戦場での武功も数多い。

絵・小久ヒロ

まさに頼れる勇将・北条綱成の生涯を振り返ってみましょう。

父は今川家臣

北条綱成は永正十二年(1515年)の生まれ。

幼名は勝千代といい、いかにも武将らしい感じがしますね。

父親は誰か?

というと従来は、今川家臣・福島正成(くしままさしげ)の子とされ、綱成は享禄年間(1528~1532年)ごろに北条氏綱の娘と結婚して婿養子になり、北条一門になったと考えられてきました。

北条氏綱/wikipediaより引用

しかし近年では黒田基樹先生により、同じく今川家臣・福島九郎の子ではないか?という説が提唱されています。

彼が何らかの理由で「伊勢九郎」と名乗り、その繋がりで、息子の綱成も北条姓を使えたという見方です。

たしかに婿養子ならば北条氏の通字である「氏」を与えられていても不思議ではないのですが、実際には「綱」を与えられていることもその理由。

となると北条一門より一段格下に扱われたということにもなりますが、綱成の待遇はさほど悪くありません。

ちなみに綱成の妹も北条の重臣である松田盛秀に嫁いでいます。

彼女の息子で、これまた北条では著名な武将である松田憲秀が享禄三年(1530年)生まれなので、結婚の時期はそれ以前ということでしょう。

綱成の妹の生年は不明ですが、享禄三年に出産できたということは最も若くて当時12歳くらいでしょうか。

前田利家の妻・まつもこのくらいの年で出産しているので、不可能な話ではありません。

と、脱線はここまでにして、話を綱成に戻しましょう。

北条一門の補佐へ

北条綱成の動向がわかるのは、天文二年(1533年)からです。

この頃の綱成は北条為昌(ためまさ)の補佐として、玉縄城の城代を務めていました。

鶴岡八幡宮から見て北西、江の島から見てほぼ北の位置にある城ですね。

為昌は北条氏綱の三男。

当時まだ13歳だったため、少し年長の綱成がつけられたようです。

為昌本人はしばらくの間、小田原にいたので、玉縄城には綱成が実弟の北条綱房と共に入ったと考えられています。

この時点で既に彼らが北条氏からの信頼を勝ち得ていたと考えられますし、父の代から一門もしくはそれに準じる扱いをされていたと仮定すると、彼らの立場も納得できますね。

また、綱成の母が相模朝倉氏の出身だったため、同氏の一族が玉縄衆の一員となりました。

-

信長に滅ぼされなかったもう一つの朝倉氏「相模朝倉氏」は一体どんな存在だったのか

続きを見る

為昌よりは年長とはいえ、まだ20歳そこそこの綱成が玉縄城に入ったのも、氏綱に

「母方から戦力を用意できそうだ」

と判断されたからなのかもしれません。

残念ながら天文十一年(1542年)5月に為昌が若くして亡くなったため、綱成は正式に玉縄城を継承、一時は河越城(川越市)も綱成の担当となりました。

河越城はのちに大道寺盛昌が入っており、肩の荷が一つ下りた形になっています。

西へ東へ奮闘の日々

28歳にして玉縄城の城主となり、身も心も充実していたであろう北条綱成。

この頃から武働きでの活躍が増え、以下のように名だたる戦に参加しております。

◆天文十五年(1546年)河越城の戦い(vs山内・扇谷上杉家)

◆永禄七年(1564年)第二次国府台合戦(vs里見氏・太田氏)

◆永禄十二年(1569年)三増峠の戦い(vs武田氏)

河越城の戦いと言えば、一説には8万もの大軍を1万ちょいの北条氏康が撃破したことで知られる伝説的な戦い。

北条氏康/wikipediaより引用

謎多き戦であり、詳細はこちらの記事に譲りますが、

-

河越城の戦い(河越夜戦)|1万vs8万の圧倒的不利を北条氏康が奇跡の逆転

続きを見る

激戦だったことは間違いないからこそ今までその名が轟いているのでしょう。

数えで32歳だった綱成も大いに働いたのでしょう。

元亀元年(1570年)には甲斐武田を牽制するため、綱成と甥の松田憲秀が深沢城(御殿場市)に入りました。

綱成らはここで武田軍相手に粘りましたが、元亀二年(1571年)1月に包囲されると5月に開城を選び、退いています。

1月3日に武田信玄が放った「深沢矢文」(「深沢城矢文」とも)がキッカケの開城に至ったとされます。

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

原文は漢文体な上に長いので、ざっくり言うとこんな感じ。

「以前、謙信が小田原を攻めたときには、信玄が北条を助けてやったのに敵対するとは恩知らずめ」

「ウチが強いのは天意なんだからさっさと城を明け渡せ」

前述の通り、深沢城はこの矢文が打ち込まれてから4ヶ月後にようやく開城しているので、効果の程は不明。

ただ、綱成が北条の中でも際立った存在だったことは、「地黄八幡」という特徴的な旗指し物を用いていたことから浮かんできます。

北条では”北条五色備”という五色の備え(戦時の部隊)があったとされ、綱成は「黄備」を担当していたとされているのです。

なんだか戦隊モノみたいで、いかにも誰かが作った物語感のある話ですよね。

武田や井伊の赤備えのように、突出した一部隊を目印代わりに赤で揃えるのは、おそらく合戦場でも迫力があったと思うのですが、五色もあるとなんだか効果も分散してしまう感じもしまして……。

まぁ、北条五色備は本当にあったかどうか不明ですので、一応、誰がどの部隊を備えていたか?だけ見ておきましょう。

◆黄備 北条綱成

◆赤備 北条綱高

◆青備 富永直勝

◆白備 笠原康勝

◆黒備 多米元忠

全体の色を見ると陰陽五行説から来ていることはうかがえます。

戦隊モノだけでなく人によっては笑点の大喜利にも見えてくるでしょうか……いや、北条ファンの皆様、申し訳ありません。

ともかく名将である北条綱成が合戦場の中心にいた、という理解でよろしいでしょう。

里見氏相手に城を守る?

北条綱成は天文年間、主君・北条氏康の命で下総生実(千葉市中央区)へ出向き、有吉城を築いたともいわれています。

安房から北上しようとしていた里見氏を牽制するためですね。

※現在は有吉公園となっている有吉城(千葉市緑区おゆみ野有吉)

里見氏の軍記物には、里見義堯がこの有吉城を天文二十一年(1551年)に包囲した話が載っています。

当時この地に留まっていた北条綱成は、里見の攻撃を防ぎながら、援軍を求める使者を小田原へ送りました。

すると、相模に戻っていた弟の北条綱房が、使者の件を知って急遽有吉へ。

このとき相模朝倉氏の朝倉景隆も同行しており、有吉城を囲んでいた里見軍は、綱房の軍を

「後北条の主力が来たぞ!」

と勘違いし、包囲を解いてしまいます。すると、

「好機!」

と判断した綱成がチャンスとばかりに城を出て、里見軍に襲いかかり、結果、敵軍を追い返すことに成功した――そんな話であり、機を見るに敏な綱成の戦上手ぶりがうかがえます。

河越城の戦いや数多の戦場で、そうした能力を発揮していたからこそ「地黄八幡」の話も後世に伝わったのでしょう。

残念ながら、軍記物ゆえに事実かどうか不明ですが、里見氏から見ても「綱成は侮れない奴」だったはず。

小田原征伐を知らずに亡くなる

元亀二年(1571年)10月に北条氏康が死没。

すると北条綱成も元亀三年(1572年)年始の頃、嫡子の北条氏繁に家督を譲ったと考えられています。

しかし、経験豊富で勇猛な武将はそう簡単には引退させてもらえません。

綱成は、その後も軍役を義務付けられ、亡くなったのは天正十五年(1587年)5月6日、73歳でした。

世の中の流れと合わせて考えると、綱成の死去は

・本能寺の変から5年後

・豊臣秀吉が関白になってから2年後

・小田原征伐の3年前

にあたります。

彼が秀吉に対して何を思っていたかは全くわかりませんが、小田原征伐前後の北条家臣たちにしてみれば、

「もう少し長生きしてもらいたかった」

と思えた人物の一人でしょうね。

北条綱成なら、どんな戦い方をしたか……非常に気になるところではあります。

甥の松田憲秀は小田原城守備の一角を担っていますね。

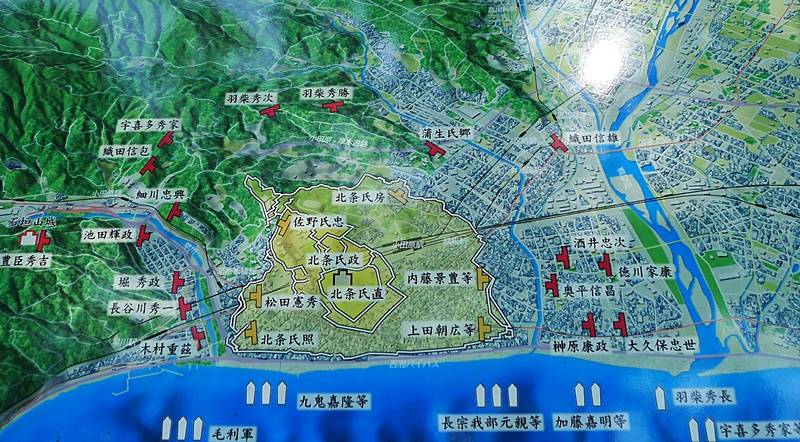

小田原征伐の陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

なお、綱成の子である北条氏繁や、孫の氏舜などは早くに亡くなったため、秀吉軍に囲まれた当時はもう一人の孫・北条氏勝の代となっていました。

氏勝は大名として江戸時代を迎えたものの、実子に恵まれず、さらに養子に迎えた北条氏重が無嗣断絶で改易されるという憂き目を見ています。

幸い?にして氏勝の弟の系統が旗本として残り、完全な断絶は免れました。

あわせて読みたい関連記事

-

北条氏綱の生涯|早雲の跡を継いだ名将が関東全域へ領土を広げる大戦略

続きを見る

-

北条氏康の生涯|信玄や謙信と渡りあい関東を制した相模の獅子 その事績

続きを見る

-

北条氏政の生涯|氏康の嫡男は信玄・謙信と互角に戦える名将だったのか

続きを見る

-

信長に滅ぼされなかったもう一つの朝倉氏「相模朝倉氏」は一体どんな存在だったのか

続きを見る

-

河越城の戦い(河越夜戦)|1万vs8万の圧倒的不利を北条氏康が奇跡の逆転

続きを見る

【参考】

黒田基樹『北条氏康の家臣団 (歴史新書y)』(→amazon)

黒田基樹『戦国北条五代 (星海社新書 149)』(→amazon)

志村平治『相模朝倉一族―戦国北条氏を支えた越前浅倉氏の支流 (戎光祥郷土史叢書 02)』(→amazon)

峰岸純夫/片桐 昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)

国史大辞典

日本人名大辞典