こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【早川殿の生涯】

をクリックお願いします。

またも相模を去り、駿河へ

もはや駿河は今川家のものにあらず、しかも北条は武田との同盟を復活させた――そんな状況の中、早川殿と今川氏真はどうしていたのか。

夫妻はしばらく早川で暮らしていたことが確認できます。

しかし、程なくして二人は相模を去ります。

武田についた北条ではなく、織田信長ともども勢いを増す徳川家康のもとへ移ったのです。

徳川家康/wikipediaより引用

天正元年(1573年)には家康の庇護に入りました。

早川殿は実家にとどまらず、家臣ともども氏真と行動をともにしています。

夫妻は駿府に暮らし、新たに3人の男子も生まれました。

氏真は上洛した折、信長と対面し蹴鞠を披露した記録が残されています。

家康の配下として天正3年(1575年)には【長篠の戦い】にも参戦しておりますが、ここで残されたのは戦功よりも駿河名勝を詠み込んだ和歌でした。

戦場で家康の心を慰めていたのかもしれませんね。

天正4年(1576年)に、氏真は牧野城を任されますが、一年ほどで解任されました。

武将としての氏真の人生はここで終わります。

しかし、それがかえってよかったのか。その後も二人には長い人生が続きます。

徳川のもとで生き延びる道

夫妻が北条ではなく徳川を選んだことは、生き延びる術として正解でした。

天正10年(1582年)に武田勝頼は織田・徳川の侵攻により滅亡。

早川殿の妹である北条夫人とその子は、勝頼と共に生涯を終えました。

この年、織田信長も【本能寺の変】によって斃れます。

信長の跡をついだ豊臣秀吉は、天正18年(1590年)、北条家の小田原城を包囲しました。

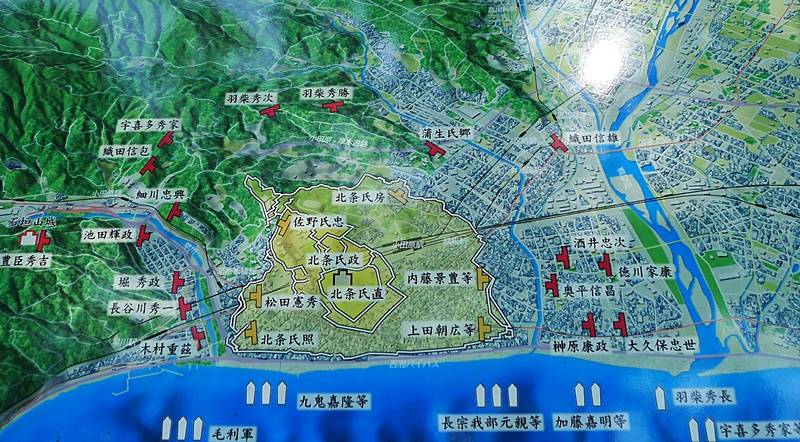

小田原征伐の陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

この猛攻の中、早川殿の母ともされる瑞渓院は城と共に自害したとされます。

早川殿の兄・氏政の自害により北条家は滅びました。

残された北条氏直は家康のとりなしにより豊臣政権下での生き残りをはかるも、天正19年(1591年)に病死。

北条領だった関東には、徳川家康が移封されます。

これを機に早川殿は夫と共に京都へ移りました。

早川殿と今川氏真の血統は

豊臣から徳川へ天下が移る中、夫妻は慶長17年(1612年)に京都から江戸へ居を移しました。

慶長12年(1607年)に亡くなった兄に代わり、二男・高久が夫妻の嫡男となっていました。

この高久は旗本品川家の祖にあたります。早川殿と今川氏真の血統は、高家として残ったのです。

夫妻は長寿を保ちました。

そして慶長18年(1613年)、早川殿がその生涯に幕を閉じると、翌慶長19年(1614年)、氏真も後を追うように没します。享年77。

早川殿が夫のおよそひとまわり下であったと推察すると、彼女も古希前後まで生きたと思われます。

彼女は、典型的な戦国時代の姫君に思えます。

豪華な婚礼の列で幼くして婚家に向かうも、敵の猛攻にさらされ、徒歩で逃げまどう。

流転を繰り返しながら、穏やかで長く生きることができました。

『どうする家康』では妻への悪態が目立った氏真ですが、とても仲の悪い夫婦とは思えません。

二人の軌跡をたどると、当時の北条・今川・徳川・武田の複雑な関係がわかる――そういう一面からも、貴重な存在といえるのではないでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

今川氏真は愚将か名将か?仇敵だった家康や信長とその後も友好的でいられた理由

続きを見る

-

戦国大名・今川義元 “海道一の弓取り”と呼ばれる名門 武士の実力とは?

続きを見る

-

信玄にも警戒された女戦国大名・寿桂尼~義元の実母が今川家と孫を守り抜く

続きを見る

-

北条氏康の生涯|信玄や謙信と渡りあい関東を制した相模の獅子 その事績

続きを見る

-

北条早雲の生涯|その正体は伊勢宗瑞なり 戦乱激しい関東に一大拠点を築く

続きを見る

【参考文献】

黒田基樹『北条氏康の妻瑞渓院』(→amazon)

有光友學『今川義元 (人物叢書)』(→amazon)

他