こんにちは、「れきしクン」こと長谷川ヨシテルです!

全国的にはマイナーだけど、ある地域ではメジャーな戦国武将をご紹介する当連載。

今回の主人公は、レペゼン岐阜県関市の『大島雲八(うんぱち・実名は大島光義)』さんです!

先に謝っておきます。

すみません!

この武将、2019年に初めて知りました!

知ったキッカケはAmazonでのサーフィン。

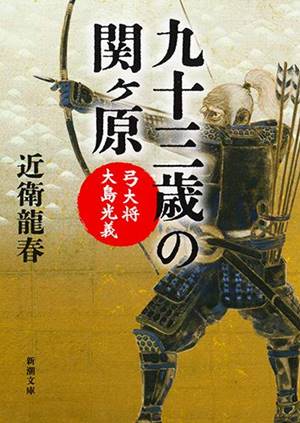

「何か面白い歴史小説ないかな〜」と泳いでいたら、オススメにいきなり現れたのがコチラの小説です。

『九十三歳の関ヶ原 弓大将大島光義 (新潮文庫)』(→amazon)

「93歳で関ヶ原の戦い? 面白そう! だけど、フィクションだろうな〜」

そんなことを考えながらタイトルの『大島光義』で検索してみると……。

安土桃山時代から江戸時代初期の大名。

美濃国関藩初代藩主。

「いや! 実在するんか~い! あ、でも、93歳で関ヶ原ってのは、さすがにウソだな」

と、今度は生年月日をリサーチしてみたら……。

生誕:永正5年1月7日(1508年2月7日)

死没:慶長9年8月23日(1604年9月16日)

って……えーっと『1600年 - 1508年=92』なので……数え年で93歳!

いや、年齢もマジなんかい!(笑)

これを聞いて、好奇心が湧かないわけありません。

ということで先日、大島雲八さんの故郷である岐阜県関市に行ってきた次第でございます。

関市に残る大島雲八の甲冑がカッコよすぎ!

関市というと、やはり「刀剣」!

鎌倉時代から700年以上の歴史がある“刃物のまち”として超有名で、日本の刀剣生産地ベスト5を表す「五箇伝(ごかでん)」の一つにも数えられています。

中でも有名なのは「孫六兼元(まごろくかねもと)」と「和泉守兼定(いずみのかみかねさだ)」でしょうか。

孫六兼元の刀は武田信玄や豊臣秀吉などが愛用したと言われ、現在では包丁へ技術を継承。日本産業の代表的な存在になっています。

一方、和泉守兼定も負けてはおりません。

ヤンチャ武将で知られる森長可(もりながよし/織田信長の重臣・森蘭丸の兄)が愛槍としていた十文字槍。

そこには人間無骨にんげんむこつ(骨が無いように斬れるという由来)の銘があったのですが、この槍も兼定作です。

さらには細川忠興(ほそかわただおき/明智光秀の娘婿・妻は細川ガラシャ)の歌仙兼定(かせんかねさだ)などを手掛けています。

この刀の命名は、細川忠興が「36人の家臣を手討ちにした」ことを「三十六歌仙」とかけて付けられてまして……おっかね~。

細川忠興/wikipediaより引用

和泉守兼定の系譜は会津にも続き、幕末には新選組の土方歳三が愛用したと言われています。

細川忠興の歌仙兼定や土方歳三の和泉守兼定は、大人気ゲームの『刀剣乱舞』にも登場。

関市は刀剣ファンからも注目を浴びる町となりました。

そんな関市の刀剣の歴史や仕組みを学べる「関鍛冶伝承館」に訪れた私ですが、お目当ては刀剣ではなく、とある甲冑!

実はこの資料館には、気になって仕方がない大島雲八さんの甲冑が展示されているのです。

それがコチラ!

浅葱(あさぎ)色の威糸(おどしいと)と大袖が非常に印象的ですよね!

兜にあしらわれた鍬形(くわがた)の前立てや、大島家の家紋である揚羽蝶(あげはちょう)もインパクト大です。

そして、甲冑の隣にはこんな紹介文がありました。

画像だとちょっと読みづらいので、以下に文字起こしさせていただきます。

【大嶋出羽守雲八着用の甲冑】

大嶋雲八光義は、永正五年正月関で生まれ、幼名を光吉、甚六、後に鵜八といった。幼時から武勇に優れ、殊に弓勢の威力は抜群であった。

永禄八年加治田城、堂洞城、関城などを攻めた織田信長が光義を召し抱え禄百貫文を与えた。姉川の戦にも武勲多く、江州坂本の合戦にはこの甲冑を着用して大いに奮戦した。

以後大嶋家は代々雲八を名乗り長篠の戦い、秀吉の朝鮮征伐、関ヶ原の戦でも活躍、旗本として当地や摂津の国で禄高一万八千石を賜った。

この甲冑は、大阪在住第十四代大嶋雲八氏寄贈のものである。

えーー、読んでるだけで楽しー(笑)。

しかも、織田信長の「美濃攻め」に関わる美濃国の国衆ってことは、大河ドラマ『麒麟がくる』にもリンクしていたってことでワクワクしてきますね。

ザックリとした経歴は紹介文の通りなのですが、以降、大島雲八さんの長〜〜い人生を追っていこうと思います。

生誕地は『麒麟がくる』の舞台と同じ

雲八さんの生まれは、先述したように永正5年(1508年)。

有名武将と比べてみると、織田信長は26歳年下の天文3年(1534年)生まれで、上杉謙信は22歳年下の享禄3年(1530年)生まれ。

有名武将の中でも年長に入る武田信玄でも13歳年下の大永元年(1521年)ですから、やはりかなりの年長組になります。

左から上杉謙信・織田信長・武田信玄/wikipediaより引用

年齢差をプロ野球界に置き換えて、考えてみましょうか。

私と同い年(33歳)のダルビッシュ有選手(大リーグ・カブス/1986年生まれ)が織田信長だとすると……。

上杉謙信は青木宣親選手(元大リーガー/現・ヤクルト)、武田信玄はイチローさん(元大リーガー)となり、雲八さんはヘルメットが入らないことでおなじみのオマリーさん(大リーグ出身の元阪神&ヤクルト)となるようです。

すいません、自分の趣味と年齢に置き換えてしまいました。当事者じゃないと、よく分かんない比較ですね(笑)。

言いたかったことは、有名武将よりもやや早くに生まれたということ。

幼い頃の境遇は過酷なものだったようです。

大島雲八さんの祖父・大島光氏(みつうじ)は美濃国の守護である土岐政房(ときまさふさ)の三奉行の1人だったものの、その跡を継いだ父・大島光宗(みつむね)は主君の御家騒動(山県の戦い)に巻き込まれ討ち死にしてしまいます。

この戦いは、土岐政房の跡目を2人の子どもが争ったもので、戦ったのは土岐頼武(よりたけ)と土岐頼芸(よりのり・よりあき・よりなり等)です。

来ましたね、『麒麟がくる』の主要キャラ!

ドラマでは後者の土岐頼芸を尾美としのりさんが演じ、本木雅弘さんの斎藤道三に“操り人形?”とされていた人物です。

『麒麟がくる』では尾美としのりさんが演じた土岐頼芸(絵・小久ヒロ)

家督をゲットするため斎藤道三の父(長井新左衛門尉)などを味方につけて兄に戦いを仕掛けますが、敗れています。

※後に斎藤道三などの援助を受けて再起して家督を継承するも、斎藤道三によって追放される

大島雲八さんの父は、この戦いで敗れた土岐頼芸の勢力に加担し、さらに討ち死にしたことで大島家の領地はなんと没収。

大島雲八さんはわずか10歳で合戦孤児となってしまったのです。

※父の死は1515年説もあるので、その説だとわずか8歳!

大島雲八さんが頼ったのは、多芸郡(現在の岐阜県養老町のほとんど&大垣市と海津市の一部)を領地とする親戚の大杉氏でした。

親戚ん家で暮らす大島雲八さんは、大島家を再興するためにある武芸の道に邁進します。

それが『弓』でした。

まるでマンガ! 弓エピソードが熱い

弓の腕前を実践で試す初めての機会が訪れたのは、永正17年(1520年)、13歳の時。

多芸郡をめぐる国衆同士の争いが起こった時に、敵ひとりを弓矢で見事に討ち取ったといいます。

武将の逸話としてはよくある類のものですが、弓で名を残した大島雲八さんのエピソードを見てみますと……。

大島雲八の逸話①

敵兵に鉄砲で狙われたが、飛距離に劣る弓で敵を射抜いた

大島雲八の逸話②

敵兵が木を盾にして隠れていたので、その木ごと敵の首を射抜いた。

それを見た別の敵兵が感動して、矢を抜かずに木と首を斬って大島雲八さんに届けた。

マンガじゃん!(笑)

まぁ、主に寛政年間(1789〜1801年)に編纂された『寛政重修諸家譜(かんせいちょうしゅうしょかふ)』に書かれていることなので、盛られている部分もあるのでしょう。

ただ、この史料は江戸幕府がオフィシャルでまとめたものですので、当時も“弓の名人”として認められていたのかもしれません。

初陣の翌年である大永元年(1521年)14歳の時、多芸郡に敵が押し寄せたので、兵2人を瞬く間に射倒すと、相手が恐れて撤退していった――なんて話も残されていますので、その腕前だけは間違いなかったのでしょう。

若くして弓のスペシャリストとなった大島雲八さん。

世間のウワサとなって仕官の話が舞い込み、大手に転職します。

その大手転職先の主君が、長井(隼人佐)道利でした。

長井道利は、あの斎藤道三の弟(子ども説も)と言われていて、烏峰城(後の金山城・岐阜県可児市)や大島雲八さんの故郷である関城の城主を務めたお方です。

父の討ち死にから孤児へ、親戚の国衆に育てられ、コツコツと弓の腕を磨き、実力を認められ、ついに美濃を治める斎藤道三の一族の家臣となったわけです。

“芸は身を助ける”とは、まさにこのこと!

しかし……大島雲八さんの人生はこのまま順風満帆とはいきません。

※続きは【次のページへ】をclick!