こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【太田牛一の生涯】

をクリックお願いします。

丹羽長秀の家臣?

太田牛一が合戦に登場するのは元亀元年(1570年)まで――その後は文官的な仕事での登場に切り替わります。

大永七年(1527年)生まれである牛一が40代で前線から退くのはやや早めながら、太田家の代替わりを万全にする意味では良いタイミングだったのでしょう。

信長の意向があったかもしれません。

元亀三年(1572年)以降は「年貢を催促する文書」や「土地の境界争いに関する文書」などに牛一の名が登場します。

信長の直臣という立場から丹羽長秀の右筆に移った、あるいは一時的に長秀の与力につけられたようです。

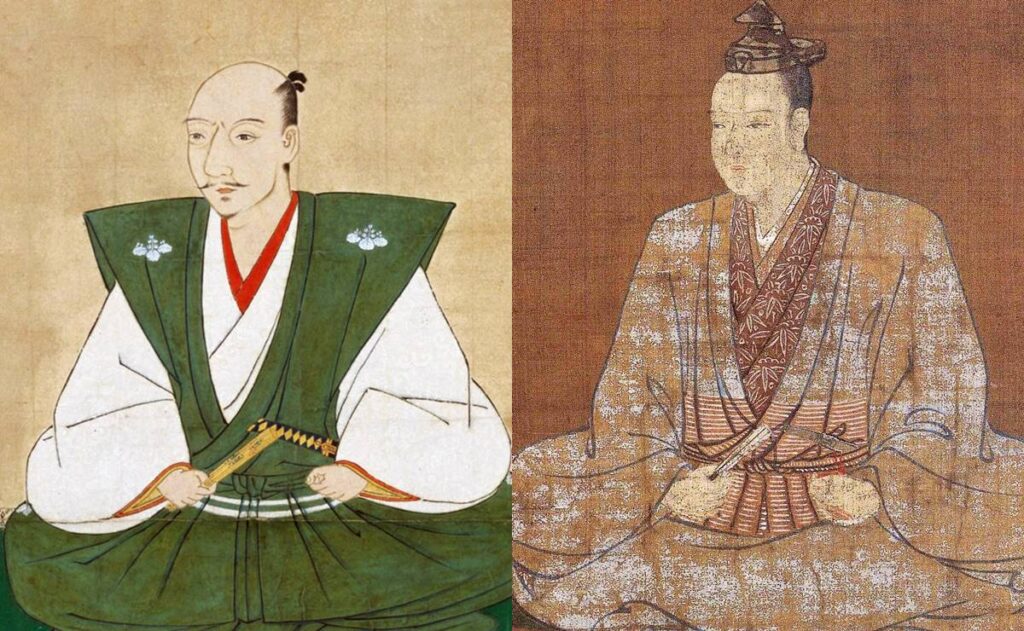

丹羽長秀/wikipediaより引用

また、天正九年(1581年)ごろには近江で奉行として活動しており、この頃に秀吉との接点があった可能性も考えられますね。

本能寺の変後

そうこうしているうちに天正十年(1582年)、ついにその日はやってきます。

6月2日未明、羽柴軍に合流する予定だった明智軍が、突然、信長たちのいる都へ向けて進軍。

信長だけでなく、当主を引き継いでいた織田信忠も討ち取られる大事件【本能寺の変】が勃発します。

織田信長(左)と明智光秀/wikipediaより引用

『信長公記』にも当然このときの様子は記されていて、明智軍が襲いかかった本能寺や二条新御所の様子や、その後の安土城の炎上、あるいは堺から逃げる徳川家康と一揆勢に殺される穴山梅雪などのことも説明されています。

では、その後の太田牛一はどうなったのか?

羽柴軍が【山崎の戦い】で明智勢を撃ち破り、天正十一年には賤ヶ岳の戦いで柴田勝家が討死。

牛一がもともと従っていた丹羽長秀も天正十三年(1585年)に亡くなります。

この辺りの牛一の動きはハッキリとしておらず「丹羽長秀の子・丹羽長重に仕えていた説」や「加賀松任で蟄居していた説」などがあります。

丹羽家が秀吉によって大幅に減封されたため、召し放ちされたか、自ら身を引いたということも考えられそうです。

そして天正十七~十八年頃、太田牛一は何らかの理由で秀吉に呼び出され、検地奉行や蔵入地(直轄地)の代官などを務めるようになります。

名護屋への滞陣を命じられ

秀吉に召し抱えられた頃の太田牛一は、淀城付近に住んでいたようです。

同城で天正十七年(1589年)、淀殿が秀吉の子・鶴松を産んでいるので、牛一にも何かしら役目なり何なりがあっても良さそうなものですが、残念ながら記録はありません。

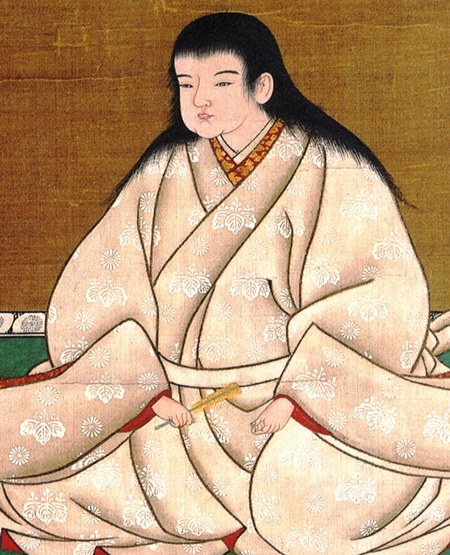

豊臣鶴松/wikipediaより引用

文禄元年(1592年)には、久々に武士としての役目がまわってきました。

弓大将として、【文禄・慶長の役】の前線基地である名護屋への滞陣を命じられたのです。

ただし、既に還暦を過ぎている牛一を渡海させようとは秀吉も思ってはいなかったでしょう。

弓の腕前を滞陣中の慰めにでもするつもりだったのか、名護屋で若者たちに弓の指導でもさせたかったのか、あるいは何かと使い勝手が良いと考えていたのか。

文禄二年(1593年)6月には、和平交渉に訪れた明の使者への饗応に携わっています。

また、慶長三年(1598年)3月に行われた醍醐の花見では、秀吉の側室・三の丸殿の輿に付き従ったようです。

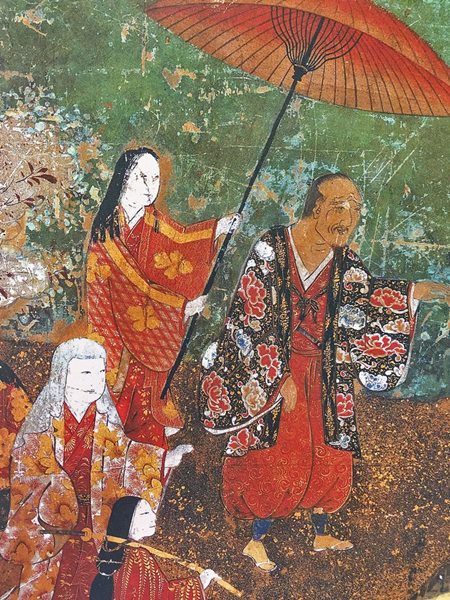

『醍醐花見図屏風』に描かれた豊臣秀吉と北政所/wikipediaより引用

三の丸殿は信長の娘なので、信長旧臣としての繋がりからかもしれませんね。

このように、秀吉時代にもちょくちょく牛一は登場しているのですが、もはや出世欲は無かったように見えます。

「いつかこの時代のことを書き残して後世に伝えたい」と考え、出世は不要と判断した可能性もあるでしょう。

偉くなればなるほどしがらみが増えるのは世の常であり、執筆の自由が狭まるのは今も昔も変わらないはずです。

秀吉の死後

慶長3年(1598年)8月に豊臣秀吉が死去。

その後、太田牛一は豊臣秀頼に仕えていたようですが、いつの頃からか隠居して大坂の玉造に住み、『信長公記』や『大かうさまくんきのうち』などの著述に専念します。

『信長公記』を読むとわかりますが、牛一の文章は主役となる人物をかなり美化して書く傾向が感じられます。

信長の死去から既に16年以上が経過。

おそらく膨大なメモを整理して書いたはずですが、在りし日の主君を思い出してテンション上がっちゃった、みたいな感じでしょうか。

荒木村重の妻子を処刑する悲惨な場面では、被害者側に同情を寄せるような書き方もしていますので、決して主役を盲信しているわけでもありません。

牛一の息子たちについてはあまり記録がなく、父の書いた文章を読んでどう思っているのでしょうか。

★

隠居の身だったこともあってか、牛一の没年は不明です。

慶長十五年(1610年)に池田輝政へ『信長公記』の写しを渡したこと、その後も著作活動をしていたことがわかっているので、大坂の役前後あたりで亡くなったのではないかと思われます。

仮に家康と同じ元和二年(1616年)没とすると満89歳となりますので、さすがにここまでではないでしょう。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

丹羽長秀の生涯|織田家に欠かせない重臣は「米五郎左」と呼ばれ安土城も普請

続きを見る

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

織田信忠の生涯|なぜ信長の嫡男は本能寺の変で自害せざるを得なかったのか

続きを見る

【参考】

谷口 克広『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)

太田牛一/中川太古『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)

日本大百科全書

世界大百科事典

日本人名大辞典