こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

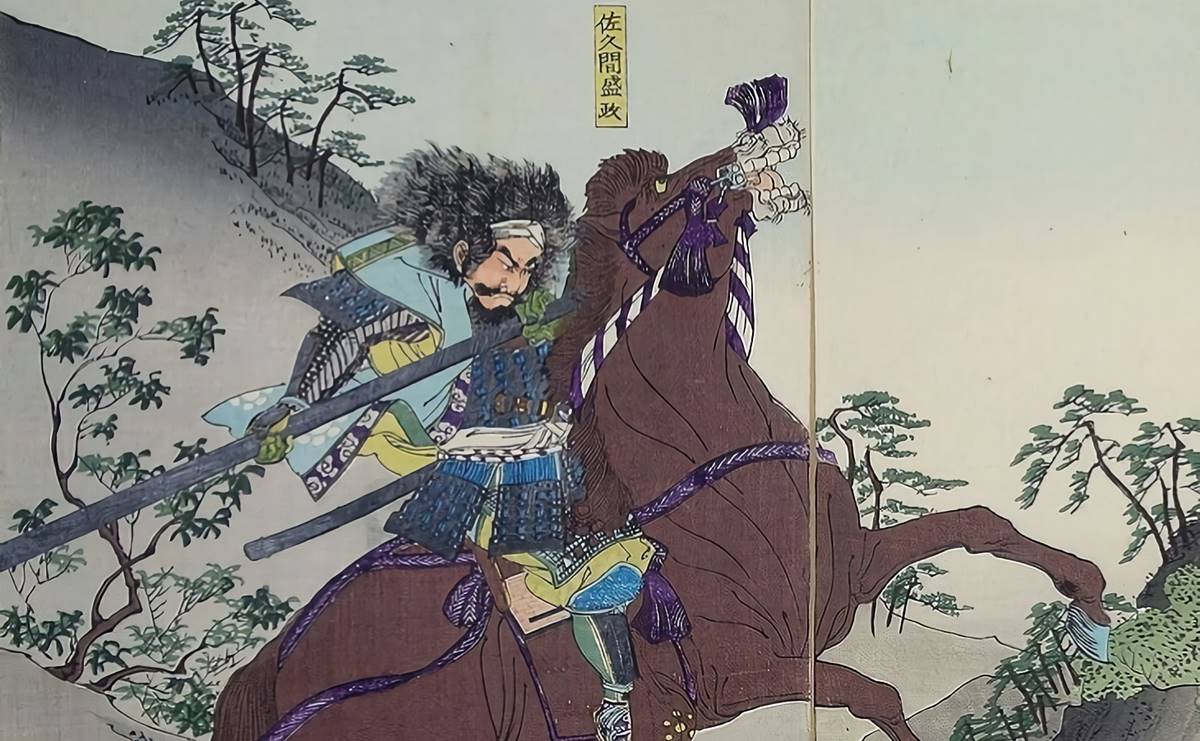

【佐久間盛政の生涯】

をクリックお願いします。

信長包囲網が瓦解 越前を攻略する

お察しの通り、佐久間盛政の生涯は、柴田勝家ひいては織田家と共にあります。

足利義昭を京都から追い出した1573年は盛政にとっても一つの契機になりました。

幕府を滅亡させた――。

ということではなく、当時の織田家を苦しめていた【信長包囲網】、その中心にいた強敵・武田信玄が亡くなったのです。

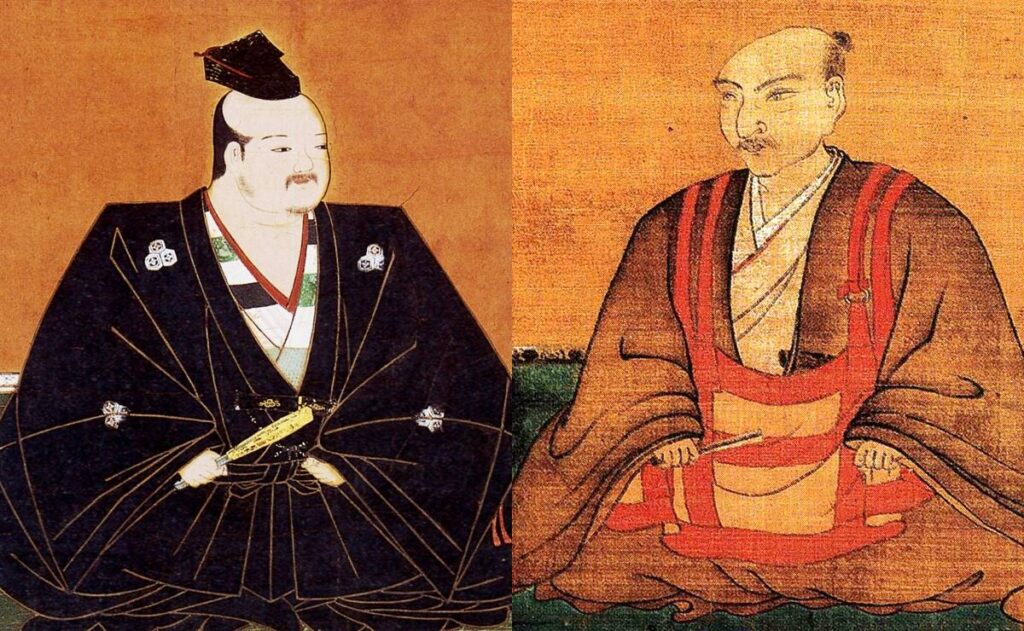

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

当時の包囲網とは、主に以下の5勢力でした。

・足利義昭

・浅井長政

・朝倉義景

・武田信玄

・石山本願寺

足利義昭は、毛利家を頼って最前線からは退いた状態。

信玄を喪った武田家は、まだまだ有力な家臣団が残っており、石山本願寺も大坂の本拠地が非常に堅強なため、スグに片付く相手ではありません。

そこで目を向けたのが浅井朝倉です。

信長はすぐさま両家に攻め込み(1573年8~9月)、浅井と朝倉を滅亡、つまりは近江と越前の平定に成功するのですが、これが佐久間盛政の生涯にも影響してきます。

浅井長政と朝倉義景/wikipediaより引用

1575年、叔父の柴田勝家が越前一国を与えられ、その与力として配置されたのでした。

佐久間盛政は、強力な柴田軍でも先鋒を務め、以後、北陸の一向一揆戦などで際立った戦功を挙げていきます。

それは織田信長から感状を賜るほどで、1576年には加賀一向一揆勢に奪取された大聖寺城の救援を成功させました。

しかし北陸への進出は、同時に新たな敵をも刺激してしまうもので……。

信玄の次なる強敵が現れます。

上杉謙信と加賀の一揆勢です。

止まらない一揆勢の抵抗

1577年、謙信が南下してくると、両者は激突。

豊臣秀吉の戦線離脱などもあった柴田勝家軍は、軍神率いる上杉軍を相手に手痛い敗北を喫します。

この一戦は【手取川の戦い】として知られ、浅井・朝倉を撃破して勢いづく織田家の出鼻をくじいたものとなりました。

佐久間盛政はこのとき戦闘には参加せず、御幸塚(現在の石川県小松市)に砦を築き、守備の責任者となります。

上杉に警戒しながら、同時に加賀の一向一揆諸勢力とも対峙せねばならない激戦のエリアでした。

こうした状況でも怯まないのが盛政。

1580年11月、信長に佐久間一族の首領として認められて加賀金沢城(尾山城)の初代城主となり、加賀半国(13万石)の支配権を与えられると、加賀一向一揆との戦いに没頭していきます。

一揆勢は霊峰白山の麓に勢力を有していて、強固な拠点・鳥越城を持っていました。

鳥越城/photo by Satoshin wikipediaより引用

鳥越城は、今なお地元に一向一揆の資料館があるほど浄土真宗の強いエリア。

特に、山内衆という強力な一揆勢もいました。

一説にそのルーツは紀州(熊野信仰)で、本願寺や雑賀衆との繋がりがあり、鉄砲の技術を中心とした軍事力を有していたと言います。

盛政は、この山内衆を制圧しようと襲いかかりますが、二度に渡って失敗、600近い将兵を失う惨敗を喫してしまいました。

そこで路線を変更。

信長と本願寺顕如の手打ちに合わせて、一揆勢のリーダーに和睦を持ちかけ、謀殺……と、これが成功するのですが、この後も鳥越城の支配をめぐる戦いは続きます。

石山本願寺でも、顕如と教如の親子が対立しており、教如が断固戦いを主張すると、鳥越城もそれに応じたのです。

さすが一向一揆の一大拠点だけあって、そう簡単には落とせない。

一進一退の戦いが続く中、いつしか佐久間盛政の激しい戦いぶりは敵味方にも畏怖され、

「鬼玄蕃」

と呼ばれるようになりました。

そして天正10年(1582年)、平定に散々苦労していた一揆勢をついに壊滅させます(鳥越城の戦い)。

信長が光秀に討たれても柴田軍動けず

越前に続き加賀も平定。

となれば次の敵は、かつて大敗を喫した上杉家です。

軍神・謙信はすでに死しており、勝家と共に、武将としての脂がいよいよ乗ってきた佐久間盛政にとっては雪辱を果たす大きな機会。

さぞかし気合も入っていたことでしょう……と、思いきや、その日は突然やって来るのです。

1582年6月2日、本能寺の変――。

主君・織田信長が明智光秀の軍勢に攻められ、本能寺で最期を迎えていたころ、

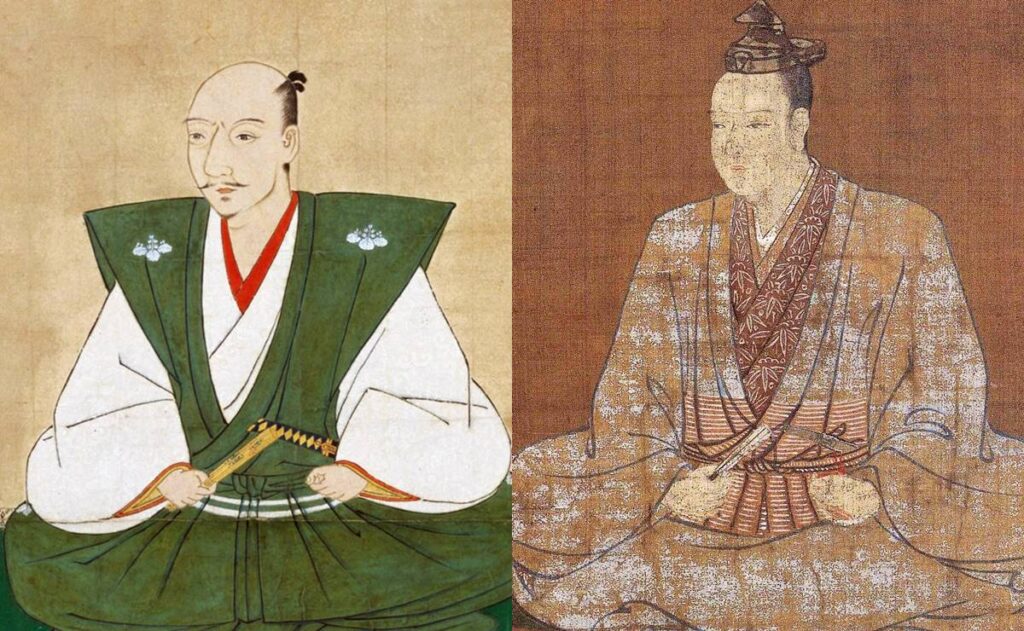

織田信長(左)と明智光秀/wikipediaより引用

佐久間盛政は柴田勝家に従い上杉方の越中松倉城を攻撃中でした。

勝家が事件を知ったのは6日のこと。

全軍を率いて北ノ庄城へ退却し、明智光秀の動向を探っておりましたが、信長の死を知った上杉対策に追われ、盛政もまた動けずじまいでした。

そうこうしている間に、豊臣秀吉が【山崎の戦い】で明智軍を撃破。

信長のリベンジを果たすと清洲会議が開かれ、その後、勝家と秀吉は徐々に臨戦態勢を整えていき、佐久間盛政も、ある意味、人生の本番ともいうべきステージへと向かっていくのです。

有名な【賤ヶ岳の戦い】――いや、佐久間盛政の場合は、その前に見ておくべき戦いがあります。

荒山合戦(あらやまかっせん)です。

※続きは【次のページへ】をclick!