こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【古田織部(重然)の生涯】

をクリックお願いします。

息子たちが大坂方の間者と疑われ……

その後、古田織部(重然)は九州攻めや小田原攻めにも参加。

朝鮮の役では半島へは渡海せず、名護屋城(現・佐賀県唐津市)で豊臣秀吉の警護役を務めました。

ドローンで空撮した名護屋城の本丸と遊撃丸

利休を見送ったことへのお咎めはなかったようです。

が、秀吉の心中はどうだったでしょうね。

古田織部(重然)も秀吉には表立って逆らおうとはしていなかったようなので、プラマイゼロということだったんでしょうか。

時代を一気に進めて関が原の戦いでは、時勢を読んで東軍についております。

重然はこの頃までに、茶を通じて朝廷や寺社、商人などありとあらゆる人々と繋がっていたので、その辺からも情報を得ていたのでしょう。

なんせ関ヶ原の後には徳川秀忠の指南役に選ばれているくらいです。

徳川秀忠/wikipediaより引用

しかし、その地位も大坂夏の陣、つまり慶長二十年(1615年)までのことでした。

古田織部(重然)の息子と家老が、大坂方の間者と疑われてしまったのです。

なんでも「京に火を放ってそのどさくさに紛れて家康と秀忠をピーしよう」という計画だったとか。

幕末のアレコレといい、どいつもこいつも京都燃やそうとしすぎ

京都の人がよそ者に冷たいという俗説って、ひょっとしてこういうのから来てるんじゃないでしょうか。

そりゃ、よそ者が来るたびに戦火に巻き込まれてたら、たまったもんじゃないですよね。

重然の心は今も生きている 千葉で無形文化財に指定

何はともあれ、この嫌疑の責任を取って重然は切腹を命じられ、大人しく腹を切りました。

息子たちも父に従い、家老をはじめとした関係者と思しき人間は処刑されています。

重然は一言も反論しなかったそうです。

理由はわかりません。濡れ衣だと言っても聞いてもらえないと判断したのか、本当に計画に加担していたから言い逃れのしようがなかったのか……。

これ以前にも幕府の意向に逆らうような言動が多かったようなので、どちらもありえそうなのがまた判断に悩むところです。

こうして大名・茶人としての古田家は途絶えてしまいましたが、茶道の教えは現在まで続いていますので、その精神だけは残っています。

「式正織部流茶道」といい、16代目の方が千葉県市川市国府台にお住まいだった縁で、同地の「織部桔梗会」という会が継承しているようです。

千葉県の無形文化財にも指定されていますね。

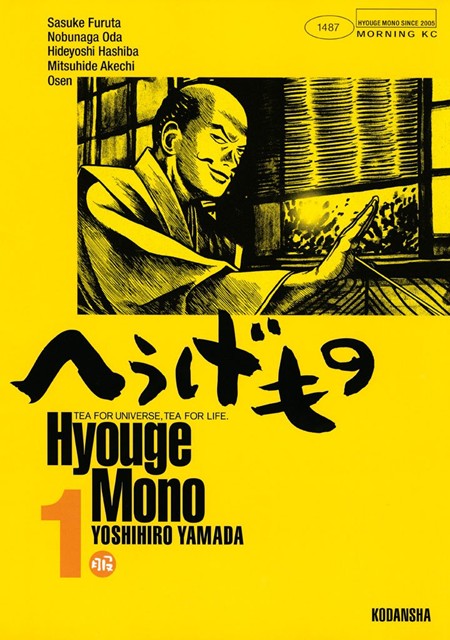

御家は断絶しながら、こうして名を残し、更には漫画『へうげもの』でも注目され、今頃は天国で「はにゃあ」となっているかもしれません。

Amazon Kindle版でコミックも一気読みできますので、興味を持たれた方はコチラから入るのも良いかもしれませんね。

へうげもの1巻(→amazon)

あわせて読みたい関連記事

-

摂津の戦国武将・中川清秀の生涯42年~秀吉の義兄弟は賤ヶ岳の戦場に散った

続きを見る

-

千利休の生涯|秀吉の懐刀で茶を極めた茶聖 なぜ理不尽な切腹が命じられた?

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

荒木村重の生涯|信長を裏切り妻子を処刑され“道糞”と蔑まれながらも生き残る

続きを見る

-

蒲生氏郷の生涯|信長に期待され娘を与えられたエリート武将の事績に注目

続きを見る

【参考】

国史大辞典

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典』(→amazon)

古田重然/Wikipedia

千利休ファンクラブ(→link)

式正織部流茶道(しきせいおりべりゅうさどう)/千葉県