12月3日は島津家の家臣・新納忠元(にいろ ただもと)の命日です。

正確には慶長十五年12月3日(1611年1月16日)に亡くなっており、彼のことを簡単に説明するならば「名臣」の一言に尽きるでしょう。

あるいは「猛将」というイメージが強い方もいらっしゃるかもしれません。

実はそれでいて和歌も得意で、文武双方のエピソードがてんこ盛りなのですから、鹿児島県伊佐市公式サイトでも注目されているほどで、戦国ファンなら放っておくわけにはいかない。

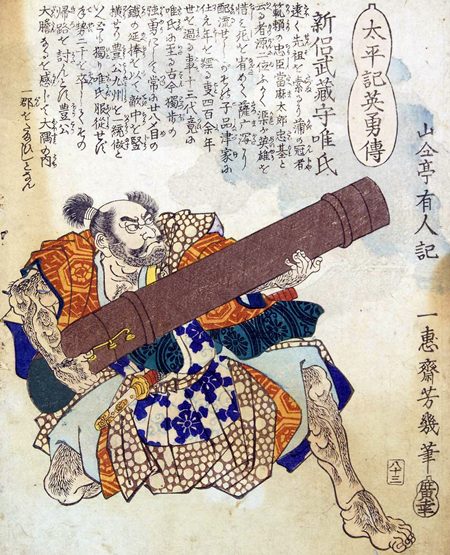

落合芳幾作『太平記英勇伝八十三 新納忠元』/wikipediaより引用

本記事で、新納忠元の生涯を振り返ってみましょう。

新納氏初代は島津忠宗の子

新納忠元は大永六年(1526年)、鹿児島県の志布志(しぶし)で生まれました。

鹿児島=薩摩といえば、武勇を誇る島津氏でお馴染みですが、新納氏の初代・新納時久も実は島津氏四代忠宗の子。

つまりは古くからの島津氏親族でした。

こちらは島津氏初代の島津忠久/wikipediaより引用

新納姓は、この時久が建武二年(1335年)、足利尊氏から日向国新納院(宮崎県児湯郡高鍋町)の地頭職を与えられたことからきているとか。

そんな鎌倉以来の名家の一員である忠元は、13歳のときに島津家当主だった島津忠良(日新斎)にお目見えし、以降、島津貴久・義久・義弘・忠恒と代々仕えました。

戦場での忠元は、一騎打ちで勝ったり、負傷しながらも戦い続けたり、かなり勇猛な武将だったと伝えられます。

それも若気の至りなどではなく、負傷でも戦い続けたエピソードは43歳のときのこと。

当時の四十代は老人に入りかけた頃合ですから、忠元の勇猛さがうかがえるでしょう。

彼の魅力は武勇だけにとどまりません。

文武両道の勇将だっただけに、1年以上も籠城していた敵を降伏させたこともありました。

しかも、自ら人質となって城を明け渡させたのだそうです。

極めつけは天正十二年(1584年)の【沖田畷の戦い(おきたなわて)】でしょうか。

「ただ一直線に斬り進め!」

そんなシンプルな戦法で突撃し、島津軍は首尾よく敵の総大将である龍造寺隆信を討ち取ったのです。

龍造寺隆信/Wikipediaより引用

沖田畷の戦いは、全国的な知名度は下がりますが、実は九州の覇権をかけた合戦であり、大名(総大将)が戦場で討死というのは桶狭間の戦いと同等のインパクトがありますね。

戸次川の戦いで涙

新納忠元は、実に泣かせる男気でも知られます。

最たる例が豊臣秀吉の九州征伐における緒戦、天正十四年12月12日(1587年1月20日)に勃発した【戸次川の戦い】でしょう。

豊臣軍の指揮官・仙石秀久の失態によって、長宗我部家の嫡男・信親が討死してしまったこの戦い。

長宗我部信親(落合芳幾・作)/wikipediaより引用

信親の遺骸を引き取るため長宗我部家から使者がやってきたとき、忠元はこんな対応をしたと伝わります。

「信親殿ほどの人物を討ってしまったとは申し訳ない」

そう言いながら涙を流して詫びたというのです。

亡くなった信親は、父の長宗我部元親に負けず劣らず、この世代の武将でかなりの傑物とされていましたので、薩摩にも評判が伝わっていたのかもしれません。

誠意の証として、忠元は長宗我部家の本拠である土佐の岡豊城(おこうじょう)まで、僧侶を同行させたともいわれています。

僧侶は大変な旅だったと思いますが、忠元の律儀さ誠実さがうかがえるでしょう。

秀吉や幽斎とのコトバトル

豊臣秀吉の九州征伐に対して、新納忠元は徹底抗戦の構えでいました。

しかし、主君の島津義久が降伏を決めたると、これに従っています。

「自分の意見が異なっていたとしても、主の判断に従う」

まさに家臣の鑑ですね。盲従すれば良いというわけではありませんが、義久は後に徳川家康から「大将の鑑」と評された逸話があるほどの判断力の持ち主ですから、忠元も従ったのでしょう。

剃髪した忠元は、秀吉に呼ばれて忠義を称えられ、さらにこんな意地悪な質問をされています。

「まだワシと戦う気はあるのか?」

豊臣秀吉/wikipediaより引用

いかにも秀吉らしい言葉ですが、忠元も負けじとこう返します。

「主君の義久様が立ち上がるならば、何度でも敵になってみせましょう」

自分のために戦ったわけではなく、主君のために戦っているのだと主張。

勇将として知られた忠元だけに、秀吉から「家臣にならんか?」と、お誘いがあったとしても不思議ではなく、そこに対する回答にもなってますね。

さらには、この前後に細川幽斎(細川藤孝)とのエピソードも残されています。

細川藤孝/wikipediaより引用

忠元は当時でも小柄な人で、身長が五尺(だいたい150cm)ぐらいでした。それでいて立派な口ヒゲをたくわえていたため、幽斎から“和歌の下句”でこうからかわれたのです。

「鼻のあたりに 松虫ぞ鳴く」

忠元も歌詠みでは負けておらず、即座に上の句をこうつけました。

「上髭を ちんちろりんと ひねりあげ」

相手をやり込める逸話の多い幽斎にしては珍しく、反撃を食らってますね。

新納忠元が仕えた島津義久や島津義弘は、その忠義をよく理解しており、【文禄・慶長の役】や【関ヶ原の戦い】では、国元の留守居を任せています。

関ヶ原から【島津の退き口】で義弘が帰ってきた後は、加藤清正が攻めてくると聞き、急いで居城の大口城(現・鹿児島県伊佐市)に戻ったとか。

以下の地図をご覧できますように、

清正の本拠である熊本城と、当時、島津義久がいた富隈城へ向かう道の途中にある大口城。

文字通り忠元は、我が身を盾にして主家を守ろうという気迫で向かったのでしょう。かっちょいい。

慶長十五年に忠元が危篤になったとき、義久や義弘はもちろん、「悪い方の家久」こと島津忠恒も回復を願ったというから、歴代の主に心から信頼されていたことがうかがえます。

火縄の明かりで古今和歌集

新納忠元には、このように忠義ぶりと戦上手ぶりを伝える逸話が多く、さらにもう一つ特徴があります。

前述の通り、和歌です。

戦国武将には珍しく好んでおり、逸話が残されています。

他にも鎌倉以来続いている武家で、例えば伊達家などで和歌をたしなむことは聞かれますが、家臣レベルで歌が得意という人はあまり見かけませんよね。

「陣中に火縄の明かりで古今和歌集を読んでいた」とか、前述の加藤清正に備えていたときに「一から十までの数え歌を作り、それを兵に唱和させて士気を上げた」とか。

鬨の声を上げさせる武将ではなく、和歌で鼓舞した武将はかなり珍しいでしょう。

200年以上経っても慕われる

そして妻に先立たれたときの歌がまた泣けます。

さぞな春 つれなき老いと 思ふらむ 今年も花の のちに残れば

【意訳】春はわしをさぞ、”風情のない老人だ”と思っているだろう。今年もまた、花が散る季節まで生き残ってしまったから

「つれなき」は「連れ合い(妻)がいない」、そして「花」は妻という意味にも取れ、技巧と心情が合わさった名歌です。

夫婦仲に関するエピソードは特に見当たりませんが、きっと共白髪(ともしらが)が似合うような、素敵な夫婦だったのでしょう。

彼を慕っていたのは妻だけではなく、家臣たちも同じでした。

新納忠元が慶長十五年12月2日に亡くなった時、殉死を願い出る人も多かったのです。

が、許されたのは二人だけだったとか。

「死んだ後までワシについてきてどうする!そんなことよりこの世で殿のお役に立て!!」とでも思っていたのでしょう。

これだけ出来た人なので、江戸時代になっても新納忠元の名は地元で非常に慕われていました。

天保の頃(だいたい1840年代)に、大口城近くの伊佐七ヶ郷あたりでこんな提案が持ち上がります。

「いつまで経ってもこの辺は豊かにならない……新納様の霊をこの地にお祀りして、ご加護をお願いしよう」

そして、藩に許可を取って作られたのが、今日も存在する忠元神社です。

忠元のお墓は別の場所に、妻と共に建てられていたので、そこから分霊したのだとか。

もしかしたら、忠元の霊にとって妻の隣のお墓が自宅のようなもので、忠元神社は職場のようなものなのかもしれません。

ご利益については特に限定されていないようですけれども、忠元の生涯からすると、職場や家庭での円満をもたらしてくれそうですね。

あわせて読みたい関連記事

-

薩摩の戦国大名・島津貴久の生涯「中興の祖」とされる四兄弟の父 その功績とは?

続きを見る

-

戦国大名・島津義久の生涯~薩摩から九州制覇を目前にして秀吉に敗れた無念

続きを見る

-

鬼島津と呼ばれた戦国武将・島津義弘の生涯~関ヶ原を突破し薩摩の礎を築いた勇将

続きを見る

-

薩摩で戦の神と称される戦国武将・島津歳久の生涯~秀吉に矢を放ち最後まで抵抗

続きを見る

-

薩摩最強の戦国武将・島津家久の生涯~次々に大軍を撃ち破った軍神の戦績とは?

続きを見る

参考文献

- 峰岸純夫・片桐昭彦 編『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月, ISBN-13: 978-4642013437)

出版社: 国立国会図書館 蔵書情報 |

Amazon: 商品ページ - 吉田龍司/相川司/川口素生/清水昇 著『戦国武将事典 乱世を生きた830人 (Truth In History)』(新紀元社, 2008年6月, ISBN-13: 978-4-7753-0628-4)

出版社: 国立国会図書館 蔵書情報 |

Amazon: 商品ページ - 『国史大辞典』(吉川弘文館)

書誌情報: ジャパンナレッジ(公式) - 『世界大百科事典』(平凡社)

書誌情報: ジャパンナレッジ(公式) - 『日本人名大辞典』(講談社)

書誌情報: ジャパンナレッジ(公式)