三方ヶ原の戦いが勃発したのは、元亀3年(1573年)12月22日のことでした。

大河ドラマ『麒麟がくる』に続き『どうする家康』でも取り上げられますが、戦国好きの間では非常に有名な戦いであり、同時にナゾだらけの合戦でもあります。

今回は戦場とされるエリアを実際に歩きながら、あらためて諸説を検証してみたいと思います。

大きなテーマは2つ。

この合戦で注目度の高い、

・信玄の進軍ルート

・家康が城から出て戦った理由

です。

と、その前に【三方ヶ原(みかたがはら)の表記】について断りを入れさせてください。

三方ヶ原は、古くは「箕形原」と称されておりました。

「箕の形」の台地とも、その台地から見える富士山の形が「箕の形」だからとも言われていたのです。

そして当地が三ヶ村(和地村・祝田村・都田村)の入会地(いりあいち・柴刈をする共同所有地)になってから、現在の三方ヶ原という表記になったと伝わります。

あるいは戦いが終わった後、織田家に「もっと多くの援軍が欲しかった」ことを訴えるため、徳川家康が「味方ヶ原」と表記するように指示したとの説も……。

いかにも後世の作り話のようにも思えますが、いずれにせよ本稿では「三方ヶ原」の表記で進めます。

揚州周延『味方ヶ原合戦之図』(明治18年/1886年)

※中央馬上の将は、徳川軍の殿を務めた内藤信成で、右後方で名槍「蜻蛉切」を持っているのが本多忠勝。左後方には武田家最強赤備えを率いる山県昌景がいる

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

熟成しきった武田軍に若き徳川軍が

三方ヶ原の戦いとは、一体どんな戦いだったか?

まず一言でマトメておきますと、

【熟成しきった最強武田軍に対し、若き徳川軍が完膚なきまでに叩かれた】

というのが三方ヶ原の戦いです。

戦いの基本事項を先に【5W1H】でまとめておきました。

◆いつ?

元亀3年12月22日(1573年2月4日)

◆どこで?

三方ヶ原

(静岡県浜松市北区三方原町周辺)

◆誰が?

武田軍30,000人(武田本隊25,000※北条軍2,000を含む+山県隊5,000)

vs

徳川軍11,000人(徳川軍8,000+織田軍3,000)

◆なにを?

武田信玄が浜松城北部の三方ヶ原を横切る時、徳川家康軍が浜松城から出陣して合戦となった

◆なぜ?

徳川家康が出陣した理由は諸説あり(後述)

◆どのように?

夕刻=申の刻(午後4時)に出陣し、2時間の戦いで徳川家康軍は大敗。

俗説では、武田軍の死傷者200人に対し、徳川軍は2,000人の死傷者を出したという(諸説あり、実際は武田軍490人、徳川軍1080人か?)

いかがでしょう?

すでに読者の皆さんがご存知の内容かもしれませんが、さらにここでは戦場のあった“浜松市”の【公式見解】を押さえておきましょう。

以下は

『二〇一五年 徳川家康公顕彰四百年記念事業 浜松部会記念誌』(以下『記念誌』と略記)

に掲載されたものです。

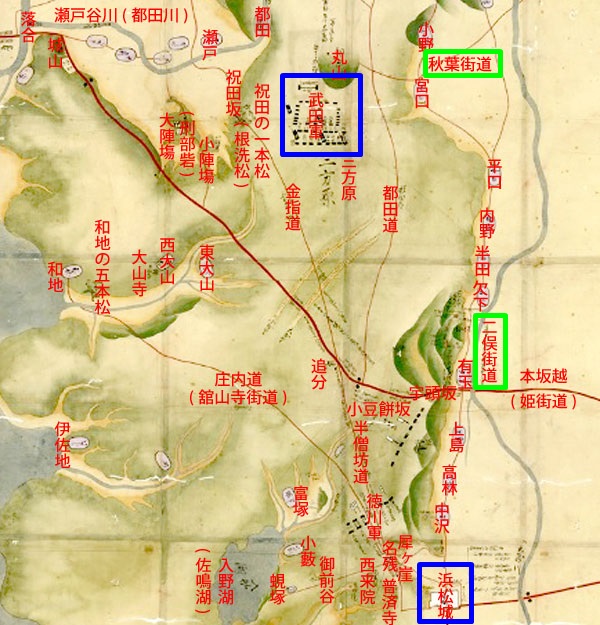

「三方ヶ原合戦 二俣城を攻略した武田信玄は、十二月二十二日早朝には浜松方面へ進軍した(軍勢三万)。

神増(かんぞう)付近で天竜川を渡り、秋葉街道を南進し、欠下付近(東区)で三方原台地へ上ったという。

軍勢の一部は新原付近(浜北区)で三方原台地へ上ったという言い伝えもある(休兵坂伝承)。

大菩薩山で陣を整え、追分から祝田(ほうだ)坂に至った付近で追撃した徳川勢(軍勢一万一千)との間で合戦となった。

すでに夕暮れ時であった。

石合戦から始まり、初めは互角の戦いであったが、やがて徳川勢が総崩れとなり、敗走した。

家康も命からがら玄黙口から浜松城に逃げ帰った。

追撃した武田勢は犀ヶ崖付近に本陣を構えた。

夜半には徳川勢の夜襲もあり、混乱した武田方には犀ヶ崖に落ちて死傷した者も多かったと伝えられる。」

今回はこのレポートと現地マップに基づき、武田信玄の進軍ルートを歩きながら考察を進めます(※注目すべき地名は赤太字で表記)。

なお、上記で戦いのキッカケとされた「石合戦」とは、両軍が礫(つぶて・手に握れるサイズの石)を投げ合うことです。

実際の戦闘では死傷者も出て、とても子供の遊びと笑えるシロモノではなく、中世ではしばしば戦場で用いられていたと伝わります。

信玄の進軍ルートを辿る

少し時間を戻しまして、三方ヶ原の戦い直前。

浜松市の『記念誌』によれば、武田信玄は合代島に本陣を置き、周囲の諸城を攻めておりました。

二俣城を落とすと、次は見付の3里北(磐田市の中心地から12km北)にある磐田市神増の渡河点で天竜川を渡り、浜松平野北部を東から西へと移動。

三方原の麓の欠下から三方原へ上り、大菩薩山の欠下城で昼食を取りながら全軍の到着を待ちました。

そして隊形を整えて三方原追分へ行き、そこから【三方ヶ原の戦い】戦場へと向かったことになります。

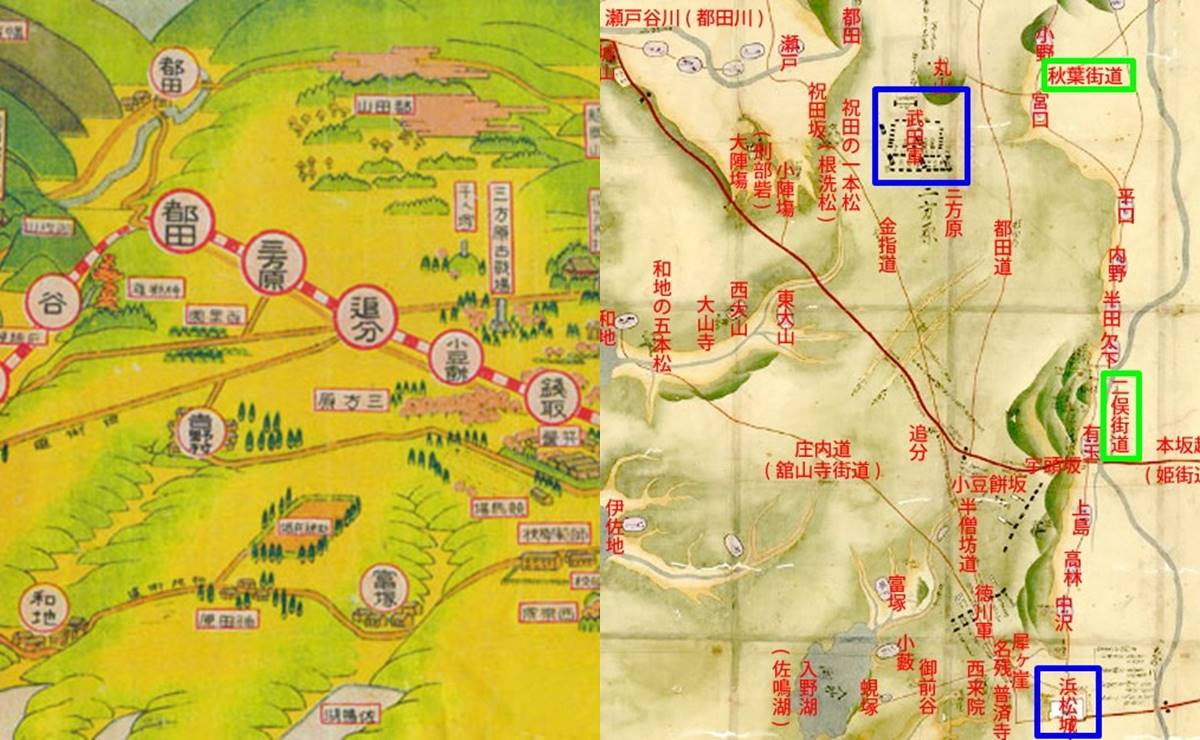

三方ヶ原の戦いについて書かれた市井の書籍には、武田軍が「秋葉街道を南進」という内容のものが多々見受けられます。

しかし「秋葉街道」は江戸時代に秋葉信仰が盛んになってからの呼称ですので、当時の呼び方は「二俣街道」の方が相応しいでしょう。

現在は、細い古道である「二俣街道」の西に太い新道が作られ、「飛龍街道」と名付けられています。

以下の「三方原合戦絵図」では、

秋葉街道の宿場町として栄えた宮口を通る東西の道を「秋葉街道」、南下する道を「二俣街道」として区別しておきましたが、実はどちらも「二俣街道」であり、後の「秋葉街道」であるのです。

そしてこの「欠下坂→欠下城(大菩薩山※1)→三方原追分」という武田信玄の進軍ルートは、「信玄街道」と呼ばれています。

「三方ヶ原の戦い」は小豆餅付近で繰り広げられました。

そして徳川家康が北から南へ(小豆餅から銭取へ)と逃げると、武田軍は追撃し、浜松城の手前・犀ヶ崖付近に本陣を構えます。

しかし、夜襲もあってか、浜松城攻めを断念。

三方原追分まで戻った武田信玄は姫街道に入って西へ進み、刑部砦を築いて本陣として年を越し、正月に野田城(愛知県新城市)攻めへと向かう――。

これが従来の【三方ヶ原の戦い概略】です。

しかし、上記の流れで「何も問題はない」と思われていた通説ですが、にわかに風向きが変わります。

研究者の高柳氏が

「戦いの始まりは小豆餅周辺ではなく、祝田坂を上った根洗松(ねあらいのまつ)付近」

だとする新説【祝田坂上説】を発表し、同合戦の再検討が始まったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!