1596年12月17日(慶長元年10月28日)は酒井忠次の命日です。

屈強な三河武士団の中でもとりわけ重きをなす重臣――――かつては、そんなイメージが強いものでしたが、2023年の大河ドラマでガラッと変わってしまったかもしれません。

『どうする家康』で大森南朋さんが演じ、当人の事績よりも宴会芸である「海老すくい」にスポットが当てられてしまったからです。

幾度も画面で流されたせいか。

子どもたちにとっては面白いオジサンとして認識されてしまったようですが、史実においては大永七年(1527年)生まれで家康の16才歳上であり、生まれた直後から共にいた、最も親しく頼りがいのある家臣とも言えます。

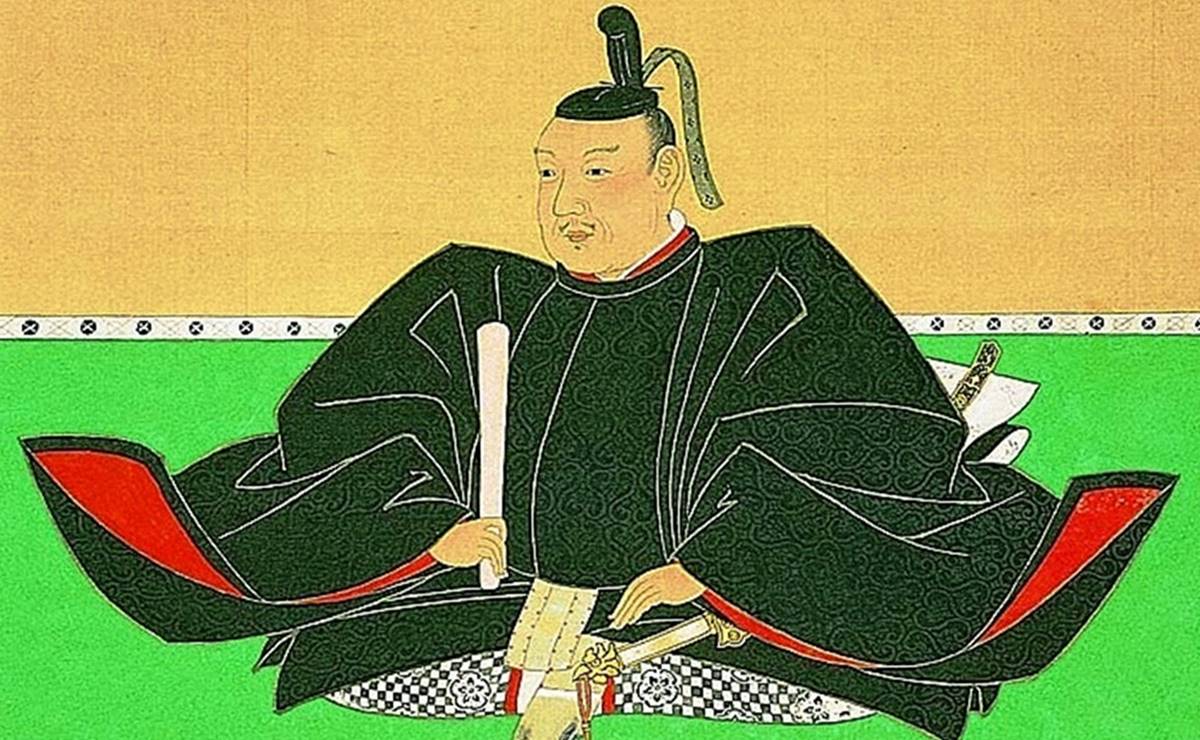

【徳川四天王】や【徳川十六神将】にも数えられる、酒井忠次とは一体どんな人物だったのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

家康父の代から仕えた酒井忠次

血縁について諸説はありますが、酒井家は、松平氏と同じ祖先を持つ家だといわれています。

両家の結びつきは家康の代でも強く、例えば、酒井忠次の妻は家康の祖父・松平清康の娘(碓井姫)。

ゆえに忠次は、家康から見て義理の叔父にも当たるんですね。

さらに碓井姫の母は華陽院であり、彼女は前夫・水野忠政との間に於大の方を生んでいる。

於大の方/wikipediaより引用

ご存知、家康の母であり、忠次と家康は主従という以外にも、女性たちを通して様々な縁があったのです。

そんな忠次は、家康の父・松平広忠の代から仕え始めました。

家康が今川家へ人質に出されたときにも同行。

当時23歳だった忠次は、お供の中で最年長だったそうです。

他に歳の近い家臣もいましたが、父のような年齢の忠次もまた、家康の心の支えになったことでしょう。

【桶狭間の戦い】の頃には家老の一人となり、家康の生涯で節目の一つ【三河一向一揆】でも家康の側近として活躍。

三河一向一揆のときも家康の側におりました。

実は、酒井家のメンツも一揆側についていたのですが、忠次はあくまで家康に付き従ったのです。

今川の領地をどう分割するか 武田と交渉

これぞ重臣というべき存在感――酒井忠次はその後も武働きや外交など、様々な面で家康を支えています。

例えば、今川家に対する徳川・武田両家の密約。

桶狭間の戦いで今川義元が敗死して以降、急速に衰えていた今川家をどう攻略すべきか。

駿河遠江の領地を虎視眈々と狙っていた徳川家と武田家は、ついに示し合わせて今川氏真を攻撃することとしました。

長年、今川家に頭を押さえつけられていた家康と、東海道や海への出入り口がほしい信玄。

確かに武田-徳川の間にも敵対関係はありましたが、今川領の分割案については利害が一致したのであり、武田との交渉役を任されたのが酒井忠次でした。

相手が相手ですから、徳川としても最重要人物にその任が回ってきたということでしょう。

忠次は、戦場でも先陣を切って戦うというより、柔軟な対応ができる印象かもしれません。

【姉川の戦い】では、朝倉軍の側面を突いた榊原康政隊に呼応して、攻め手に加わったとされたり。

元亀二年(1571年)には、遠江へ侵攻してきた武田軍との攻防において、吉田城(豊橋市)を任されて防衛や周辺豪族の取りまとめに徹したり。

まさに歴戦の武将といった風格。

石川数正と並び、若き頃の家康にとって最も頼りになる側近でした。

石川数正/wikipediaより引用

家康にとっては最大の敗戦となった【三方ヶ原の戦い】でも、もちろん活躍しています。

忠次は善戦して武田軍の一部隊を破り、家康が浜松城へ撤退すると、自ら櫓に登って太鼓を打ち鳴らした、なんてエピソードが残されています。

『三国志』諸葛亮による「空城の計」、それを借用した創作と言われますが、「忠次ならば機転を利かせたに違いない」と信頼されていたことの証左と見てもよさそうです。

家康の脱糞エピソードに対しても「忠次は大爆笑した」なんて話もあるようで。

こちらも創作の可能性が高そうですが、幼少期から付き従い、普段から実績を上げていた忠次だからこそ作られる話なのでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!