こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【土井利勝の生涯】

をクリックお願いします。

家康からのお叱り

こうして内外から”幕府の重鎮”とされた土井利勝も人の子です。

若い頃にはちょっとした失敗もしています。

宝永六年(1709年)に成立した『武野燭談』という本に、利勝が家康から”お叱り”を受けた話が載っています。

それは以下のような話です。

あるとき、家康がとある武士に役目を与えようと思い、利勝に「あの者は日頃どんな言動をしているか?」と尋ねました。

利勝はその武士と付き合いがありません。

「私の邸に出入りしたことがない者なので、詳しくはわかりません」

そう答えると、家康は機嫌を悪くしながら、こうとがめます。

徳川家康のしかみ像/wikipediaより引用

「お前は才のある者が埋もれぬように気を配らねばならないというのに『ウチに来たことがないから知らない』とは何たることか。それでは媚を売りに来る者だけが役目を得ることになってしまうではないか」

実際はもっと長いのですが、あまりにも”お叱り”の部分が長い上、現代ではふさわしくない表現も含まれているので割愛。

土井利勝が泣いて詫びると、家康はこんな風にフォローしています。

「道理のある言葉を聞いて自分の非を悟れる者は、すぐに言動を改められるものだ。大炊のような者は多くはない」

なんだか色々とエエ話ですよね。

もはや、この話がそのまま事実かどうかは問題ではないでしょう。

「利勝も若い頃には家康に叱責されることがあった」

「利勝は自分の非を認められる人物だった」

そう示されるようなことがあった結果、脚色されてこのような話ができたものと思われます。

ちょっと親近感がわきますし、現代人にとっても参考になる話ですね。

和子の嫁入り支度

慶長19年(1614年)大坂冬の陣にも土井利勝は従軍しました。

自隊の指揮は家臣に任せ、自らは家康と秀忠の陣を往復して全体の把握に務めるためです。

信頼度と判断力の高さがうかがえますね。

さらに翌年、大坂夏の陣では、酒井忠世や本多正信らと共に秀忠本陣の全軍として戦い、傅役としての役目を果たしています。

酒井忠世/Wikipediaより引用

これらの功績により、戦後は6万5200石へ大幅加増されました。

そして元和2年(1616年)に家康が亡くなると、名実ともに利勝が幕府のナンバー2となります。

幼少期からの付き合いでもあり、秀忠も利勝邸に御成するなど、親密な関係が保たれていたようで。

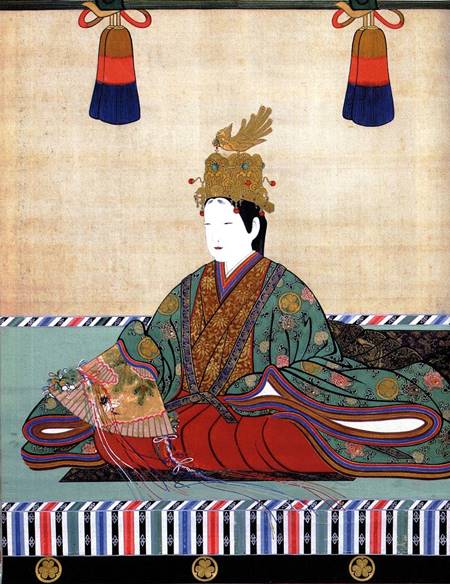

元和6年(1620年)に秀忠の娘・和子が後水尾天皇の女御として入内することになった際も、利勝が一役買っています。

徳川和子/wikipediaより引用

将軍の娘が皇室に嫁ぐということで、嫁入り支度にも相当の手間がかけられたのですが、あまりにも費用がかさみ、担当者の間でも意見が割れるほどの金額になってしまいました。

そこに利勝が現れ、このように命じます。

「できるだけ優れた職人を選び、最高の値段で見積もった者に発注せよ」

質素倹約で知られる家康、その側近だけに真逆のことが言われるかと思いきや、なぜ、こんな命令を下したのか? 理由はこうです。

「この度の婚儀は将軍の威光を示し、都の繁栄を願うものだから、払われる金はすべて天下のためとなる。

職人たちの望む値段で払うことが、巡り巡って民の懐を潤わせるのだ。

金銀を蔵の中にしまっておくだけでは瓦と同じ。使うべきときには思い切り使え」

後年の徳川宗春などと似たような考えですね。

土井利勝はその後も順調に加増や出世を重ね、寛永7年(1630年)に明正天皇(秀忠の外孫・女帝)が即位した際も、将軍の使者として上洛しています。

そして寛永9年(1632年)に秀忠が亡くなった後は、三代将軍・徳川家光にも重用されました。

徳川家光/wikipediaより引用

実務能力はもちろんのこと、家光は「戦国の生き残り」が大好き(ただし実父は除く)でしたし、家康に似ていたという利勝の外見にも親近感を覚えたのかもしれません。

家光に代替わりした翌年の寛永10年(1633年)、利勝はさらに加増されて16万石となり、下総古河へ転封。

翌寛永11年(1634年)に古河城を修築しています。

金は使うべきときに使う――その方針が見て取れますね。

政宗に一杯くわせて(飲ませて)酔い潰す

土井利勝は、将軍の付き添いであちこちに出かけました。

年次は不明ながら、一例としてこんな話もあります。

「伊達政宗の屋敷を訪れた際、酔って悪ふざけをし始めた政宗に利勝が一杯くわせて(飲ませて)、酔い潰してその場を丸く治めた」

同僚の酒井忠世は政宗に膝枕を強要されて困り果てていたときの話ですね。

さすが利勝、さすが政宗。

家光も「政宗なら仕方がない」の一言で笑って済ませたとか。

もともと家光は古強者の話を聞くのが大好きで、政宗からもたびたび戦の話を聞いていたらしいので、よほどお気に入りだったんでしょうね。

政宗が跡継ぎをハッキリさせないまま危篤になったときも、伊達家の人々に「後のことは心配しなくて良い」と言ったそうですし。

利勝も「上様のお気に入りの御仁だし、多少恥をかかせても丸く収まれば問題ないだろう」と考えて、酔い潰す作戦を実行したのかもしれません。

ついでにいうと、政宗と長庶子・伊達秀宗の親子ゲンカを仲裁して、なんとか丸く収めたのも土井利勝です。

詳細については、以下、秀宗の記事で触れていますので、

-

政宗長男・伊達秀宗の切なくてイイ話~もう一つの伊達家が四国に誕生した理由

続きを見る

気になる方は併せてご覧ください。

※続きは【次のページへ】をclick!