天正八年(1580年)11月17日は、柴田勝家が加賀一向一揆を平定した日です。

「百年間成功した一揆」として有名ですが、事の成り行きを把握している方って意外と少ないですよね?

実は「加賀国の位置」も記憶が曖昧だったりするかもしれませんので、よろしければ以下の地図をご参照ください。

今回は、一揆勢の蜂起から、柴田勝家が平定するまでをダイジェストにまとめてみました。

一向宗に助けられた政親 使い捨てとばかりに追い出す

時を遡ること約90年前(1470年代)、富樫家という加賀の守護大名で内紛が起きました。

例の【応仁の乱】に影響されたカタチですね。

加賀にまで波及していたなんて、この乱の大きさがよくわかります。

加賀では、当主の富樫政親が、石山本願寺に助けを求めました。

そして当時のトップ・蓮如が、要望通りに政親の下へ信徒を派遣。

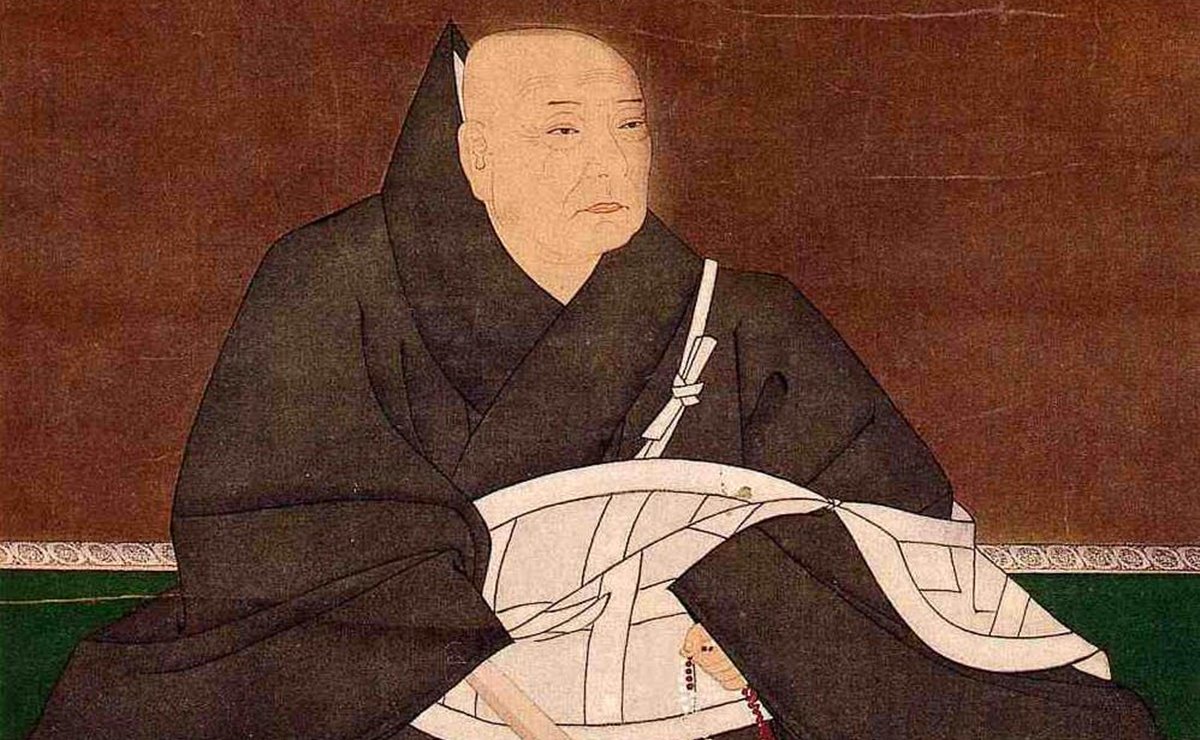

蓮如/wikipediaより引用

駆けつけた信徒たちは他の国衆らとも協力して、一度は国を追い出された政親を再び家督につけました。

蓮如としては、これで富樫家が一向宗(浄土真宗)に便宜を図ってくれると思ったのですね。

まぁ、当然のことでしょう。

しかし、一向宗徒の力を恐れた政親は、これを保護するどころか、信徒や国衆たちをまとめて追い出すという暴挙に出たのです。

身も蓋もない言い方をすると、使い捨てたわけですね。

応仁の乱のドタバタで将軍家も手出しできず……

政親の対応に不満を抱いた信徒たち。

国衆らと再び手を取り、政親の高尾城(たこじょう)へ攻め込みます。

本願寺蓮如が信徒たちへ「お前たち乱暴はよくないぞ」(超訳)という手紙を出していたのですが、ヒートアップした信徒たちは聞きません。

そして彼等は、政親を自害へと追い込むのです。

こんな調子だったら富樫家にとっては政親が戻ってこない方が良かったですね。

守護家が一揆勢にボコられる――この由々しき事態を受けて室町将軍・足利義尚も焦りますが、そもそも応仁の乱真っ最中なので将軍家もそれどころではありません。

足利義尚/wikipediaより引用

そのうち一向宗のお偉いさんも加賀にやってきて、実質的に加賀は大名家ではなく一向宗の信徒たちのものになったのです。

朝倉家の英雄・宗滴が登場! 一揆勢を圧するも

しかし、もともとは一般人ですから、統率の取れた武家とガチンコ勝負するのは、さすがに無理もあります。

永正三年(1506年)辺りから、南の朝倉家や、北の長尾家が圧迫し始めます。

朝倉家というと、織田信長に滅ぼされた朝倉義景が不甲斐なかった印象が強いですが、この頃は朝倉宗滴(そうてき)という名臣がいて、北陸の雄として知られていたのです。

-

戦国越前の最強武将・朝倉宗滴が存在感ありすぎて後の義景滅亡に繋がった?

続きを見る

享禄四年(1531年)頃になると、一揆勢の中でも内紛が勃発。

続いて上杉謙信とも対立が始まり、雲行きが怪しくなっていきます。

上杉謙信/wikipediaより引用

さすがに統率が取れてないと厳しいものがありますよね。

精強で知る上杉軍とも、一時期は互角にやりあっていたのですが、謙信が出馬するようになるとさすがに不利になり、一揆勢はどんどんまとまりを欠いていきました。

※続きは【次のページへ】をclick!