「幕末四大人斬り」という言葉を聞いたことがありますか?

◆田中新兵衛

薩摩藩:1832~1863年

◆河上彦斎(げんさい)

肥後藩:1834~1872年

◆中村半次郎

※桐野利秋

薩摩藩:1838~1877年

◆岡田以蔵

土佐藩:1838~1865年

以上の四名であり、今なおドラマや漫画では恐怖のキャラとして登場しますね。

そのうち犠牲者がいささか少なく感じられるのが中村半次郎(別名:桐野利秋)でしょうか。

大河ドラマ『西郷どん』にも登場し、西南戦争の中心人物にもなった西郷隆盛の右腕的存在。

しかし、半次郎の凶刃にかかった人物の中には、「日本を変えたかもしれない」と称される人物がいたのです。

慶応3年(1867年)9月3日に殺された赤松小三郎――。

上田藩出身の武士であり、当時、素晴らしい先見性と学識を備えていました。

彼の教えを受けた者たちは明治維新後に活躍を遂げた者が多く、時に赤松小三郎は【知られざる英雄】とも評価されたりします。

一体何者なのか?

その生涯を追ってみましょう。

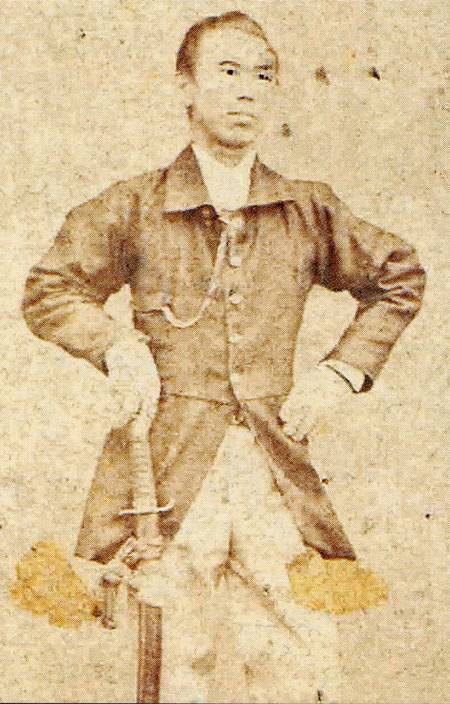

赤松小三郎/wikipediaより引用

幕末の隠された英雄

幕末という時代から、約150年の歳月が経過。

それだけの時間を経たのであれば、史実はあらかた判明しており、新発見などない――そう思われるかもしれませんが、実際はさにあらず。

幕末史の研究は、150年の間、ずっと行われていたワケじゃありません。

政権を担った薩長閥の言い分が重視され、彼らにとって批判的な意見は、太平洋戦争の敗北までなかなか表に出ないものでした。

要は、隠蔽されたのです。

例えば、会津藩関係者が、孝明天皇の書状を公開した際は、口止めされたり、逮捕者が出たりしました。

なぜなら書状の中に、長州藩に対する孝明天皇の苦い気持ちが記されていたからです。

※以下は孝明天皇の関連記事となります

-

「禁門の変」の背景にあった不都合な真実~孝明天皇は長州藩の排除を望んでいた

続きを見る

あるいは薩摩藩が殺害した明治天皇の養育係・田中河内介にまつわる話は、怪談仕立てのホラーになったりしました。

-

明治天皇の恩人・田中河内介の殺害事件は薩摩最大のタブー いったい何が起きたのか

続きを見る

いろいろタブーがあったのはフィクションでも同様。

維新の志士を数多く葬った新選組が、ヒーローとして認識されるようになったのも戦後からです。

そして太平洋戦争が終結して70年以上が経過しても、実はまだ隠れた幕末の英傑というのは存在します。

特に、小さな藩の出身で、かつ非業の死を遂げ、語り継がれなかったような人物こそ、隠されたまま埋もれがち。

本稿で紹介する赤松は、その典型例といえましょう。

地元では遺品や書簡を中心に研究されてきた赤松小三郎。

2010年代から、彼の研究が地元以外でも進んできました。

上田藩に生まれ、学問を修める

のちに赤松小三郎となる赤子は、天保2年(1831年)、信濃国上田城下に誕生しました。

西郷隆盛の3歳年下で、坂本龍馬の4歳年上。ちょうどこの二人の間と言える年回りです。

-

西郷隆盛~幕末維新の時代を最も動かした男~誕生から西南戦争まで49年の生涯とは

続きを見る

-

坂本龍馬は幕末当時から英雄扱いされていた? 激動の生涯33年を一気に振り返る

続きを見る

父は上田藩士の芦田勘兵衛で、赤松はその次男。

当初は清次郎と名乗り、31歳の時に小三郎と改名しております。

ちょっとややこしいですが、その7年前の嘉永7年(1854年)、数え年24歳で小三郎は赤松家に養子入りをしています。

本稿では、すべて赤松と表記しますのでご了承ください。

芦田家は貧しくとも、向学心の強い家でした。

父は藩校・明倫館の句読師(教師)で、叔母は和算家に嫁いでいます。

嘉永元年(1848年)。

江戸に出た小三郎は、内田弥太郎に算数や天文などを学びました。

仲間が寝静まってからも、灯りを布で覆って勉学に励んだと伝わる秀才タイプで、彼の数学能力は、メキメキと上達。

さらに赤松は、下曾根金三郎について蘭学・砲術を学びました。

算術が基礎としてあるわけですから、砲術にもめざましい才能を発揮したことでしょう。

勝海舟の門人となり、オランダ語の書物を翻訳出版

安政2年(1855年)、赤松に転機が訪れます。

勝海舟の従者「員外聴講生」として長崎海軍伝習所で学ぶこととなったのです。

-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか? 最期の言葉は「コレデオシマイ」

続きを見る

-

幕末に長崎海軍伝習所を設立した幕府の狙い~海軍重視の姿勢は無能にあらず

続きを見る

当時の武士の中には、数学は商人のものだとして学ばない者もおりました。

例えば会津藩出身でのちに物理学者となった山川健次郎は、17歳になるまでかけ算の九九すら知らなかったそうです。幕臣の勝もそうでした。

そんな勝にとって、数学を得意とする赤松は理想的な助手。

もっとも長崎に着いてからの二人は別行動だったそうですが、航海術に測量術、オランダ式兵学を精力的に学んだ赤松は、後にオランダの兵学書『矢ごろのかね 小銃彀率』等3冊を翻訳するまでになります。

しかし、ここで起きたのが【安政の大獄】でした。

-

安政の大獄は井伊直弼が傲慢だから強行されたのか? 誤解されがちなその理由

続きを見る

上田藩主・松平忠固(まつだいら ただかた)は、当時としては先見性に富んだ人物で、「日米修好通商条約」締結を推し進めた人物でもあります。

この条約は現代では「不平等条約」として知られますが、実は幕臣・岩瀬忠震(ただなり)らの粘りにより、当時としては悪い条件ではありませんでした。

-

実はアメリカを圧倒していた幕臣・岩瀬忠震の交渉術~日米修好通商条約の真実に注目

続きを見る

悪化したのは、後の攘夷活動の活発化で、幕府が譲歩を迫られたからです。

とはいえ……勅命を無視した事実に変わりありません。

忠固と対立した井伊直弼は、この点を責め立て、程なくして忠固は失脚。安政6年(1859年)に謎の急死を遂げてしまうのです。

赤松の実力と経歴ならば、このあと派遣された咸臨丸に乗っていてもおかしくはありません。

しかし、主君ともども失脚した上田藩士に、そんなツテはありません。

赤松は上田城下に籠もり、赤松家を継ぎ、名を小三郎と改め、学究に励む日々を送ることになったのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!