何と言っても肖像写真が残っていることでしょう。

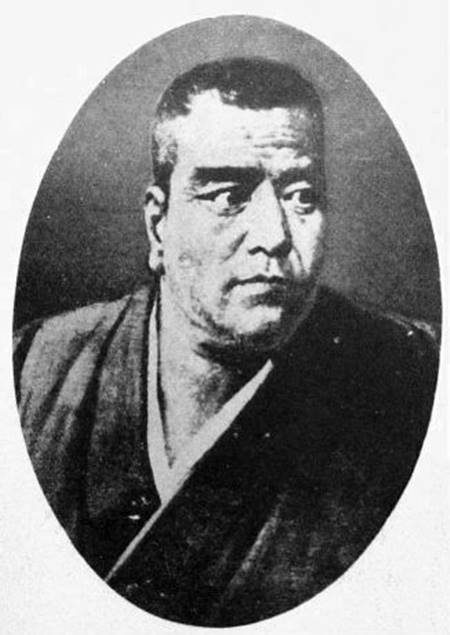

かつては別人の写真が流通しており、遺族が本物の公開に踏み切った斎藤一(以下はその生涯をまとめた関連記事です)。

-

謎多き新選組の凄腕剣士・斎藤一72年の生涯 その魂は会津に眠る

続きを見る

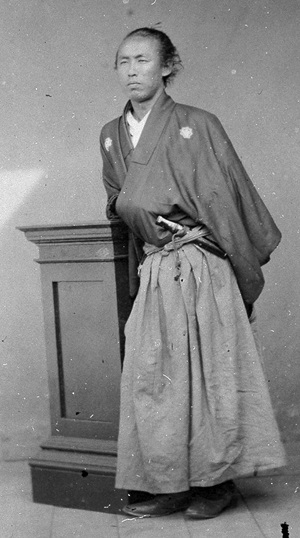

初代総理の姿からは想像もできないほど暴れん坊オーラ満載の伊藤博文。

-

秀吉並の超出世で足軽から総理大臣となった伊藤博文~松陰に愛された才とは?

続きを見る

そうかと思えば本人が写真を嫌がり、キヨッソーネの描いた肖像画が広く出回っている西郷隆盛など。

西郷隆盛byキヨッソーネ/wikipediaより引用

-

西郷隆盛~幕末維新の時代を最も動かした男~誕生から西南戦争まで49年の生涯とは

続きを見る

なかなか混沌としております。

実はコラージュを作ったり、修正をしたり。

そればかりでなく、現代人のように、コスプレ、グロ画像、エロ画像……そんな後ろめたい楽しみ方も200年近く前からあったものでした。

そんな中、日本人初ではないか?と思われるプロカメラマンがいます。

明治37年(1904年)5月22日が命日である上野彦馬(うえの ひこま)――。

あの龍馬の有名な写真も、彼が直接撮影したものではないものの、上野のスタジオで撮られたものだったりします。

現代で龍馬がこれほど愛される人物になったのも、あの一枚があったから、とはあながち言い過ぎでもないでしょう。

本稿では、そんな写真の歴史と共に上野の功績を振り返ってみたいと思います。

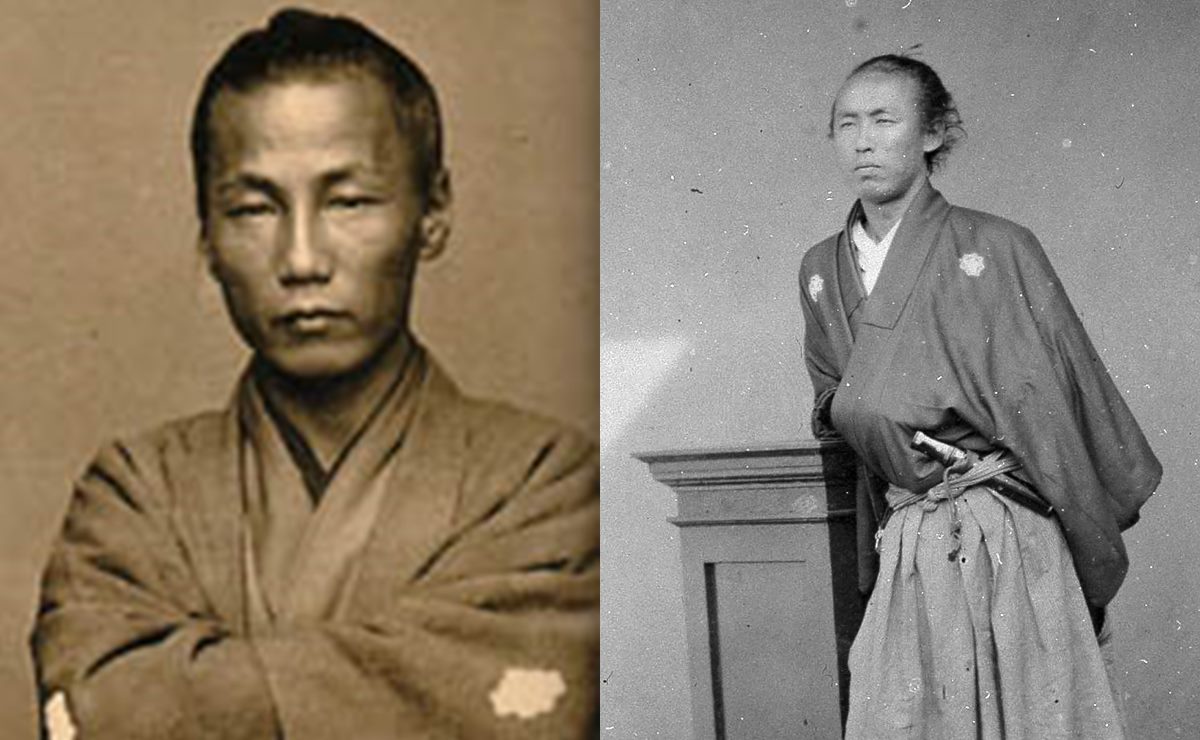

上野のスタジオで撮影された坂本龍馬/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

肖像画から肖像写真へ

自分や家族の姿を残したい――。

そんな欲求は、昔からあるものでした。

西洋では、ルネサンス時代から写実的な肖像画が残されてきたものです。

そして、それは絵でありますから、実物より美しくできるもの。

ギリシャやローマ神話の人物に見立てる。小道具や背景でイメージ戦略を練る。老けさせない。

そういうことも可能でした。

エリザベス1世の場合、何歳になっても若い頃そのままの肖像画を残し続けたもので。盛ったものと、盛らないもののギャップは、なかなか凄いものがあります。

言わば盛りザベス女王と。

エリザベス女王/wikipediaより引用

盛らナベス女王って感じでしょうか。

エリザベス女王/wikipediaより引用

中にはゴヤのように「王族の肖像画だろうと、盛らねえし」と、盛ることを拒否する画家もおりまして。

スペイン王家の肖像画は「ありのまま」と当時から評判でした

ゴヤと同時代、大人気だった肖像画家がルブランです。

-

美貌の画家ヴィジェ=ルブラン~マリー・アントワネットの姿を後世に伝える

続きを見る

彼女のタッチは、美肌効果抜群、魅力を引き出す繊細さが大人気でした。

マリー・アントワネットはじめ、多くの上流階級女性が顧客だったものです。

シュミーズ・ドレスを着たマリー・アントワネット(1783年)/wikipediaより引用

こちらの肖像画はシュミーズドレスが軽薄だと悪評をかいましたが、画家のせいではなく、衣装センスの問題でしょう。

ゴヤやルブランが巻き込まれたフランス革命からナポレオン戦争は、かように肖像画の全盛期。

そして19世紀前半から、写真が普及し始めます。

ヴィクトリア女王は、長い在位期間に肖像画から写真に切り替わった代表例でしょう。

即位当初からしばらくの間は、堂々たる絶世の美女というよりも、小柄で可憐な肖像画が残る女王。

-

大英帝国全盛期の象徴・ヴィクトリア女王はどんな人で如何なる功績があるのか

続きを見る

それが晩年の女帝となると、気難しい顔をした写真に切り替わってゆきました。

夫・アルバートとヴィクトリア女王(1854年)/wikipediaより引用

何かと苦労の多い人生経験と老化のせいなのか?

それとも写真は美化できないせいなのか?

なかなか興味深いところです。

そんなヴィクトリア女王の治世に、開国へと向かっていったのが日本です。

写真は海を越えて、東の果てにも届きました。

長崎に伝わったダゲレオタイプ

カメラの技術そのものは、写真よりもずっと前にありました。

平賀源内も、箱とレンズを組み合わせた「写真鏡」を作っています。

-

田沼の時代を盛り上げた平賀源内!杉田玄白に非常の才と称された“山師”の生涯とは

続きを見る

この技術と化学薬品を組み合わせ、画像を写す技術が写真であり、硝酸銀を使った試みは18世紀から行われて来ました。

1839年、その技術がついに実用化。

フランスのルイ・ジャック・マンデ・ダゲールによって「ダゲレオタイプ(銀板写真)」と呼ばれる技術が世に送り出されます。

ダゲールによる写真『Boulevard du Temple』。1838年から1839年の間に撮影/wikipediaより引用

それから僅か4年後。

1843年(天保14年)の長崎に、オランダ船が写真機を持ち運んできました。

強い興味関心を抱いたのが、蘭学者である上野俊之丞です。

好奇心旺盛で、蘭学の習得に熱意のあった俊之丞ですが、機材をじっくりと観察するわけにはいきません。

当時、幕府は蘭学への取り締まりを強化していました。

渡辺崋山や高野長英が災禍に見舞われたのも、その弾圧のせいです。

オランダ語の翻訳に許可が必要となり、幕府の目をかいくぐらなければならない、暗黒時代でした。

-

誤解されがちな幕末の海外事情~江戸幕府は無策どころか十分に機能していた

続きを見る

-

渡辺崋山と蛮社の獄~下書きだった『慎機論』がお咎め受けて自害へ追い込まれ

続きを見る

それから10年もたたない1851年(嘉永4年)、俊之丞は享年62で亡くなっています。

時はペリー来航の前年、まさに幕末前夜。

しかし俊之丞には、彦馬という子がいました。

彼こそが、幕末においてプロカメラマンとなるのです。

※続きは【次のページへ】をclick!