昭和6年(1931年)11月11日は渋沢栄一の命日です。

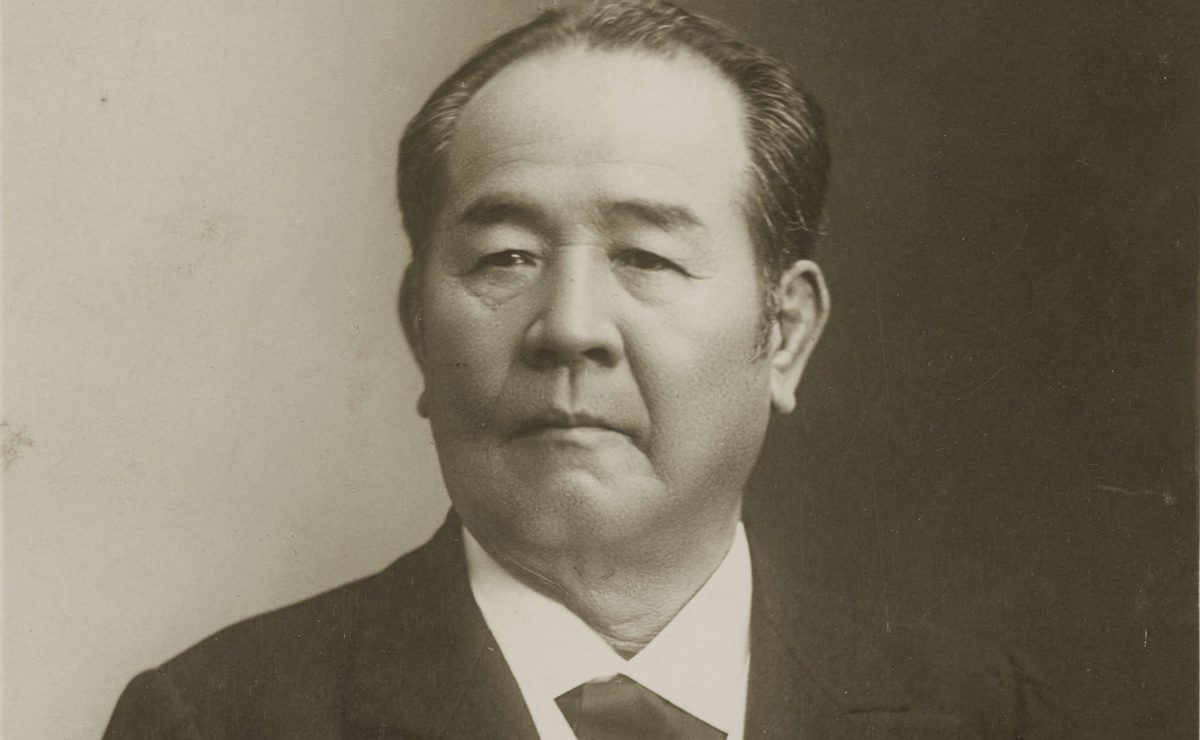

新一万円札の顔であり、大河ドラマ『青天を衝け』の主人公にも抜擢され、今や日本で知らない人はいないでしょう。

しかし彼は、取り扱いが難しいのも事実。

若い頃は危険なテロ思想に傾倒したばかりか、女性関係が当時の規範を考慮しても度を越して乱れており、とても子供たちや現代人の見本になれるとは思えません。

それを言ったら昭和の千円札・伊藤博文も同じですが、両者の負の面は以下の関連記事にお譲りして、本稿では渋沢栄一の事績について注目していきたいと思います。

なぜ渋沢は「近代資本主義の父」とまで呼ばれるようになったのか。

92年の生涯を振り返ってみましょう。

※以下は渋沢栄一と伊藤博文の関連記事となります

-

女遊びが強烈すぎる渋沢スキャンダル 大河ドラマで描かれなかったもう一つの顔

続きを見る

-

女好きがもはや異常レベルの伊藤博文~女を掃いて捨てる箒と呼ばれ

続きを見る

天保生まれの幕末青年

天保11年(1840年)、渋沢栄一は武蔵国榛沢郡血洗島村(埼玉県深谷市)に生まれました。

父・市郎右衛門、母・エイの長男。

家業は農家で、養蚕と製藍も兼営していました。

意外かもしれませんが彼が生まれた天保の関東は、すでに混乱が始まっていた地域です。

詳しくは以下の記事に譲りますが、

-

幕末最強の剣術は新選組の天然理心流か?荒れ狂う関東で育った殺人剣 その真髄

続きを見る

要点だけ説明しますと……。

嘉永6年(1853年)に黒船がやってきた社会不安から治安が悪化したという印象がありますが、実はそれよりも数十年早く、制度疲労を起こして社会が荒れていたのです。

幕末は、荒れるべくして荒れた、と申しましょうか。

渋沢栄一の故郷は江戸から20里(80キロ)という立地です。水運が盛んで、河岸には問屋・蔵が立ち並び、労働者や旅客の泊まる宿場は絶えず賑わっておりました。

江戸からの情報と、商業が盛んな場所であったことは、彼に大きな影響を与えたことでしょう。

渋沢家は、当時の典型的ともいえる関東の豪農でした。

苗字帯刀を許されていて、分家も多い。当然、資産もある。

父の市郎右衛門は、そんな一族でも分家「東ノ家」にて誕生。あまりに優秀だったため、本家「中ノ家」再興のために迎えられるほどの秀才でした。

旧渋沢邸(深谷市)

渋沢当人も父親の才を受け継ぎ、花開かせたといえるでしょう。

彼ら一族の製藍は、信州上田(長野県)にまで販路があるほど広範囲で営まれておりました。

幕府は許せない! 攘夷だ、しかし……

そんな環境&時代に生まれた渋沢少年が、江戸で勉学を志し、国を憂いたのはある意味当然のこと。

彼は農業より勉学への思いを募らせるようになりました。

渋沢の志に反対だった父は「農閑期ならば」という条件つきで許可します。

かくして渋沢は、漢学者・海保漁村の塾、千葉周作の千葉道場へ、出入りするようになるのでした。

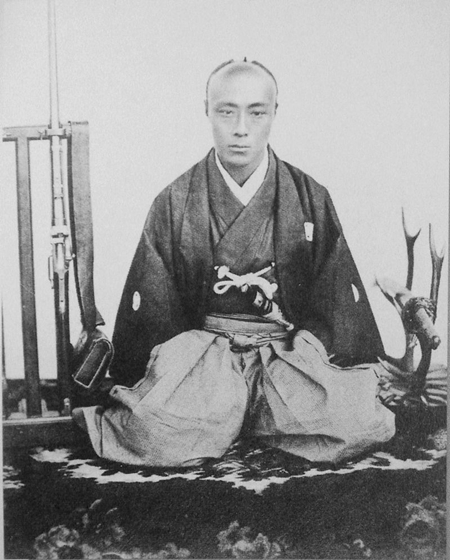

渋沢栄一/wikipediaより引用

ここで注目したいのは、必ずしも【勉学】や【剣術】を学ぶことだけが目的ではないというところです。

幕末の人物は、立場や思想の差はあれども、こうした塾や道場に出入りし、そこで活発に交流しました。

言わば人物の交流にこそ価値があったとも言え、いち早くそれを見抜いた渋沢は積極的に関わっていきます。

将来的には国際性に目覚める渋沢も、幕末に青年期を送り、己を研鑽していったのですね。

かくして典型的な熱血青年の一人となった渋沢は、文久3年(1863年)頃には【攘夷】を目指すようになり、幕府への不満を【行動】で示そうとするようにまでなります。

計画はこうです。

【渋沢の襲撃計画】

・家の蓄えを密かに持ち出し、武器を収集

・高崎城を乗っ取り、そこから横浜外国人居留地を襲撃

「城を乗っ取る」という第一の関門からして至難の業に思えますように、これに待ったをかけたのが、誘いを受けた尾高長七郎でした。

渋沢のイトコである尾高は【坂下門外の変】に参加後、逃げて来ていました。

坂下門外の変で襲われた安藤信正/wikipediaより引用

尾高は頭に血が上った渋沢を説得します。

どんなに内密であっても、幕府の目は届く。そんなことをして、本当に国は変わるのか?

そう諭されると、渋沢も我に返ります。

計画は取りやめ、とりあえずは【お伊勢参り】に行くとして西日本へ逃れ、ほとぼりを冷ますことにしました。

一橋家に仕え、幕臣、そしてパリへ

とはいえ、単身西日本で暮らすにはいささか不安があります。

そんなとき、ちょうどよいツテがありました。

江戸遊学中のことです。

渋沢はその優秀さのお陰で、一橋家用人・平岡円四郎に仕えないか?と声をかけられていたのです。

このころの一橋家当主は、後の15代将軍・徳川慶喜。

京都の治安を守る【禁裏御守衛総督】として、その地におりました。

徳川慶喜/wikipediaより引用

武士になることを喜ぶどころか、幕府批判をしていた渋沢栄一としては複雑な心境です。

とはいえ水戸徳川家といえば、薩摩藩島津家と並んで幕政改革を幕府に迫った、改革勢力でもあります。

特に藤田東湖は、幕末有数の思想家として全国の藩士からも人気の存在でした。西郷隆盛らが強く影響を受けたことでも知られておりますね。

水戸徳川家は、将軍継嗣問題で敗北したとはいえ、政治改革を期待される勢力でもあったのです。

しかし、同時にここが、一橋家の幕末での難しい立ち位置です。

渋沢は一橋家に仕え、財政改革を進言します。

幕藩体制は、後期ともなると綻びが生じ、渋沢の育った関東はその弊害が大きい地域でした。

最下層の身分である渋沢の献策を、一橋家では素直に取り入れました。

・木綿を買い取って上方で販売すること

・年貢米の売買手段を見直し、高級米を灘で酒造業者に販売すること

・備中で硝石を採取すること

次第にその見識の正しさは、一目置かれるようになっていきます(第一次長州征伐には出陣したものの、戦闘には参加しておりません)。

しかし、ここで思わぬ事態が起こります。

慶喜が将軍となってしまったことです。

※続きは【次のページへ】をclick!