明治維新を成し遂げた四大勢力といえば「薩長土肥」ですね。

ここでチョット引っかかる人がいるかもしれません。

どういうことか?というと……。

◆薩摩(鹿児島)西郷隆盛や大久保利通など

→わかる!

◆長州(山口)高杉晋作、伊藤博文、松下村塾など

→わかる!

◆土佐(高知)坂本龍馬、中岡慎太郎で薩長同盟の立役者

→まぁ、わかる

◆肥前(佐賀)

→えぇと、肥後(熊本)じゃないよね……誰がおりましたっけ?

幕末ファンならいざしらず一般的には認知が低い――それが薩長土肥の肥前藩でしょう。

しかし、彼らに特徴がないワケじゃない。

というより、かなり強い個性を持っており、佐幕派と比較するとわかりやすいかもしれません。

あくまで個人的な見解ながら、幕府サイドで肥前藩のポジションにいたのが庄内藩だと思われます。

彼らは江戸警護を担当しており、会津と並んで江戸っ子や佐幕派から敬愛され、なおかつ新政府サイドに憎悪をぶつけられた存在でした。

にもかかわらず、幕末モノでは、ほとんど脚光を浴びることはない。

肥前藩(佐賀藩)と庄内藩。

そんな地味な両藩の共通点は“最新鋭の武器”です。

幕末戊辰戦争における最強勢力は、薩摩でも長州でも、会津でもありません。

西軍ならば肥前藩

東軍ならば庄内藩

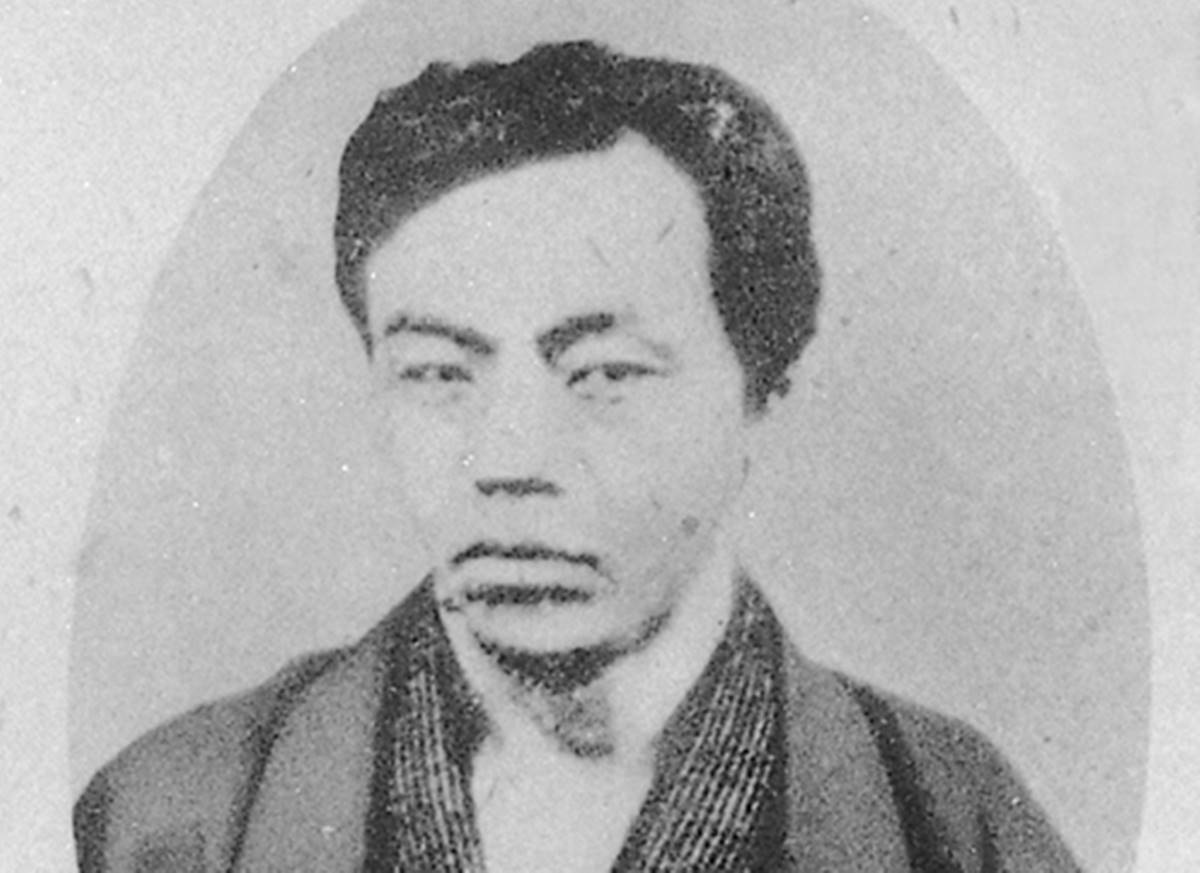

そんな肥前藩の中で、逸材として人気があり、更には悲運の最期を迎えた江藤新平について振り返ってみましょう。

江藤新平/国立国会図書館蔵

苦学の英才

江藤は天保5年(1834年)、肥前国佐賀郡の八戸村(佐賀市八戸)に生まれました。

薩摩の英雄・西郷隆盛が、文政10年(1828年)生まれですので、その6歳年下ということになりますね。

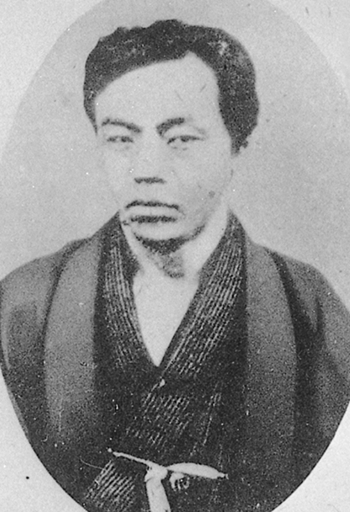

江藤と同年の幕末人としては、川路利良や広沢真臣、前原一誠、橋本左内がおります。

橋本左内肖像画(島田墨仙作)福井市立郷土歴史博物館蔵/wikipediaより引用

父・江藤胤光は佐賀藩の下士、手明鑓(てあきやり)で郡目付役。

母は浦浅子です。

「手明鑓(てあきやり)」とは佐賀藩独自の制度で、侍と徒士の間にあたります。

そんな家に生まれた江藤は嘉永元年(1848年)、16歳で藩校弘道館に寄宿。

成績は優秀でした。

母・浅子からして聡明であり、漢学の素養もあったのです。

江藤は幼い頃、この母からよく学問を学びました。

何事も相談をするのならばこの母と決めているほど、江藤は彼女を敬愛し、信頼していたと伝わります。

「義祭同盟」に参加

江藤は、成長するに従って生真面目な性格になりました。

貧しいため、髪は乱れて衣類も粗末。

女中がその様子を見て笑おうとするものならば、突然大きな声で書物を暗唱しました。

ともすれば「狂人」とすら呼ばれたほど。

酒が飲めないわけではありませんが、酒宴が長引くことを嫌い、参加することはありませんでした。

こうした生真面目さは、明治以降も、終生残りました。

その性格ゆえに人と衝突することもありましたが、高潔な江藤は怯まず、孤高といえるほど清々しい生き方をしています。

しかし酒を好みトラブルメーカーでもあった父の素行も影響して、生活の苦しくなった江藤は進級しての学業続行が難しくなります。

そこで今度は、弘道館教授で儒学・国学者であった枝吉神陽(えだよし しんよう)の私塾に学ぶことになりました。

私塾でも生真面目に学業に専念した江藤は、神道や尊皇思想に傾倒。

嘉永3年(1850年)には【義祭同盟】に参加します。

義祭同盟とは、枝吉神陽が中心となって作られた「楠木正成・正行父子を讃える団体」です。

龍造寺八幡宮境内にある義祭同盟之碑/wikipediaより引用

幕末期にこういった思想を持つ一派は、ただの思想団体ではなくて尊皇攘夷思想に傾倒しておりました。

薩摩藩の【精忠組】

長州藩の【松下村塾】

土佐藩の【土佐勤王党】

佐賀藩の【義祭同盟】

といったところで、他にも大隈重信や副島種臣など、明治維新で活躍する人物が参加しておりました。

※続きは【次のページへ】をclick!