こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

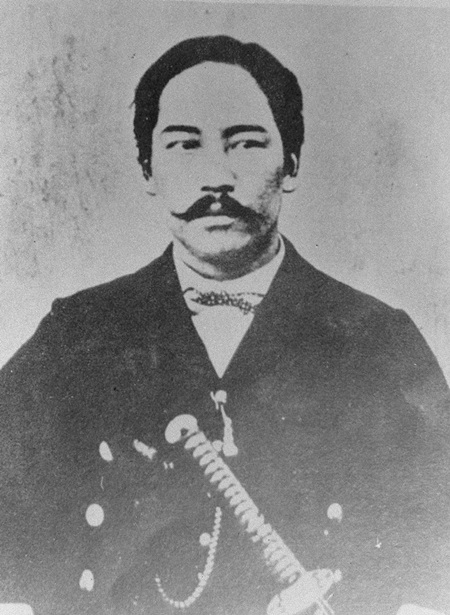

【中島三郎助】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

こんなにあった軍艦の利用

移動のみならず、幕府海軍はちゃんと役に立った部分もあります。

・軍艦による外国人居留地「横浜」のパトロール

・小笠原諸島の開拓への利用

・将軍家茂の上洛

特にインパクトが大きく、大変だったのが文久2年(1862年)の将軍・徳川家茂上洛です。

攘夷にこだわる朝廷に対し、軍艦による移動をアピールすることは実に大きなメリットがありました。

とはいえ、万が一、沈没して将軍が海の藻屑と化してしまったら……目も当てられません。

更には、伝統的な陸路を変更することは並大抵のことではありません。

この時期の幕府といえば政治的に右往左往。

その一方で、こうした断固たる革新も行っていたわけです。

政治劇ばかりではなくて、こういう部分もちゃんと注目しないと、幕末はなかなか見えて来ないのかもしれません。

家茂の上洛で指揮を執った勝海舟は、面と向かって将軍に海軍の有用性を説きます。

そこで家茂も柔軟な発想を見せ、勝の発案を取り入れると確約、彼を感動させました。

歴史に“もしも”はありえませんが、家茂が将軍のままならば、海軍を切り札にした有利な戦闘の可能性を感じなくはありません。

しかし、彼はその後21才にして亡くなってしまうのでした。

-

14代将軍・徳川家茂(慶福)は勝海舟にも認められた文武の才の持ち主だった

続きを見る

使われなかった切り札

幕府海軍は決して弱かったわけでも、使い物にならなかったわけではありません。

ただ、実際に活躍はできなかった。

なぜか?

政治的な失敗です。

もしも幕府海軍が本気で【長州征討】を行っていたら、その後も活躍の場があったはずです。

しかし、将軍家茂の死や薩摩側・西郷隆盛のサボタージュといった各種要素により、この長州征討は失敗。

幕府の権威は失墜しました

-

長州征討で潰される寸前だった長州藩~なぜドン底から復活して倒幕できたのか

続きを見る

-

薩長同盟は倒幕のために締結されたワケじゃない!龍馬が西郷と木戸を繋いだ理由

続きを見る

さらには鳥羽・伏見の戦いのあと、徳川慶喜は海軍を江戸への逃走にだけ使用(乗り逃げ状態)してしまいます。

戦力として放棄してしまったのも大きいです。

前述のように、勝海舟は怒り「なんで海軍を使わないのか!」と進言したほど。

諦めきれない榎本武揚らが北海道まで艦隊を率いて向かったものの、その頃には新政府軍も海軍を増強しており、結局、敗北してしまいます。

結論としましては……

幕府の海軍は仕上がっていた――

むしろ優秀だったのに、政治的に敗北してしまい使われなかった、というのが適切なところでしょう。

黒船来航から15年後、日本の海で起こったこと

別に幕府を贔屓するのではなく、現状の低すぎる評価は物悲しいものがあります。

冷静に考えてみると凄いことではありませんか?

黒船来航からわずか15年間で、日本人同士が海軍を率いて戦えるようになったのです。

船を作り、輸入し、操縦し、戦う。そこまで来ていた。

ここで疑問が湧いて来るのが、これ。

【もしも倒幕がなければ、日本は近代化できなかったのか?】

明治維新といいますと、薩長の開明的な政治・外交があったから日本は近代化へ進んだ――翻って、徳川幕府のままなら旧態依然の封建制度に甘んじていただろう――という捉え方をされがちです。

しかし流れを見ていると、決してそうではないでしょう。

もしも幕府が存続していたら、勝海舟がそうしたように軍備を整え、来るべき世界の動きに対応していた可能性は十分にあります。

そうした柔軟さも人材も十分に備えておりました。

現に大隈重信は「明治の近代化は、ほとんど彼の構想を模倣したに過ぎない」として小栗忠順を振り返っています。明晰な頭脳の持ち主として知られ、冤罪で新政府軍に処刑された幕臣です。

-

大河ドラマ『逆賊の幕臣』小栗忠順~なぜ日本近代化を推し進めた幕臣は殺された?

続きを見る

幕末を経ての文明開化というと様々な業績が紹介されますが、技術力、海軍力の伸びも凄かった! ということは、もっと周知されても良さそうな気がします。

★

幕府海軍最後の戦いに、中島三郎助は榎本武揚らと共に参戦。

降伏勧告を無視して戦い続け、息子二人と一緒に壮絶な戦死を遂げています。

ペリー来航時に相手から嫌がられるほど質問を続けた中島は幕臣として、技術者として、武士として、幕府海軍の始まりから終焉まで見届けたことになります。

彼の胸中に去来したものは、一体何だったのか。

中島の辞世は、以下の通りです。

「ほととぎす われも血を吐く 思い哉」

無念の思いが伝わってきます。

あわせて読みたい関連記事

-

斉彬と久光の父・島津斉興~藩財政を立て直し薩摩躍進の礎を築いた功績に注目

続きを見る

-

幕末薩摩の名君・島津斉彬~西郷らを見い出した“幕末の四賢侯”50年の生涯とは

続きを見る

-

あのペリーが日本人を接待していた?日米和親条約の交渉で用いたほのぼの作戦

続きを見る

-

ペリーはアメリカで無名な存在だった!? めちゃめちゃ苦労して進めた開国交渉

続きを見る

-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか? 最期の言葉は「コレデオシマイ」

続きを見る

-

阿部正弘が有能すぎたから死後に幕府崩壊が始まった?勝を抜擢した老中の実力

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考】

神谷大介『幕末の海軍: 明治維新への航跡』(→amazon)

浦賀市/中島三郎助まつり(→link)

中島三郎助父子最後之地(函館市)(→link)