生涯をウィスキーに捧げる壮大な物語――朝ドラ『マッサン』では、風間杜夫さん演じる【森野熊虎】という人物が出てきます。

5才の時に北海道へ移住した、元会津藩士の息子。

主役のマッサンこと亀山政春と意気投合し、様々な世話を焼いてくれる役どころです。

リンゴ栽培がうまくいかず、酒に溺れた父を嫌いながらも、会津藩士の子というルーツを捨てきれない。

そんな熊虎を見ていて不思議に思った方も多いかもしれません。

なぜ会津藩士が、余市という場所へ移住したのか?

戊辰戦争に敗れて北海道へ

慶応4年(1868年)9月22日。

必死になってかき集めた布で縫い合わせた白旗が、会津若松城に掲げられました。

およそ一ヶ月間にわたる凄惨極まりない会津戦争の籠城戦が終わり、会津藩は降伏したのです。

敗戦で、会津藩士たちの苦労が終わったわけではありません。

むしろ本当の苦難はこれから。

彼等は、住み慣れた土地を離れ、流刑にも等しい措置が待ち受けていました。

会津戦争から3年後の明治4年(1871年)。

慣れない北の大地を耕すため、旧会津藩士たちが選んだのが北海道の余市でした。

斗南藩に行けぬ者たち200名

なぜ、北海道なのか。

これには理由がありました。

安政6年(1859年)から、蝦夷地(北海道)の紋別から知床、野付半島までが会津藩領とされました。ロシアに備える警備のため、幕府から与えられていたのです。

奥羽の主要な藩も、同様に蝦夷地に藩領を得ていました。

しかし、戊辰戦争が勃発し、奥羽諸藩が戦乱に巻き込まれると、蝦夷地は空白化してしまいます。

伊能忠敬『大日本沿海輿地全図』の蝦夷地/wikipediaより引用

この空白地に、奥羽の旧諸藩士を入植させればよいのではないか?

政府はそう考えたのです。

「厄介払いができて、しかも警備と入植ができる!」

いわば一石二鳥の妙案ですが、思わぬ事態が起こりました。

もともと北海道開拓を狙っていたのは、長州系の兵部省と佐賀系の北海道開拓使でした。

両者牽制しあい、脚を引っ張り合っていたのです。やがて兵部省が手を引き、樺太移住の話まで浮上するほど。

そうこうしているうちに、会津藩は斗南藩として再興することが決まってしまいました。

-

斗南藩の生き地獄~元会津藩士が追いやられた御家復興という名の“流刑”とは

続きを見る

困ったのは、先に東京謹慎から北海道に移っていた宗川茂友・団長の会津藩士200名ほどです。

斗南藩にも受け入れる理由はなく、かといって会津に戻れるわけでもない。

彼等は宙ぶらりんとなってしまいました。

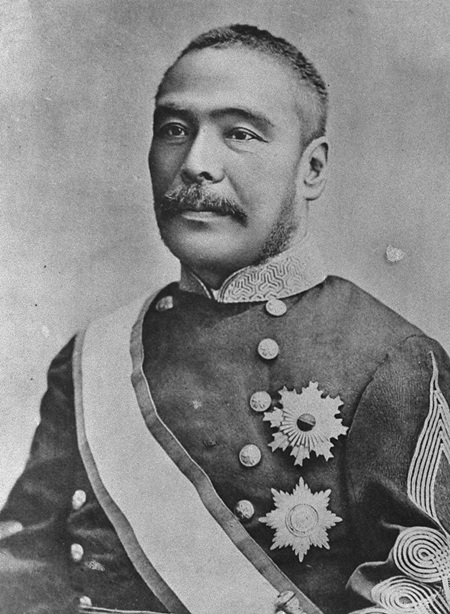

樺太移住の話が出た際、会津藩士は開拓使・黒田清隆に血判書を出して直訴。

黒田清隆/wikipediaより引用

樺太に行く前に余市に立ち寄りたい、と希望しました。

かくして会津藩士たちはやっと余市に腰を押しつけることとなり、樺太行きの話も立ち消えとなります。

北海道上陸から、既に一年半が経過していました。

ちなみに熊虎は逆算すると慶応2年(1866年)頃の生まれ。

会津戦争当時は幼児であったという計算になります。

配られたリンゴの苗

余市は、地理的には恵まれていました。

港町・小樽に近く、海もあれば、余市川も流れています。

とはいえ、入植当時は原野です。それを整備するのは並大抵の苦労ではありません。

それでも彼らはくじけませんでした。

「俺たちが立派に開拓すっこどで、少しでも殿の罪が軽くなんなら、それが忠義心つうもんだべ」

彼らは必死で開拓を続けます。

後進の育成のため、閉鎖された藩校「日新館」にならった「日進館」を開きました。教育を忘れることなく、新天地で暮らし始めたのです。

熊虎は、新天地で育つことになった若い世代にあたりました。

明治8年(1875年)、北海道開拓使が果物の苗木を余市の入植者に配布しました。

アメリカから輸入されたもので、サクランボの他に洋梨やスモモなど。リンゴも含まれていました。

どんな実がなるのかすらわからないまま、彼らは栽培を始めます。

あえなく枯れてしまう苗も、たくさんありました。

栽培マニュアルもろくにないまま、刀を農具に持ち替えた旧会津藩士たちは、慣れぬどころか未知の果物栽培に挑んだのです。

日本古来のリンゴは「和リンゴ」と呼ばれるもので、ミカンくらいの大きさです。

酸味が強く、西洋リンゴの普及によって廃れています。たまに入手できることがありますが、確かに味では劣るのですね。

ちなみに滋賀県・彦根市では、和リンゴの「彦根リンゴ」復活計画が進んでいるようですが……。

旧会津藩士たちは「リンゴ侍」と揶揄されつつ、何度も失敗を繰り返しながらリンゴ栽培に挑戦しました。

※続きは【次のページへ】をclick!